特色C語言平臺 SoC設計最佳化(一)

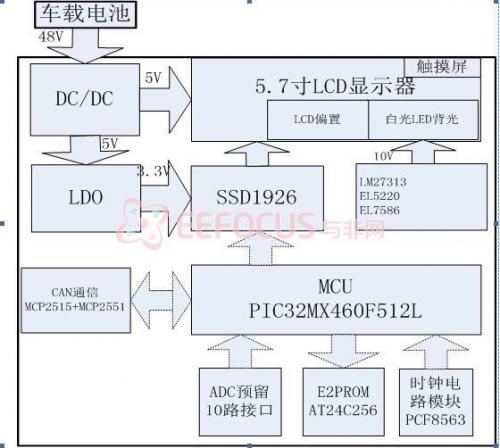

有關專用處理器,利用一般的處理器制作工具,同樣能夠輕易進行最適化探索作業,進而使處理器的開發時間,從以往6個月壓縮至2~3個月。實際開發時必需先進行Profiling描述、決定管線結構,再根據Profiling描述結果,對各SoC進行複合指令等,最佳指令追加作業,依此使參考用處理器達成SoC要求的最佳化目標,最后再利用指令設定,模擬分析估算成本、耗功等效能。

結構探索作業結束后,再整合客戶的要求規格,評估客戶提出的規格時,此時為防與止晶片出現怪異現象,除了動作等級的System C之外,必需使用低抽象度RTL(Register TraNSfer Level)等級的設計資料。一旦取得客戶的許可后就可以同時進行System C的硬體、軟體設計。由于C語言平臺設計方式使用了,C語言演算、System C模型和RTL模型等多種模型,因此必需維持模型之間的理論等價性,然而實際上「形式驗證工具」還未達到實用階段,必需使用一般理論模擬分析,驗證上述設計資料的等價性,其中RTL等級的理論模擬分析非常耗時,因此它已經成為C語言平臺設計有待克服的問題。

目前動作合成工具技術上還不成熟,若直接轉換成System C,Gate規模與消費電流值會變大。(IntercONnect Systems)

C語言平臺的設計的特色

實際上利用C語言平臺的設計方式方面,例如日本某業者,曾經開發以Pentium微處理器使用的壓縮處理技術硬體化的SoC,使其具備MPEG-4單壓縮功能,基于資料處理并聯化對降低動作頻率非常有效等考慮,因此使用動作合成方式使SoC整體達成的硬體連線化目的。由于在結構探索工程中已經針對并聯處理段數,等相異多結構進行評估,因此檢驗結果與實際晶片的量測結果幾乎完全相同,證實C語言平臺設計方式可以實現高精度的結構探索目的。

另外,也有業者在開發應用在行動電話的長時間MP3音樂播放晶片,同樣具備MPEG-4單壓縮功能時,設計上被要求盡量降低耗功,因此設計人員決定採用動作合成方式,使SoC整體達成的硬體連線化目的。此外,該業者為了減少耗功與晶片面積,因此進行演算處理位元寬度最佳化設計,就展開調查各處理作業的資源消耗量,與演算位元寬度的關係,依此制作演算位元寬度、建立調整方桉、進行音質檢驗、決定位元寬度,根據實測結果證實傳統同等級SoC的耗功為60mW,可以降至7mW。

東芝成立小組導入C語言設計平臺

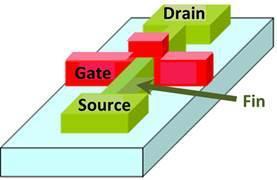

目前可以感受到,隨著半導體制程的微細化,SoC的開發時間越來越長,在此同時短交期、低成本的要求依然沒變,因此大幅提高SoC的設計效率,成為開發SoC時非常重要的課題。以往SoC大多利用高抽象度動level設計硬體,設計資料使用C語言平臺描述,如此就能夠在SoC樣品晶片完成前,開始進行軟體驗證、修正作業。

所以,東芝在2005年就成立「R-CUBE」小組專研新晶片的前期設計規劃,來因應此一變化,R-CUBE高階設計環境主要是由,軟、硬體協調驗證環境、結構探索環境、高階驗證環境、高階合成環境,和整體驗證環境等等,5個次環境構成。

評論