全新微縮之旅:延續摩爾定律的方法和DTCO的應用

美國時間4月21日,應用材料公司舉辦了“全新微縮之旅”大師課。期間,我們重點討論了要在未來若干年內提升晶體管密度,芯片制造商正在尋求互補的兩條道路。其一是延續傳統的摩爾定律二維微縮,也就是使用EUV光刻和材料工程打造出更小的特征。另一條則是使用設計技術協同優化(DTCO)和三維技巧,對邏輯單元布局進行巧妙優化,這樣無需對光刻柵距進行任何更改即可增加密度。這篇博客我們將英文博客原文摘選,一起回顧下該堂大師課程的技術精髓。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/202205/434157.htm回顧二維微縮的發展

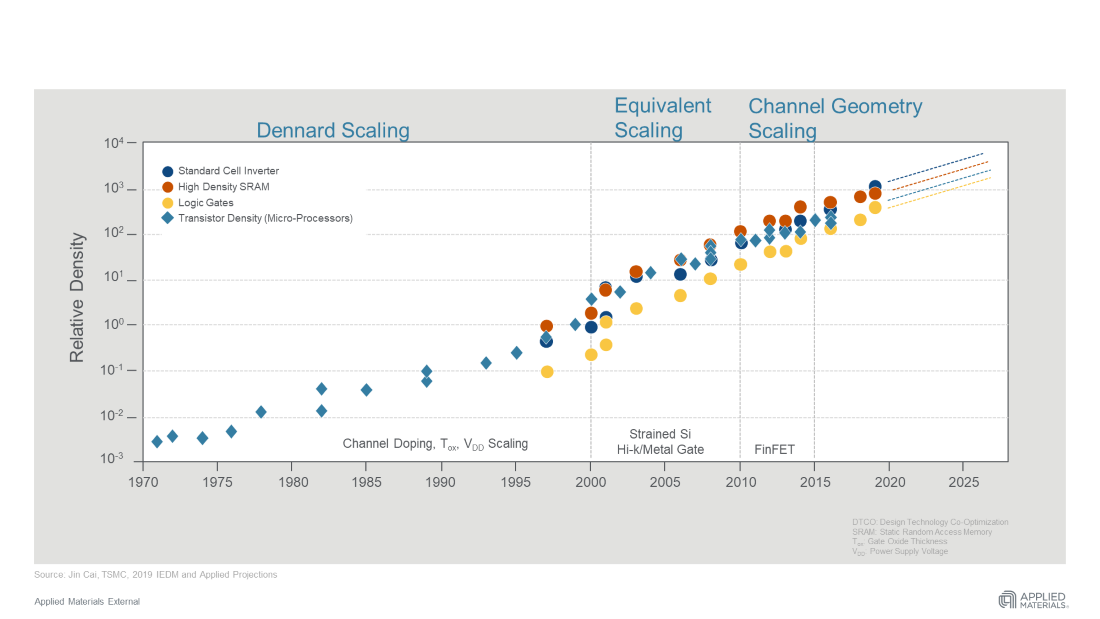

眾所周知,傳統的摩爾定律二維微縮定義了半個多世紀以來芯片行業的技術發展路線圖。在2000年前后的丹納德微縮時代,我們每兩年將晶體管尺寸縮減50%。我們縮小了用于控制晶體管開關狀態的柵極,其長度定義了節點:90納米、65納米等等。我們成比例縮小了氧化柵極,芯片制造商由此享受到了性能、功率和面積成本(或稱“PPAC”)的同步改善。回首過往,這些進步來得如此容易!

2000年到2010年間,柵極長度和氧化柵極微縮達到了極限:我們可以對更小的特征進行圖形化,但這并非沒有物理問題,例如柵極泄漏和接觸電阻,這會抵消面積成本降低所帶來的性能和功率效益。于是我們過渡到了“等效微縮”,柵極長度仍為30納米左右,物理氧化柵極的微縮陷入停滯。節點名稱不再與實際尺寸掛鉤。我們轉而使用應變硅和高K值金屬柵極等材料工程工藝。如此一來,即使“面積和成本(AC)”改善有所放緩,我們仍可以維持“性能和功率(PP)”效益。2010年往后,三維FinFET架構誕生,使得PP和AC都更上一層樓。

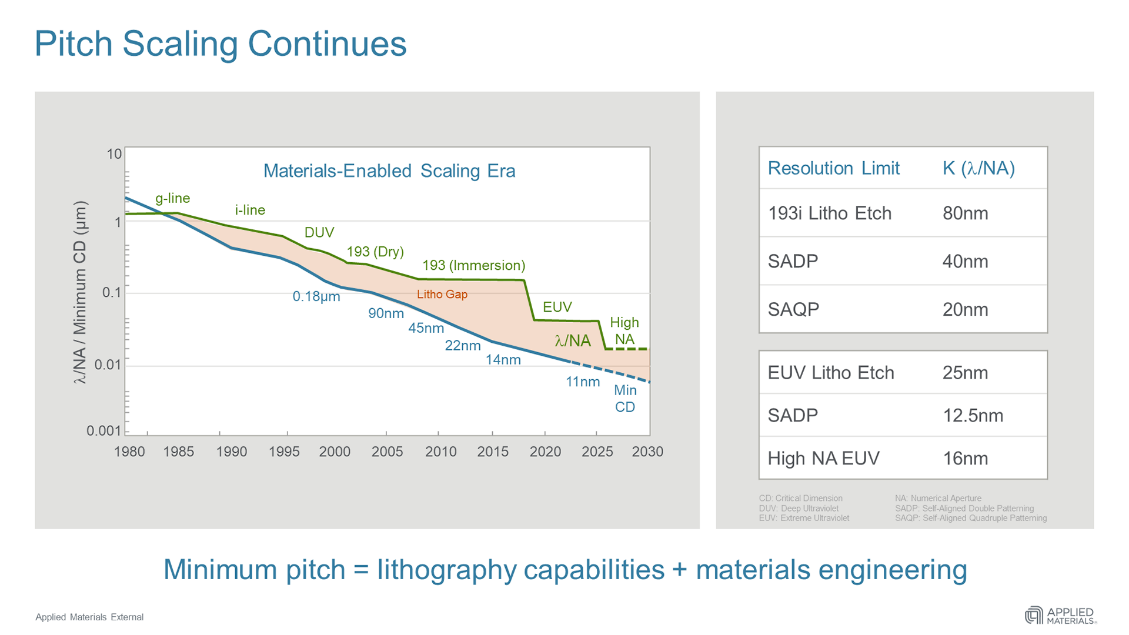

當光刻技術停留在193納米浸沒時,材料工程也同樣發揮了作用——將單程圖形化限制在約80納米柵距。雙重圖形化和四重圖形化分別使微縮能力進一步達到40納米和20納米柵距。

了解EUV(極紫外光)——使圖形化更簡單,卻令布線更加復雜

當發展至5納米節點時,EUV技術應運而生,并成就了25納米柵間距圖形化。然而,要想讓EUV更具實用性,則需要新的材料工程技術。舉例而言,在EUV分辨率極限水平上,晶體管接觸通孔很難使用傳統的阻擋層加填充方法來填充金屬。因為留給金屬布線的面積實在太小,并且還導致了接觸電阻呈指數增加。與此同時,“集成材料解決方案”(Integrated Materials Solutions)則可實現選擇性觸點沉積,幫助取消阻擋層的同時,還產生了更寬的低電阻接觸點。

微縮新方法及其挑戰

1.進一步EUV微縮的方法

有沒有新的方法可以進一步縮小尺寸?答案是肯定的,有如下兩條道路:

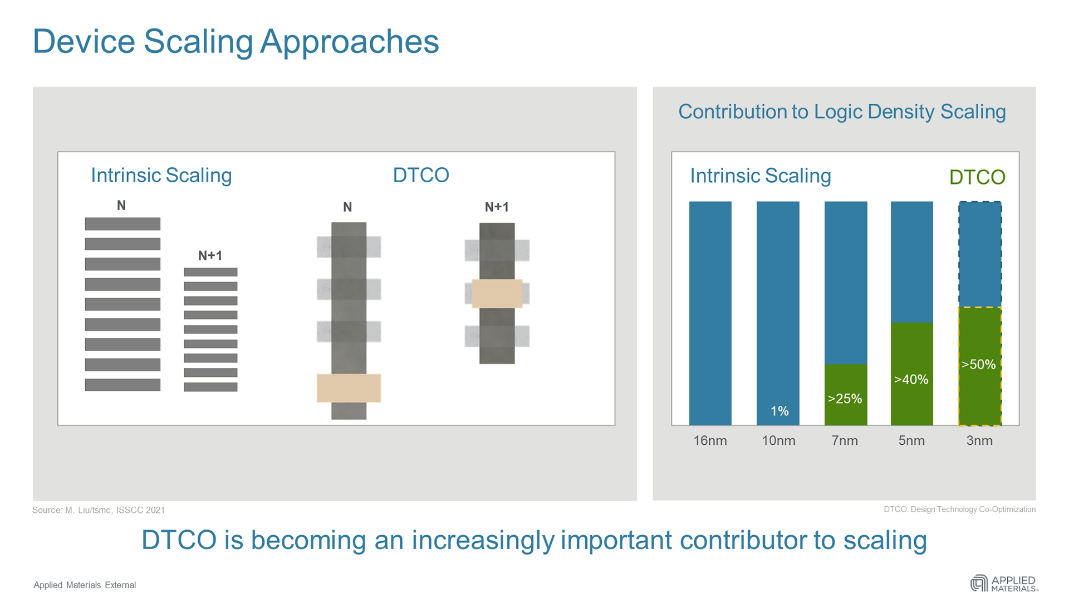

● 持續的內在微縮——即延用傳統的二維摩爾定律。也就是使用EUV光刻和材料工程打造出更小的特征。摩爾定律造就了3納米節點約一半的邏輯密度提高。

● 使用技術協同優化(DTCO)和三維技巧,對邏輯單元布局進行巧妙優化,實現3納米節點另外一半的邏輯密度提高。

2.EUV微縮面臨的材料工程新挑戰

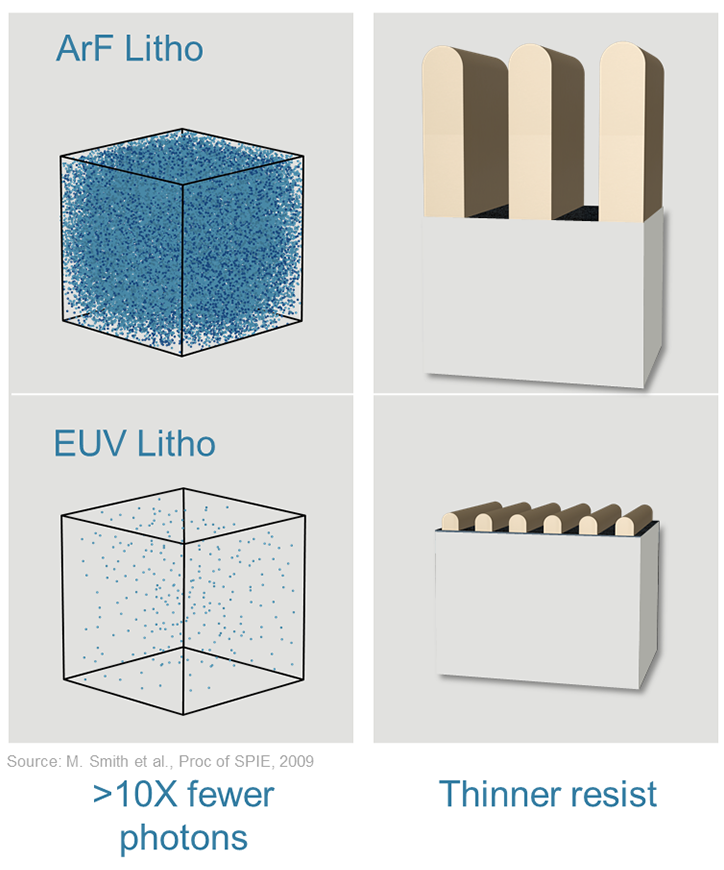

使用EUV技術生成光子難度極大且成本高昂。因此,我們要讓EUV光刻使用的光子數量僅為深紫外刻蝕的十分之一。此外,我們用EUV刻蝕的圖形(比如交替的線條和間隔)就會細很多。這樣一來,EUV光刻膠的厚度也會大大縮減,我們便能用更少的光子開發光掩模圖形,而且這還有助于防止細圖形坍塌黏連。

在4月21日的大師課上,我們探討了使用EUV進而延續芯片的微縮。前提是我們能同時解決材料工程和量測方法的六大關鍵問題,如下所示:

● 問題一:糾正EUV光刻膠的隨機誤差

● 問題二:降低EUV圖形化成本

● 問題三:提高EUV圖形鍍膜的精度

● 問題四:在刻蝕晶圓之前確保光刻膠圖形的保真度

● 問題五:解決“邊緣布局錯誤”

● 問題六:使用大數據和人工智能加快進展

使用技術協同優化(DTCO)和環繞柵極(GAA)晶體管

如上所言,在3納米節點,50%的邏輯密度改進來自“內在微縮”,即傳統的二維微縮。而另外50%則來自“DTCO”,即設計技術協同優化。“內在微縮”已經為行業服務了50多年,而最近出現的DTCO則有助于彌補傳統摩爾定律微縮的放緩。DTCO為我們帶來了縮小邏輯單元、增加密度和改善面積成本的最新方法。

1.認識DTCO

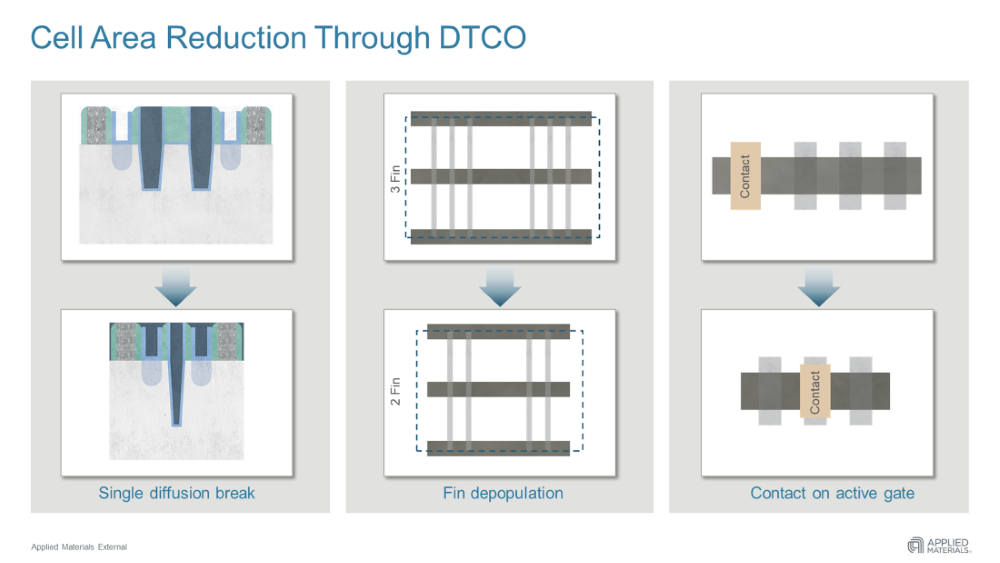

DTCO 指的是巧妙改變邏輯單元元件的布局,從而在不更改光刻柵距的情況下實現晶體管的進一步微縮。如今已有數種DTCO技巧用于芯片設計。例如,在隔離單個邏輯單元時,設計人員用單擴散替代了雙擴散,從而實現了明顯的微縮效果。設計師們還將每個晶體管的鰭片數量從三個減至兩個,這稱為“減鰭”(fin depopulation)處理。同樣,設計人員也在努力實現“柵極上觸點”(contact over gate),也就是將晶體管的電接觸從側面移到頂部。

在4月21日的大師課上,我們介紹了一項新涌現的創新成果——環繞柵極晶體管。它利用了DTCO概念提升邏輯密度,同時改善芯片性能和功率。

2.認識環繞柵極晶體管

2010年,FinFET的問世標志著芯片設計從平面二維晶體管轉向三維晶體管。而環繞柵極(GAA)晶體管則將成為繼FinFET之后芯片業最重大的設計轉變之一。

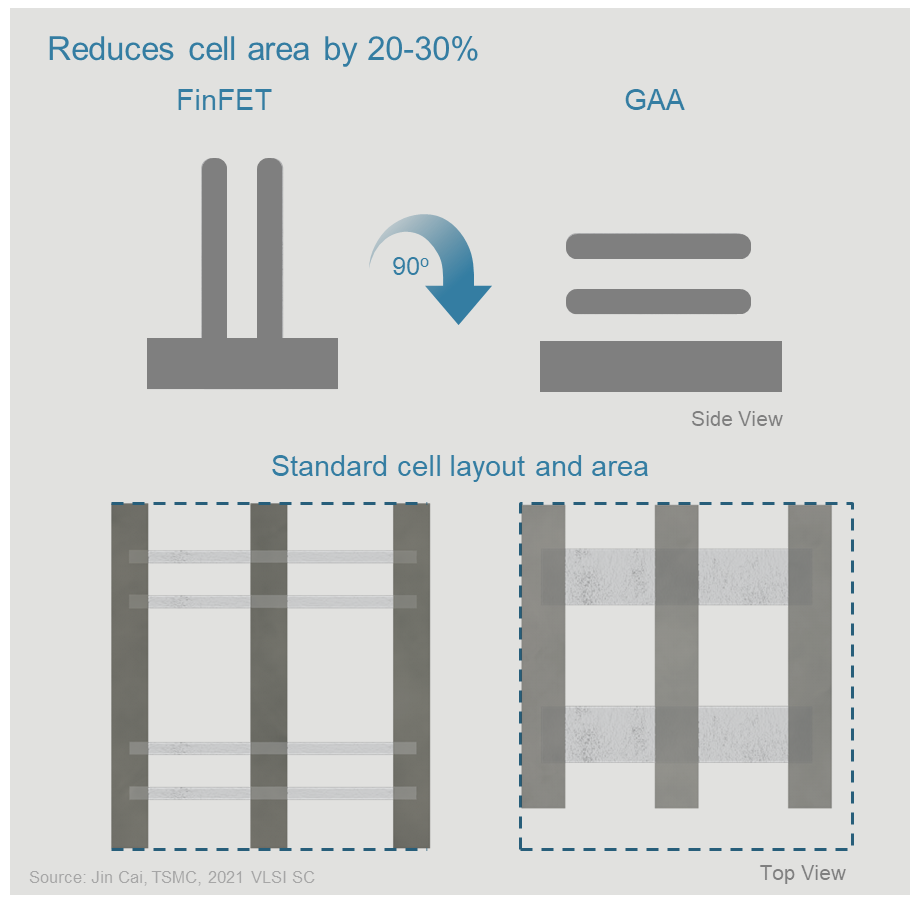

將GAA描述成“DTCO的一種形式”可能顯得不合常情,但它的確符合DTCO的定義:GAA是通過巧妙重排晶體管元件,在同等光刻柵距下實現高于FinFET的邏輯密度。值得慶幸的是,伴隨GAA而來的還有材料工程創新,這些創新成果將大大改善功率和性能。如下我們將逐一介紹GAA的面積節約效果、探討外延生長和選擇性刻蝕的更多用處,并解釋“集成材料解決方案(Integrated Materials Solutions)”如何令GAA晶體管占用更小的空間、發揮更大的作用。

概念上講,GAA就像是把FinFET晶體管旋轉90度。柵極環繞在各溝道的全部四周——與只能從三面包圍溝道的FinFET相比又更上一個臺階。DTCO的優點是邏輯單元在X和Y方向上都會縮小。設計師可以在保持性能不變的情況下大幅降低面積成本。不過,他們也許更有可能采取另一種做法:加寬納米片,以增加驅動電流,從而將性能提高多達25%,同時將密度增加25%左右。

外延生長和選擇性刻蝕對GAA功率和性能有至關重要的影響

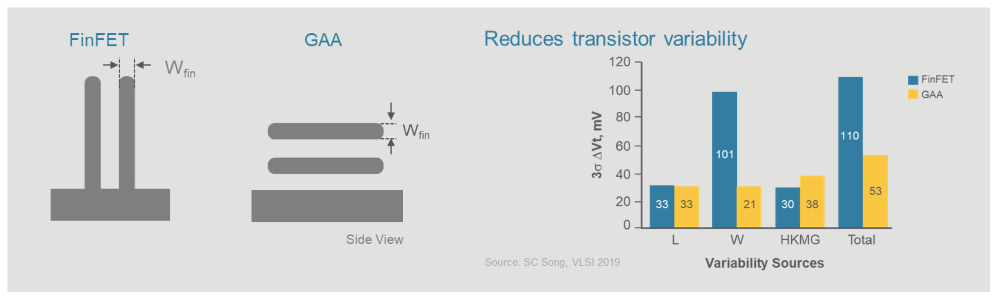

從制造角度來看,GAA借用了許多成熟的FinFET制造工藝。然而,關鍵區別在于如何確定并控制溝道的寬度和均勻性。對于FinFET,溝道寬度由光刻和刻蝕決定,且往往存在易變性,這會降低晶體管性能。對于GAA,溝道寬度由更精確的外延生長和選擇性刻蝕來定義,這能實現更高的溝道均勻性和晶體管性能。

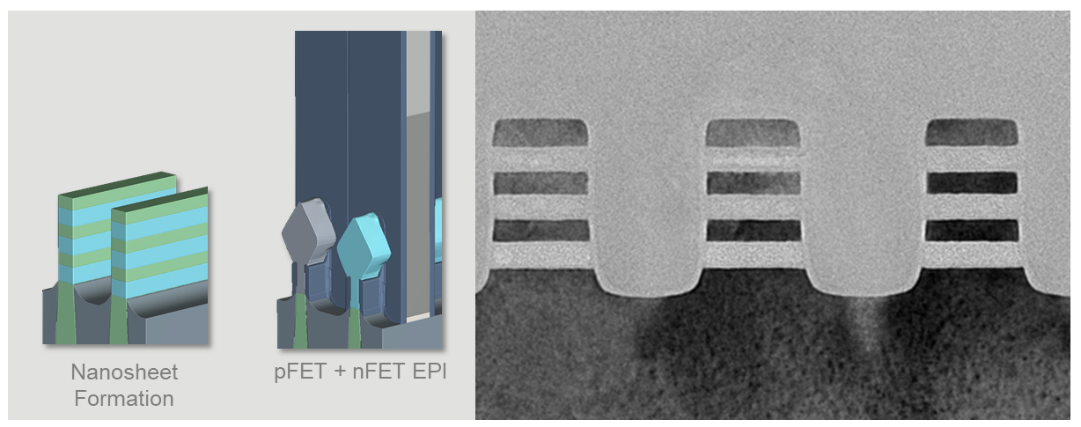

GAA采用兩種外延生長。快速的“全外延生長”(blanket epitaxy)用于沉積交替的硅層和硅鍺層,以形成納米片形結構。隨后,慢速的“選擇性外延生長”(selective epitaxy)用來將應力工程設計應用于納米片形結構,以優化晶體管性能。最后,選擇性刻蝕用于去除硅鍺層——這些硅鍺層是“犧牲層”,僅用于輔助形成晶體管電子導通的溝道。

集成材料解決方案:縮小氧化柵極和高K值金屬柵極新方法

溝道需要經過進一步設計,以提升晶體管性能。我們需要沉積一個柵極氧化層,從全部四周包圍溝道。氧化柵極越薄,驅動電流就越高(這能優化開關性能),漏電流也越低,從而減少功率浪費和發熱。事實上,氧化柵極微縮已停滯多年,這方面的突破對芯片制造商來說無疑是好消息。

接下來還要以高K值金屬柵極堆疊來包圍氧化柵極,高K值金屬柵極堆疊負責控制晶體管開關狀態。設計這種柵極極其困難,因為GAA溝道之間的間距通常只有10納米,遠小于FinFET的溝道間距。金屬柵極堆疊的寬度需要經過專門設計,以針對具體的終端市場,從電池供電移動設備到高性能服務器等等,優化芯片功率和性能。業界需要一種能在極小的空間內實現閾值調諧的解決方案。

應用材料公司已經準備好了覆蓋范圍最廣泛的GAA制造產品線,包含涉及外延生長、原子層沉積和選擇性刻蝕的全新生產步驟,以及兩項全新的用于制造理想GAA氧化柵極和金屬柵極的集成材料解決方案(Integrated Materials Solutions?)。

更多思考:我們還能把晶體管和芯片縮小到什么程度?

回顧4月21日的“全新微縮之旅”大師課詳細介紹了兩種微縮方法:用EUV推進傳統的摩爾定律二維微縮,以及采用DTCO技巧(如“GAA晶體管”)。有了EUV,微縮面臨的挑戰已不在于圖形化,而是在于電阻隨晶體管觸點和布線的不斷縮小而呈指數增長。在美國時間5月26日的“大師課”上,我們還將繼續探討這些挑戰,并一起了解背面配電網絡和異構集成。

評論