華為芯片背后的神秘大佬,「拯救」了摩爾定律

胡正明教授在接受 2016 年 7 月采訪時已經說道:「雖然中國在半導體行業起步晚,錯過了全球半導體行業每年 17% 的高速增長。但如果把前面這三十年來創造的產值加在一起,還比不過近三年來的總和。我們并沒有錯過真正的好處,重點看如何把事情做好,特別是把這次政府的投資利用好,達到自給自足的目的。」

本文引用地址:http://www.104case.com/article/202310/452218.htm胡正明教授究竟是誰?有人總結道,他是世界集成電路史上最牛的十個人之一。

胡正明是多種新結構器件的發明人,微電子學家,美國工程科學院院士、中國科學院外籍院士,美國加州大學伯克利分校杰出講座教授,甚至坊間有傳言說他其實是華為背后的高人。

至于是不是背后的高人?不好說,也不必說,這世間的高人都是「揮手自茲去,蕭蕭班馬鳴」,一個背影轉身,退隱江湖,不帶走一片云彩。

「拯救」摩爾定律

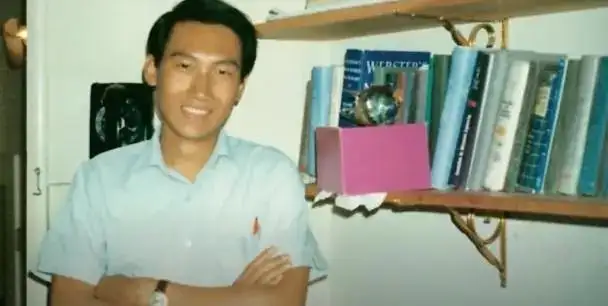

胡正明教授 1968 年畢業于臺灣大學電機工程系,然后赴美國深造,最終在 1973 年獲得了加州大學伯克利分校的博士學位。自 1976 年以來,胡正明教授在加州大學伯克利分校電氣工程和計算機系一直擔任教職,他的智慧和辛勤耕耘為這個學科領域的發展注入了強大的動力。他的職業生涯不僅限于學術界,他也活躍于產業界,曾擔任半導體制造商安霸的董事會成員,并在 2001 年至 2004 年期間擔任臺積電的首席技術官。

1947 年 7 月他出生于北京豆芽菜胡同,他的故事就像一部描繪科技與創新的史詩,充滿了激情與成就。在 1995 年的一個清晨,當摩爾定律即將走到盡頭,整個半導體行業都在為摩爾定律的終結而憂心忡忡時,胡正明教授卻欣然接受了這一挑戰。他,一個電氣工程教授,帶著對科技的熱情和好奇心,在飛機的餐桌上設計出了 FinFET 的雛形。這個后來為他贏得 IEEE 榮譽勛章的想法,讓摩爾定律又延續了幾十年。

事情最早始于中國臺灣,當時的胡正明還是個充滿好奇心的孩子,那里的爐臺、海水、鬧鐘,都成為他童年實驗的材料。高中時,他對科學的興趣尤其濃厚,尤其是化學。但電氣工程這個當時錄取分數最高的專業對他來說是一個挑戰,而他也憑借著勇氣和決心選擇了它。

在大學的最后一年,一個來自美國的客座教授讓他看到了半導體的未來,他決定將半導體作為自己未來的研究領域。1969 年,他來到伯克利,加入了一個研究小組,開始了他的半導體研究之旅。

然而,他的研究之路并非一帆風順。曾經因為覺得半導體研究過于簡單,他轉向了光電路研究。但在 1973 年的石油禁運事件后,他意識到自己需要做一些有意義、重要的事情。于是他決定開發低成本的太陽能電池,這讓他重返半導體領域。

20 世紀 80 年代初,胡正明再次投入到半導體研究中。他開始在硅谷投入時間,受一些企業的邀請,講授半導體設備的短期課程。1982 年,他整個學術假期都在圣克拉拉國家半導體公司度過。在工業界的工作對他產生了深遠的影響,他開始更加深入地研究晶體管的 3D 結構。

1983 年,胡正明讀到了一篇描述晶體管可靠性問題的論文。在美國國家半導體公司工作了一段時間后,他意識到缺乏長期可靠性可能會給行業帶來各種問題。于是他和一群學生投入研究,開發出了熱載流子注入理論,用以預測 MOS 的可靠性。隨后,他開始研究氧化物隨時間分解的方式。隨著制造商將半導體的氧化物層越做越薄,這個問題也越來越受到關注。

在半導體行業陷入困境時,胡正明教授卻勇敢地接受了挑戰,為半導體行業帶來了創新。他的故事是關于突破、堅持和團隊合作的。

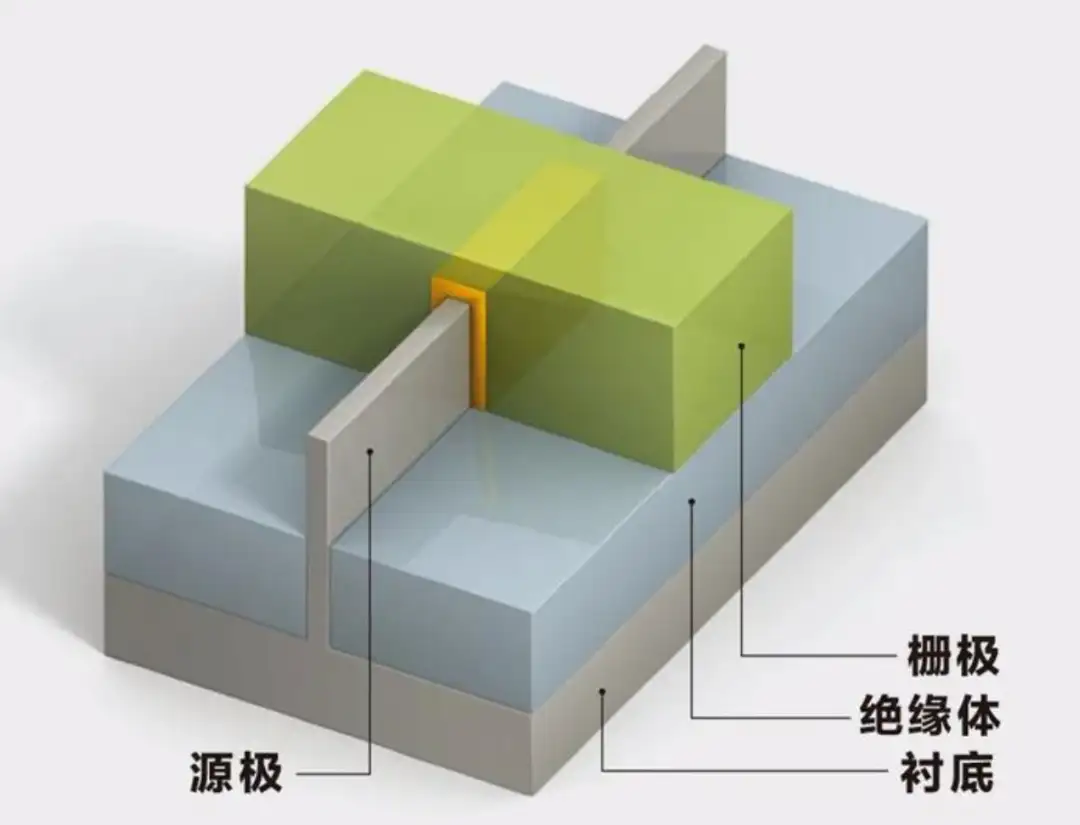

在 1995 年,整個半導體行業都在為摩爾定律的終結而擔憂。胡正明,加州大學伯克利分校的電氣工程與計算機科學教授,卻決定挑戰這一現狀。他很快想到了一個方案,即升高電流流過的通道,使其凸出芯片表面,成為鰭式場效應晶體管(FinFET)。這個設計讓電流更好地通過晶體管,同時也減少了漏電。胡正明團隊開發的這個晶體管模型后來成了行業的標準,至今仍在沿用。

隨著晶體管變得越來越小,一個新的問題出現了——功率。晶體管處于「關閉」狀態的漏電成了一個嚴重的問題,導致芯片的功耗增加。行業開始認為摩爾定律將在 100 納米以下終結,因為在這個尺寸下,每平方厘米的功耗甚至可能超過火箭噴管的功耗。然而,胡正明并沒有放棄。他堅信,通過改變晶體管的構造,可以解決這個問題。

胡正明認為,問題的根源在于把通道做得太窄了,導致電子從柵極漏過。他提出了兩種解決方案:一種是在晶體管下面的硅中埋入一絕緣層,使電荷難以溜過柵極;另一種是將窄通道像鯊魚鰭一樣在基片上方垂直延伸,柵極可以三面環繞通道,從而讓柵極更好地控制電荷的流動。這兩種方法后來分別被稱為全耗盡絕緣體上硅(FDSOI)和 FinFET,它們開啟了 3D 晶體管時代。

然而,將想法變成現實需要時間。胡正明和他的團隊需要在一周內拿出一份方案,時間非常緊張。他們在日本酒店里畫出了這兩幅設計的草圖,隨后傳真到了伯克利。幸運的是,他們的方案被 DARPA 看中并獲得了長達 4 年的研究經費。

胡正明的團隊開發出了可生產的 FinFET 器件,并展示了如何設計將晶體管縮小至 25 納米甚至更小。他們用這種方法打破了行業的困惑,并推動了摩爾定律的發展。

作為一名技術專家,胡正明認為他們有責任確保半導體行業的發展不會停止。他認為一旦停止,他們就失去了最大的希望,沒有更大的能力來解決世界難題。他和他的團隊沉著自信地開發出 FinFET,源于他教授學生研究器件的方法。他強調宏觀、定性的理解,并教學生退一步嘗試想象電場在器件的分布、潛在障礙的位置,當我們改變一個特定的維度時,電流會如何變化。

在 2000 年,胡正明及其團隊在四年資助期滿后,成功研制出了可工作的器件并公布了研究成果,這一突破性創新立即引起了業界的廣泛關注。然而,十年漫長地等待后,2011 年英特爾公司才首次將 FinFET 芯片投入生產線。為什么會有如此長時間的延遲呢?

「它還沒有被打破。」胡正明解釋道,他指的是使半導體電路越來越緊湊的行業生產能力。盡管人們想象它很快會被打破,但你永遠無法修復還沒壞的東西。事實證明,DARPA 的項目經理頗有先見之明,他們將該項目稱為「開啟 25 納米」,而當半導體產業發展到亞 25 納米幾何尺寸時,FinFET 便開始發揮作用。與此同時,FDSOI 技術也在不斷進步,如今仍在行業中應用,尤其是在光學和射頻設備領域。而 FinFET 在處理器行業中仍占主導地位。

胡正明表示,他從不提倡用一種方法替代另一種方法。自從胡正明回到伯克利后,FinFET 技術席卷了整個行業。盡管人們依舊還在預言摩爾定律的終結,但它并未止步于 25 納米。

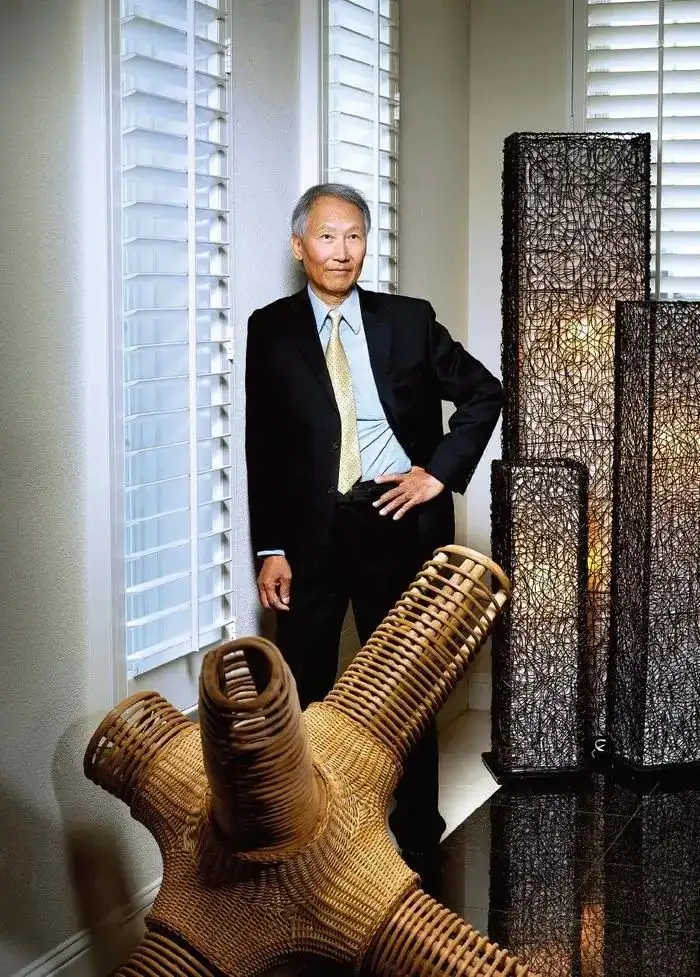

在學術領域,胡正明教授的成就如繁星般璀璨。他總共撰寫了五本著作,發表了 900 篇研究論文,并擁有 100 多項美國專利。他以出色的才華和勤奮的努力獲得了世界的認可。他的成就不僅體現在他的學術地位上,也體現在他對半導體工藝的獨特見解和深入探索上。

在榮譽方面,1991-1994 年,他擔任清華大學(北京)微電子學研究所的榮譽教授。1997 年,他當選為美國工程科學院院士。2007 年,他又當選為中國科學院外籍院士,他的成就得到了世界范圍內的認可。2015 年 12 月,他榮獲美國國家技術和創新獎。2016 年,他入選硅谷工程師名人堂,這是對他職業生涯的極高榮譽。同年,他更是榮獲了由美國總統奧巴馬授予的白宮國家技術創新獎,這是對他科技創新能力的最高褒獎。

胡正明教授的成就并不僅僅停留在 FinFET 的發明上。他在微電子器件可靠性物理研究方面也做出了突出的貢獻。他首先提出了熱電子失效的物理機制,并開發出用碰撞電離電流快速預測器件壽命的方法。這一方法的應用,使得我們能夠更加準確地預測半導體器件的使用壽命,為產品的可靠性提供了有力的保障。

此外,他還提出了薄氧化層失效的物理機制和用高電壓快速預測薄氧化層壽命的方法。這些成果不僅豐富了半導體理論,更為我們的技術實踐提供了重要的指導。

隨著 2020 年的國際電子電氣工程學會(IEEE)公布了 2020 年 IEEE 榮譽獎章獲得者,華人學者胡正明獲獎,他是歷史上第三位獲得該獎項的華人學者。這一榮譽是對胡正明教授多年來在半導體領域杰出貢獻的極高認可。

作為一位頂級專家,胡正明教授的成就得到了國際社會的廣泛認可。他曾在臺積電擔任 CTO 時獲得了「臺灣第一 CTO」的雅號。然而,這樣一位在業界享有崇高地位的專家,卻始終保持低調,淡泊名利,將一生都奉獻給了最熱愛的半導體產業。

2004 年,胡正明離開臺積電,回到美國柏克萊加大講臺「揮灑熱忱」。放眼全球半導體業界,能夠在學術界和產業界都交出亮眼成績的人物可說是鳳毛麟角,胡正明就是其中一位。

有人說,六十年一甲子,60 多年以前,隨著集成電路的發明,人類進入新的時代。眾多大名鼎鼎的企業誕生,華人在芯片歷史上分量其實很重。

FinFET 與華為的故事

商業的世界里,他與華為的鏈接不容忽視。簡單看,當傳統的半導體工藝在 20 納米制程走到盡頭時,胡正明教授以超凡的智慧和獨特的視角,提出了兩種解決方案:一種是 FinFET 晶體管技術,解決了晶體做薄后的漏電問題;另一種是基于 SOI 的超薄絕緣層上硅體技術。他的這些洞見,使摩爾定律得以在今天延續傳奇。

2012 年底,海思總裁何庭波拜訪胡正明教授,向其請教 FinFET 技術在 16nm 工藝上的可實現性,做出了通過技術創新突破瓶頸的選擇:跳過 20nm,開始了 16nm FinFET+ 工藝的技術突破之旅。基于此,2013 年海思團隊決定跳過 20 納米制程,直接采用 16 納米 FinFET 工藝。這個決定對于當時的華為來說非常不易,但最終他們成功了。

在 2013 年寒冷的冬日,海思的未來看起來并不明朗。盡管他們已經在芯片設計領域取得了一些成績,但他們的規模在臺積電的客戶名單上只排在 50 位左右。他們的技術水平也并不領先,當時主流的手機芯片制造工藝是 28nm,而他們正在尋求導入的卻是業界頂尖的 16nm FinFET 工藝,這幾乎是一項「mission impossible」的任務。

經過無數次的試驗和失敗,海思成功開發出了首款 16nm FinFET+工藝的麒麟 950 芯片。這款芯片采用了先進的 FinFET 技術,使得晶體管的性能得到了極大的提升,同時功耗卻大大降低。

在這個過程中,海思還做出了一個重要的決定:開發首款自研 LPDDR。這是一個非常大膽的決策,因為 LPDDR 的開發需要大量的技術和資源投入,而且風險很大。在內部意見的反復碰撞中,華為最終決定同時研發兩代 LPDDR。麒麟 950 首次搭載自研的 LPDDR。這無疑是當時業界最具挑戰性的技術方案之一。

麒麟 950 采用了先進的 16nm FinFET+工藝和自研 LPDDR,性能和功耗都得到了優化,使得華為手機在市場上獲得了巨大的成功。海思也因此在芯片設計領域獲得了更多的機會和資源,成為業界的領導者之一。

最終,華為在 16nm FinFET 工藝上實現了業界首次投片,并在 2015 年 1 月實現量產投片——在麒麟 950 上,并于 10 月實現量產發貨。麒麟 950 終于實現了 16nm FinFET 工藝的率先商用。從 FinFET 技術概念的提出,到 16nm FinFET 技術在華為麒麟芯片得到商用,20 年的過程艱難又曲折。在麒麟 950 發布會上,胡正明教授談 16nm FinFET 技術的視頻,令所有與會者震撼。

自此,海思開啟工藝領先之路。麒麟 960 第一次在封裝工藝上站上業界最前沿,并且其安全性達到了金融級安全標準。2016 年 11 月,麒麟 960 榮膺第三屆世界互聯網大會「領先科技成果」。麒麟 970 采用了當時業界最頂尖的 10nm 工藝。但更重要的是,麒麟 970 首次在手機 SoC 中集成了專用 NPU(嵌入式神經網絡處理器),開啟了端側 AI 行業先河,其難度也是非常大的。麒麟 980 是業界首款 7nm 工藝的手機 SoC 芯片。7nm 相當于 70 個原子直徑,逼近了硅基半導體工藝的物理極限,麒麟 980 實現了在針尖上翩翩起舞。

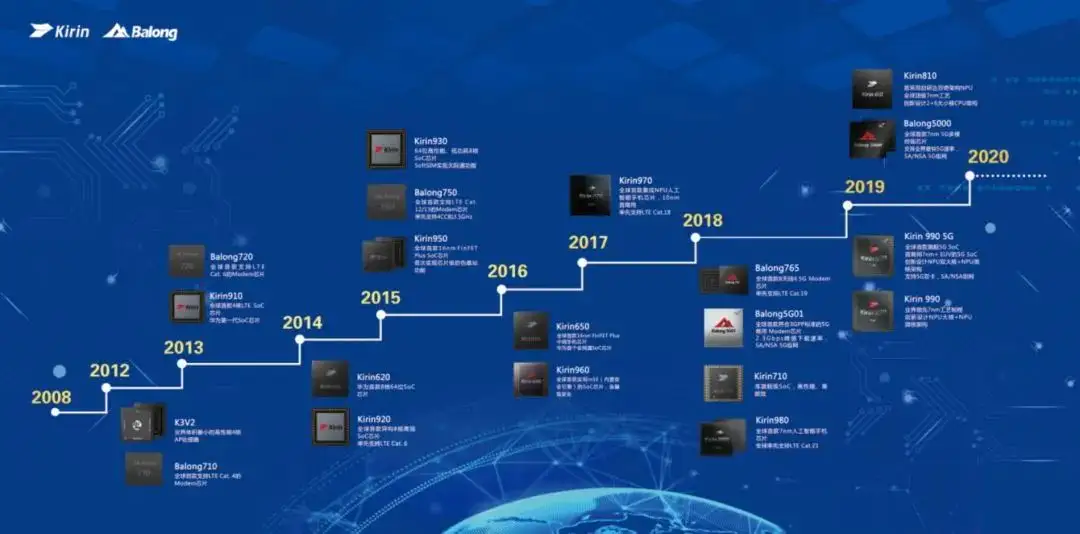

麒麟、巴龍發展歷程圖(截止到 2019 年 9 月麒麟 990 系列發布)

他的故事并未結束,反而以一種令人振奮的方式延續著。胡正明是「麒麟之父」,他的智慧和勇氣使得華為的麒麟系列芯片成為全球領先的智能手機芯片之一。

結語

華為董事會成員何庭波曾說:「我永遠記得胡正明教授告訴我的一句話,我不覺得我是科學家,我是一名工程師!」

科學家的工作是發現這個世界存在于大自然中,原本就有的規律。工程師的工作卻是要發明,去創造這個世界中不曾有過的東西。創造可以造福人類,將人類文明推向新的高度。

胡正明教授表示,其實他并不是很喜歡使用創新這個詞語,因為這個詞語被濫用了,一般總認為要采用前所未有的技術及方法,才稱得上是創新,但其實只要能解決困難的問題,就是創新。他的發明不僅推動了科技的發展,也改變了我們的生活,他用行動詮釋了什么是科技創新的領袖。

國際知名計算機科學家劉炯朗指出:胡正明因為勇于探索未知,讓他能夠跨越學術、產業間的藩籬,悠游在這兩個領域之中;并常抱好奇之心,所以從未停止學習,更難得的是胡正明始終保有謙和的初心,這使他能廣為接納新知識、新技術。

胡正明說,半導體技術的發展史可謂一座座山峰攀登。只有當我們到達一座山頂時,我們才能看到遠處的景色,并繪制出一條路線來攀登下一座更高更陡的山峰。

這就是胡正明教授的篤定,也是他一生的注解。

評論