同舟共濟,揚起鵬城半導體產業“芯”帆

在集成電路(IC)面臨全行業產能奇缺的嚴峻形勢下,全民對全面實現芯片國產化的呼聲高漲,深圳作為中國電子信息技術和產業重鎮,也是集成電路(IC)產品集散、應用和設計中心,無論產業規模還是技術水平都名列前茅。如何有效地發揮本地企業整體優勢,加快推進芯片國產化進程,成為深圳IC產業發展和規劃的重要課題。針對這個課題,本人在深圳專程拜訪履新不久的深圳半導體行業協會周生明會長,他還擔任南方科技大學深港微電子學院副院長,于是我們不僅從著眼整個產業發展格局,而且還就產學研結合進行了交流。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/202104/424390.htm1. “芯”潮澎湃的厚積薄發

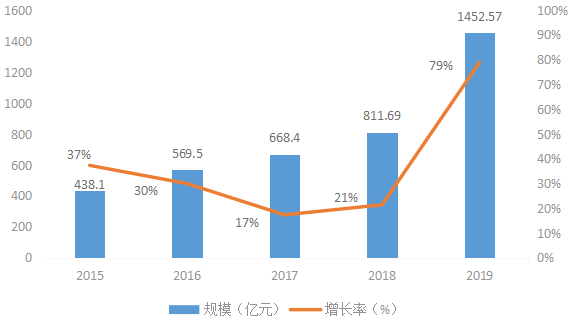

周會長對深圳IC產業感情很深,首先談到集中的多達230余家IC企業,按行業類型細分,設計156家,占比近七成;封測36家;半導體設備類31家;制造3家;半導體材料類4家,可謂陣容齊整,產值連續八年居全國城市之首。2019年深圳IC產業總體年銷售收入達 1452億元,增速接近八成,首次突破千億大關。產業規模增速接近80%。其中IC設計銷售收入為1131億元,同比增長55%。如圖1所示為五年來產業規模增長及趨勢。

圖1 深圳市集成電路產業規模和增長趨勢

深圳IC設計企業技術能力直逼國際領先水平,明星產品出自海思的有4G/5G手機基帶芯片、首款5G麒麟SoC芯片、鯤鵬系列服務器芯片,均為行業引領標志。全球領先“AI 3D傳感器+算法”軟硬件一體3D 感知整體芯片及解決方案出自奧比中光,旨在賦能智慧零售、智慧交通、智能制造、智能安防、數字家庭等應用領域。國內首款自主產權的千萬門級高性能FPGA出自紫光同創,已成功推向規模商用;全球首創超薄屏下光學指紋方案出自匯頂科技,指引5G時代生物識別技術方向;

全球領先的電容屏觸控芯片、LCD/AMOLED顯示驅動芯片、觸控顯示整合單芯片、電容式/光學式指紋識別芯片等出自敦泰科技,伴隨先進智能人機界面解決方案。

更多的國產化格局特色的芯片宛若群星璀璨在鵬城閃耀。

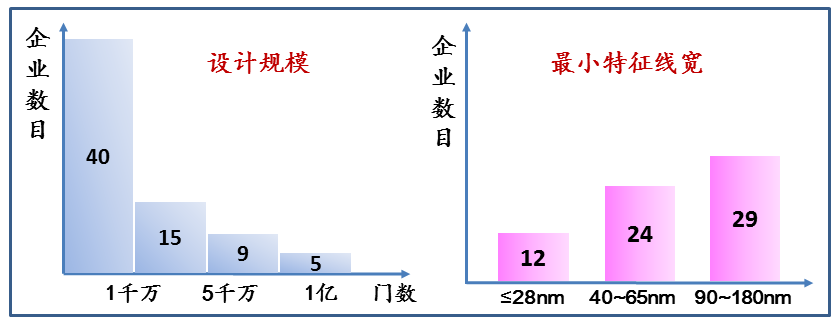

衡量IC設計企業能力的主要技術指標在于設計規模和最小特征線寬,體現出芯片集成度和工藝的先進性。如圖2所示為處于不同能力級別及水平分布狀況。最高7nm工藝已由海思實現大規模量產,而展訊通訊(深圳)已進入先導研究。進入10nm工藝的有中興微電子,進入14nm工藝的則是開陽電子和瑞斯康微電子。

圖2 深圳市IC設計企業能力水平分布狀況

周會長坦言,深圳IC制造業相比于設計業薄弱,目前企業僅有3家制造類,其他36家封測類、31家設備類、4家半導體材料類。隨著產業政策落實及第三代半導體和傳感器等應用落地,半導體設備和材料方面發展空間巨大。未來五年IC產業發展目標由《深圳市進一步推動集成電路產業發展行動計劃(2019—2023 年)》確定,就是要做大產業,力爭到2023年整體銷售收入突破2000億元規模,制造業及相關環節要占兩成,屆時技術水平、產業鏈條、平臺服務都將提升,同時完善生態體系。把深圳建設12英寸先進工藝線作為重大工作目標,特別在目前的國際背景下,中芯國際與深圳國資合資建設28nm晶圓廠,對于深圳完善集成電路產業鏈、促進信息產業升級和提升深圳的戰略地位都具有重大的歷史意義。為掌握新一輪全球新興科技與產業競爭戰略的主動權,立足于中國就務必進一步提升深圳IC產業發展水平,使之成為影響力卓著的創新引領型城市。

2. “芯”悅誠服的聯動共贏

深圳IC產業的發展源于始于90年代 的規劃和布局,周會長作為親歷者感慨頗深。他并不回避曾經錯失發展制造與封測的良機,但還是奪得集成電路設計產業化的先機。2000年初成立的深圳IC基地具有極其深遠的意義,這是科技部實施“十一五”計劃和國家重大科技專項的載體,匯集和整合政、產、學、研、用等各方資源,促進IC設計產業快速發展的公共支撐平臺。基地主要功能為建設服務于IC設計的軟硬件和測試平臺,建立IC設計企業孵化器以降低初創門檻和產品研發成本,并開展國內外技術交流和IC設計人才培養和職業培訓。

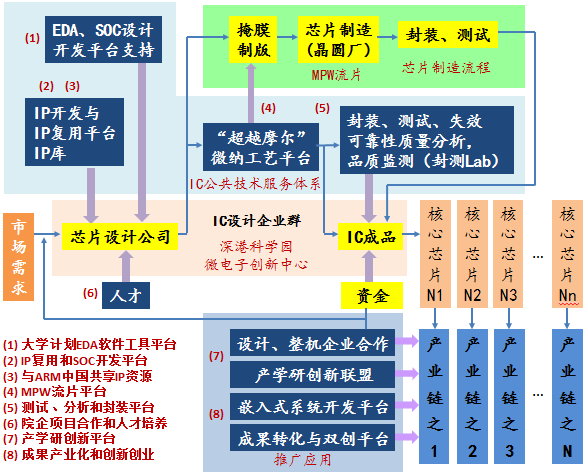

IC產業具有知識技術和資本密集、高投入和高產出的特點,因此建設專業、高效的技術服務平臺成為全產業發展的催化劑和加速器至關重要。深圳的IC行業聯手打造國產IC創新產品推廣平臺,創立建設整機企業與IC企業多種聯動機制,如圖3所示,努力建立和營造集聚式發展環境以優化產業發展空間。

圖3 創新建設整機企業與集成電路企業多種聯動機制

目至此深圳 IC 基地已建成完善的公共電子設計自動化(EDA)、知識產權模塊(IP)復用與系統級芯片(SoC)開發、流片服務“三平臺”;測試驗證工程技術和教育培訓“兩中心”形成了以高新區為中心,輻射各區的 IC設計與應用產業集聚的協同發展環境“多園區”。以海思、中興、比亞迪、匯頂等為代表,具有相當規模的 IC 設計與應用企業匯聚其中,構建出 5G、通信、物聯網、顯示驅動與觸控、汽車電子、人工智能等 IC 設計與應用優勢產業鏈前景喜人。

然而歷史來看,經濟發展都是波浪式,隨著國際形勢的變化,IC行業迎來不期而遇的寒流,對此周會長認為要用戰略高度來看待。全行業芯片產能緊缺其實是供應鏈被打亂,從長遠來看這正是對國產芯片的機遇。深圳半導體行業協會需要因勢利導地布局,對銷售和分銷、物流、供應鏈要加強管理。這就需要成立專委會,包括存儲、物聯網、人工智能、通信接口等,要加強對國產化配套和方案化研究。在產業化加速推進方面,要增加半導體設備和材料的廠商數目,做到“百花齊放”才是良性的發展,所以要有序規范,避免無序競爭,也不希望出現強勢壟斷。

3.“芯”享事成的產教融合

周會長的經歷頗為傳奇,早在1996年就來深圳開創IC產業,隨后參與創立IC產業基地并工作至今,他深感本土IC人才培養的缺乏,作為全國最大的IC設計基地,教育資源與產業不相匹配,便著手策劃創辦微電子學院。隨著深港微電子學院于2018年在南科大成立,他實現由產業界邁入教育界的閃亮轉身,卻保持著教育者和行業領導者的雙重身份。談到微電子學院,他認為首先是產教融合最徹底,由產業需求推動教研進展;其次依托粵港澳大灣區規劃布局,具有國際化視野。第三、所有課程和教師都與產業緊密結合。這就與IC產業基地連貫起來,有堅實的基礎,才獲得更高的定位。在與企業合作承擔橫向縱向課題方面成果斐然,新成立時就多達33個。與企業合作成立校企聯合實驗室,不到一年半就達到十個的目標,另有十家成立在即。聘請企業專家也極為踴躍,校企聯培專業碩士以產業需求的人才為目標,十家企業實訓基地承擔支持與產業互動,所有這一切都在有效地促進芯片國產化的進程。

產教融合的描述可以濃縮如圖4所示,這是產學研緊密結合格局的集中展現。

微電子創新中心與IC公共技術服務體系互動,面向基于各門類核心芯片的相應的產業鏈推廣應用,在各個環節都有所需的平臺支持如下:

第一、大學計劃EDA軟件工具平臺,包括專業設計網絡、獨立IC設計教師和實驗室,并配備多種EDA軟件。EDA工具國產化,得益于華大九天、鴻芯微納等國內企業的支持。

第二、 IP復用和SOC開發平臺,需要既支持IP開發,也支持CPU、GPU、DSP、USB等接口IP核復用的SOC開發。

第三、 與ARM中國共享IP資源;

第四、 主要晶圓廠的MPW技術支持及流片服務,工藝庫的開發與銜接。提供設計接口、設計工藝庫、設計規則、設計模型、IP庫和設計套件等。

第五、先進存儲、智能存儲、存儲控制、封裝測試、產品檢測、品質認定等。

第六、設立聯合共建研究中心、聯合實驗室,開展產學研項目合作,打造完整的政產學研用體系,著力培養實用型高端人才和領軍型人才。

第七、參與“IC設計產業技術創新戰略聯盟”和“國家IC公共服務聯盟”等。

第八、科研與產業緊密結合、學院研究成果充分轉化與產業化。

圖4 IC教學、科研、產業化一體化平臺

評論