基于單鏡頭基色立體圖像攝取技術的研究

作者/ 賈正松 四川信息職業技術學院(四川 廣元 628040)

本文引用地址:http://www.104case.com/article/201709/364875.htm*基金項目:四川信息職業技術學院項目(編號:2013C18)

賈正松(1973-),男,教授級高級工程師,研究方向:電子技術應用與開發。

摘要:通過分析“雙目視差立體成像”中的雙機立體成像和雙鏡立體成像技術的不足,提出了一種用于單反相機的單鏡立體照相方案,該方案通過對鏡頭中的光圈進行設計,可以實現雙基色、三基色和七基色立體成像。該鏡頭與單反相機配合使用,可一次性拍攝多組互補色立體圖像和左、右眼視差圖像。實驗結果表明,利用該技術實現的立體照相設備具有結構簡單、操作方便、成像立體感強、無重影等特點,有利于立體照相技術的推廣,并可擴展用于立體電視信號的采集、傳輸與接收系統中。

引言

隨著光學、微電子學及計算機技術的發展,“雙目視差立體成像原理”已廣泛應用于三維立體成像與立體顯示技術中[1]。目前,“雙目視差立體成像原理”的主要實現技術,一種是雙機組合立體照相技術,它是通過人的雙眼直接仿真,采用兩臺相隔一定距離的照相機對同一對象拍攝獲得一對視差圖像,通過立體顯示的方式讓人的雙眼觀看到兩幅圖像的合成圖像,從而獲得立體視覺。另一種是基于單機雙鏡頭(或三鏡頭)立體照相技術,其原理與雙機組合立體照相技術相似,操作單反相機時可同時獲得兩張(或三張)視差圖像。

上述立體照相技術具有還原立體圖像場景真實、立體感強等特點,但由于設備本身的光路系統各自獨立,重現時若視差分離不完全會產生大量的重影,不分離視差時圖像無法直接裸眼觀看,且設備價格較貴,不利于立體照相技術的推廣。

針對以上立體照相技術的不足,提出了一種用于單反相機實現的單鏡立體照相技術,通過對鏡頭光路的分割實現多種基色立體照相,利用該技術獲得的圖像立體感強、圖像畫面無重影。

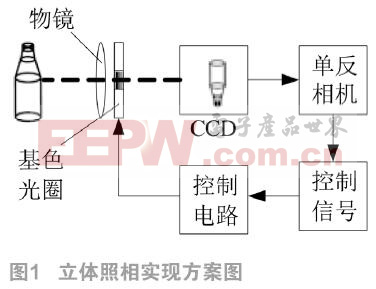

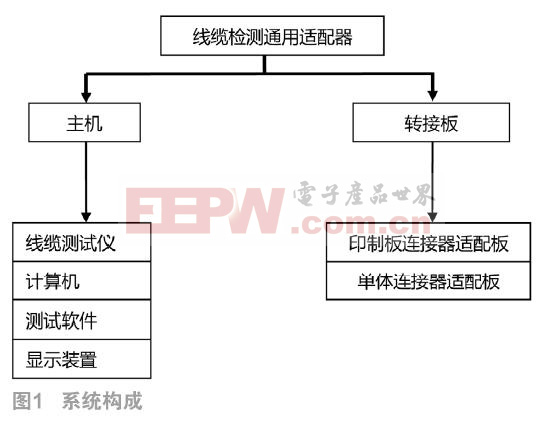

1 單鏡立體照相實現方案

單鏡立體照相的實現方案如圖1所示,它主要由聚集物鏡、基色光圈、相機及控制電路組成[2]。其中,基色光圈用來取代相機原鏡頭內的光圈,基色光圈可以是雙基色(紅、青基色)、三基色(紅、綠、藍三基色)和七基色(紅、橙、黃、綠、青、藍、紫七基色)。照相機工作時,利用照相機本身產生的控制信號經控制電路控制基色光圈工作,得到相應的立體圖像。

2 基色光圈設計

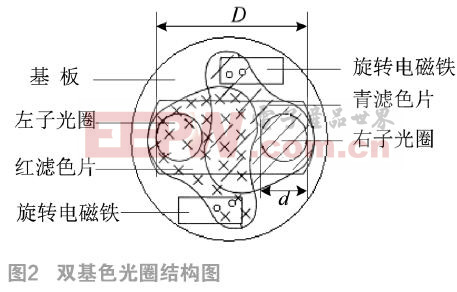

2.1 雙基色光圈設計

雙基色光圈結構如圖2所示,它是在單反相機物鏡直徑為D的光圈鏡頭內,通過基板設計兩個子光圈,左、右子光圈上分別蓋有經旋轉電磁鐵控制的紅、青濾色片。其中,子光圈的直徑d要滿足d=D/3關系,這樣拍攝的立體圖像在主景深上無重影[3]。

立體拍攝時將該光圈集成于單反相機鏡頭內,鏡頭與單反相機相聯接,通過單反相機控制雙基色光圈。工作時,旋轉電磁鐵在控制電路產生的信號驅動下,帶動與之相連接的紅、青濾色片分別向相反方向轉動。當紅、青濾色片覆蓋在不同的子光圈上時,可得到紅青(或青紅)視差圖像;當兩濾色片同時覆蓋同一子光圈時,可拍攝雙目立體視差圖像對。

紅青(或青紅)視差圖像,雙目立體視差圖像用裸眼觀看時其本身的圖像效果等同于直徑為D的大口徑鏡頭聚焦形成的圖像。紅青(或青紅)視差圖像用紅青(或青紅)互補色立體眼鏡觀看可得到立體效果。雙目立體視差圖像對通過立體軟件合成并加柱面光柵可得到無重影的立體圖像[4]。

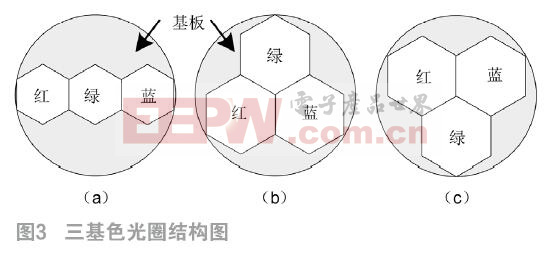

2.2 三基色光圈設計

三基色光圈結構如圖3所示,它是在單反相機物鏡直徑為D的光圈鏡頭內,通過基板設計三個相同的正六邊形子光圈,子光圈排列可以是一字形、品字形(或倒品字形)。將紅、綠、藍三基色濾色片覆蓋于各子光圈上,通過鏡頭前后鏡片組與三基色光圈及相關配件組裝成三基色立體鏡頭[5],鏡頭與相機配用形成三基色立體相機。為確保各視差圖像景深一致,三個子光圈應具有相同的直徑d。

立體拍攝時將該鏡頭與單反相機相聯接,通過單反相機控制一次可拍攝三基色圖像,如圖4所示。三基色圖像可按平面圖像的方式處理、記錄、傳輸、打印或顯示。該圖像用裸眼觀看時,其圖像效果色彩真實、無重影;若用不同的紅綠、紅藍、綠藍基色眼鏡或紅青、綠紫、黃藍互補色眼鏡在相應方位可觀看立體圖像,從而使設備一次性拍攝出可用基色或互補色眼鏡成像所需的多視角圖像。通過觀看效果驗證,以上六組立體眼鏡可以在12個方位觀看到圖像的立體效果。

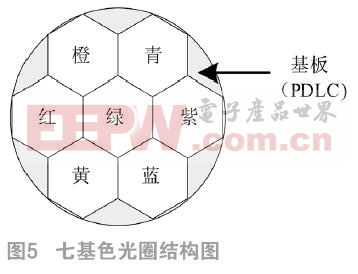

2.3 七基色光圈設計

七基色光圈結構如圖5所示,它是在單反相機物鏡直徑為D的光圈鏡頭內,通過基板設計七個相同正六邊形的子光圈,各子光圈緊密排列成蜂窩結構,各子光圈前分別覆蓋紅、橙、黃、綠、青、藍、紫七基色濾光片[6]。為了保證七個子光圈的大小可調,可采用PDLC(Polymer Dispersed Liquid Crystal)液晶電控調光膜液晶作為立體光圈的基板,工作時由控制電路控制各子光圈的大小,以調節各基色圖像的景深。

立體拍攝時將該鏡頭與單反相機相聯接,通過單反相機控制一次可拍攝七基色圖像。七個子光圈同時打開時,拍攝一幅基色立體圖像,該圖像可直接在顯示終端顯示彩色圖像,用紅青互補色立體眼鏡可觀看到立體感極強的立體圖像。

由于綠基色濾色片覆蓋在中心部位子光圈,子光圈全部打開所拍攝的基色立體圖像,其綠色圖像信息沒有視差,用紅青互補色眼鏡進行分像后,即使視差分離不完全,進入左、右眼的綠色信息不會因視差產生重影,而其它基色信息則存在一定的視差。紅、橙、黃基色圖像信息經紅青互補色眼鏡的紅色濾色片進入人的一眼,青、藍、紫基色圖像信息經紅青互補色眼鏡的青色濾色片進入人的另一眼,經大腦融合形成色彩正常的立體圖像,由此降低了因紅青互補色眼鏡光譜分離不完全而產生的綠色重影,從而提高立體圖像質量。

3 基色立體鏡頭參數選擇

根據以上實現原理,以雙基色和三基色為例,設計出雙基色立體鏡頭和三基色立體鏡頭,如圖6(a)和圖6(b)所示。它是在50mm單反相機鏡頭基礎上來設計實現的,其鏡頭參數見表1。

4 基色立體圖像攝取技術應用

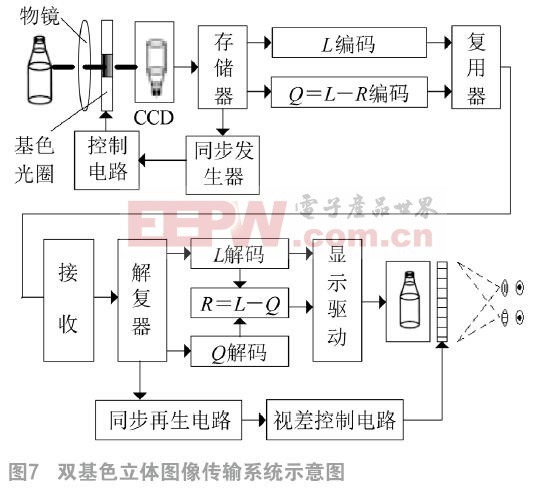

基色立體圖像攝取技術不僅可以用于立體照相技術中,還可用于立體圖像攝像與傳輸系統中。以雙基色立體鏡頭成像原理為例,立體圖像對編解碼方案如圖7所示。在攝像端(發送端)獲得的雙目立體視差圖像對通過左眼圖像(L)編碼和視差圖像Q(Q=L-R)編碼后,與電視系統中的伴音信號和其它輔助信號經復用器后生成立體電視信號,再經調制后通過傳輸通道傳輸出去。

接收端,立體電視機將接收到的立體電視信號解調后,由左眼圖像L與視差圖像Q解碼,還原出右眼圖像(R),還原后的雙目視差圖像L和R經顯示驅動后送到立體顯示屏上顯示[7]。此時,人眼通過配戴立體開關眼鏡便可觀看到圖像的立體效果。若通過裸眼觀看,可以看到和普通平面電視相同的圖像效果,且圖像畫面無重影,從而實現立體電視與平面電視的兼容[8]。

5 結論

綜上所述,單鏡頭基色立體圖像攝取技術的實現方法具多,用于立體照相時只需更換相應的鏡頭,所攝的圖像既能裸眼觀看平面圖像,又可借助立體眼鏡觀看立體圖像。用該技術實現的立體照相設備具有結構簡單、操作方便、圖像質量高和立體感強等特點,具有很好的商用和民用前景。該技術的實現有利于立體照相技術的推廣,同時,該技術還可以用于立體電視信號的攝取與重現系統中,能夠實現立體電視與普通平面電視的兼容,為立體電視的發展提供理論依據。

參考文獻:

[1]隋婧,金偉其.雙目立體視覺技術的實現及其進展[J].電子技術應用,2004(10):4-6.

[2]賈正松,張德忠.單反相機立體攝取鏡頭的研制[J].電視技術,2011,35(22):29-31.

[3]張德忠,賈正松,王志強.無重影立體電視攝像技術的研究[J].電視技術,2008,32(2):75-77.

[4]董永貴,沈立,馮冠平,等.一種基于柱透鏡光柵的計算機輔助彩色立體圖像合成方法[J].光學技術,1999(03):67-69

[5]張德忠,賈正松.三基色立體圖像攝取設備:中國,201020262583.2[P].2011-2-9.

[6]賈正松,張德忠.無重影基色立體圖像攝取設備:中國,201020262548.0[P].2011-3-16.

[7]賈正松,張德忠.無重影立體圖特點與應用[J].電視技術,2011,35(5):62-64.

[8]張德忠,賈正松.無重影立體電視顯示技術的研究[J].電視技術,2009,33(9):35-37.

本文來源于《電子產品世界》2017年第10期第46頁,歡迎您寫論文時引用,并注明出處。

評論