加快設備研發與試驗進程:大唐移動助推5G成功商用

9月22日早間消息,在昨天舉行的“2017中國無線技術與應用大會”上,大唐移動副總工程師蔡月民作了題為“5G技術對產業的需求與挑戰”的主題演講。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/201709/364703.htm蔡月民指出,ITU所定義的eMBB、URLLC、mMTC三大5G應用場景為產業鏈打開了一個全新的應用空間,帶來一次影響深遠的智能化數字經濟革命。

作為移動通信標準化和產業化的中堅力量,大唐在5G研究中啟動早,投入大,具備了對5G多個關鍵特性進行試驗驗證的能力,在產品開發及未來應用方面也取得了突出的成果。

“大唐牽頭多個5G關鍵技術方向的研究與標準化推進工作,在IMT-2020主導的5G技術研發試驗中,大唐已完成無線側所有關鍵場景試驗室和外場技術驗證,同時率先在網絡側平臺采用最新的NFV/SDN技術,遵循最新的標準進行了產品可行性驗證。”蔡月民說。

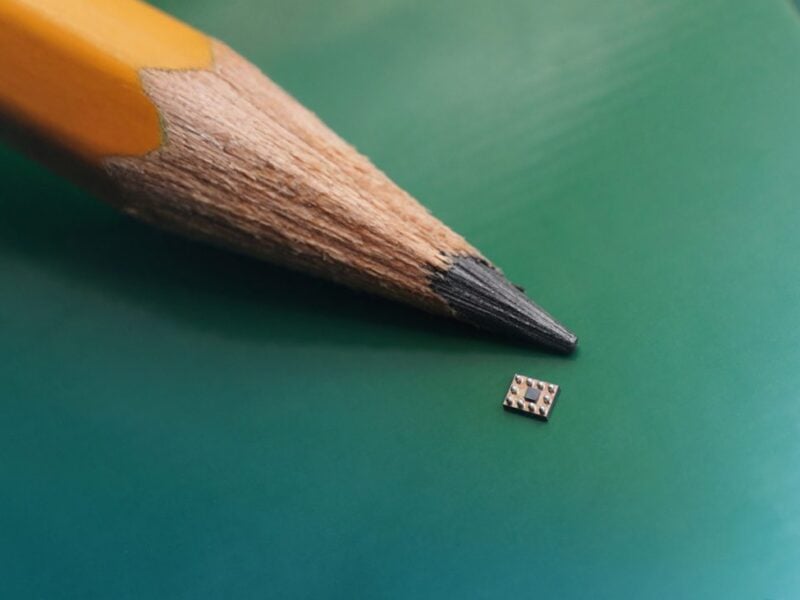

圖為大唐移動副總工程師蔡月民(資料圖片)

新需求

蔡月民認為,作為一種全新的網絡系統架構,5G對于系統設備提出了全新的技術要求。

從網絡側來看,要想滿足ITU所定義的5G愿景,5G網絡必須實現資源可全面調度、能力可全面開放、容量可彈性伸縮、架構可靈活調整等特點。而要實現這些特性,就必須要引入大規模天線、超密集組網、全頻段、靈活頻譜共享等無線技術,以及轉控分離、SDN/NFV、網絡切片等系統架構技術。

在眾多的無線技術創新中,Massive MIMO可以說是首當其沖。作為5G的標志性技術之一,Massive MIMO正在逐漸的在4G現網中得到應用,極大提升了系統容量和用戶體驗。對于Massive MIMO的下一步技術發展,蔡月民認為,主要是解決體積、功耗、散熱等工程技術問題,需要進一步提升集成度,支持更多的通道,滿足不同頻段、帶寬的需求。

從基站架構上來看,5G將會引入CU-DU分離的全新架構,更多協議棧功能位于CU,集中化程度增加。“控制面集中,利于無線資源干擾協調;但增加了CU設備,增加設備間交互復雜度。”蔡月民說。新的基站架構也引起了基站設備形態的變化,隨著SDN/NFV技術的發展,出于軟硬件解耦的考慮,CU向通用服務器平臺發展;但5G吞吐量出現了大幅提升,會消耗大量CPU資源,導致性能、功耗等問題,需要傳輸相關硬件加速。“產業需要繼續努力,提升集成度,解決CU的體積和功耗問題。”

作為下一代移動通信技術,5G變革的不僅僅是無線接入和新空口,對于核心網也是一場革命,將從原來基于網元的架構轉變為基于服務的全新架構。由中國移動牽頭,國內產業鏈積極參與的SBA架構已經成為5G標準。“5G無線網、核心網、傳輸網都將全面功能化和云化,可以根據eMBB、URLLC和mMTC三種不同的業務場景,實現靈活部署。”

新進展

蔡月民表示,作為國資委所屬的大型高科技央企,大唐在5G標準與關鍵技術研發方面一直在不遺余力進行推進。

在新技術方面,大唐在無線技術和網絡技術方面齊頭并進,尤其是在大規模天線陣列、非正交多址、移動邊緣計算等熱點技術上進展順利;在新網絡方面,大唐所倡導的融合、異構、分層網絡也得到了業界廣泛認可。

蔡月民指出,大唐正在加快5G預商用無線設備的開發。在BBU方面,大唐力推小型化預商用BBU,單板100MHz處理能力,支持CU/DU分離;Massive MIMO上,大唐已經推出64通道128天線的產品,支持200MHz帶寬;在密集組網方面,大唐推出了小型化RRU,支持3.5GHz、4.9GHz等5G先發頻段;在毫米波方面,大唐的發力點放到了24.5~27.5GHz上,規劃的產品可以支持1GHz帶寬。

特別是在邊緣計算方面,大唐移動已經推出了相關解決方案,有望近期在現網落地,“5G邊緣計算實現業務驅動的RAN流量就近落地,支持網絡能力開放,智能感知按需分配,對于一些高帶寬、低時延業務有著很好的支撐作用。”

在位于北京懷柔試驗中,大唐測試結果表現優異,其中無線側在大規模天線峰值速率和拉遠距離、單用戶峰值、低功耗大連接性能容量、3.5GHz頻段熱點高容量流量密度等能力方面居于業內領先,同時獨家展示了宏微融合雙鏈接性能;核心網測試進度領先,首家完成服務化架構和邊緣計算所有測試,同時完成了業務流程和網絡切片的大部分測試。

據悉,大唐是國內首家開始研發和測試100M載波帶寬新空口的5G設備廠家,小區容量超過12Gbps,單用戶峰值速率達到2Gbps以上;低功耗大連接可實現千萬級等效用戶連接性能,實現了6倍的容量增益;低時延高可靠場景空口單向時延小于0.5ms。這一系列的數據背后,充分體現了大唐在5G核心技術的全面積累和創新能力。

評論