國產手機之殤:受制于供應鏈

對于這種受制于供應鏈的小米之痛與米粉之痛,錘子科技創始人羅永浩直到做手機兩年之后才深有體會。最初,他對雷軍奉行的搶購策略頗為不屑,認為其是耍猴營銷。但身處供應鏈中的廠商都深知,手機制造是個重資產的行業,毛利極低,風險卻不小。以小米為例,如果不是因為生態布局相對完善,根本實現不了當下這種微利的情況。至于像錘子科技這樣的新廠商,難度就更是可想而知。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/201705/358727.htm2017年5月9日,羅永浩創辦的錘子科技即將推出旗下的第四款手機,據悉,這次羅永浩屯了40-50萬部的現貨,期望一舉改變過去開了發布會卻沒有現貨的歷史。

實際上,作為一家規模較小的手機廠商,錘子科技雖然因創始人的影響力而名聲在外,但回顧過去五年來這家公司的發展史,曾經數次差點跌倒在產能和供應鏈上。

一方面,因為產量不高,導致和供應鏈的議價能力偏弱;另一方面,競爭對手在性價比上的相對優勢明顯,讓用戶體驗相對優秀的Smartisan產品備感壓力。

再往前回溯,魅族與美國高通之間也曾經歷過一場曠日持久的口水戰,同時也把中國品牌的“弱勢”暴露無遺。2015年時,高通向魅族索要5.2億元的專利使用費,一度上告國家知識產權局,甚至要對簿公堂。經過一段時間的喧囂之后,二者最終低調達成和解,但可想而知,魅族一定付出了高昂的代價。

作為國際芯片巨頭,高通擁有著3G、4G的專利,有業內人士曾經計算過,一部售價2000元的手機,高通就要收取65元的專利使用費。而很多廠商為了能夠拿到高通的最新芯片,對于這筆專利費也是敢怒而不敢言。

另一個讓人震驚的數據是,中國市場對高通營收的貢獻已經超過50%,2015年就已經達到了253億美元,高通所收取的專利費甚至比廠商每部手機賺取的利潤還要高。

中國市場已經是全球智能手機生產、消費最大的市場,就連蘋果公司都要看中國市場的臉色。分析師對于蘋果新品的銷量預測,也往往要重點考量中國內地。但與之對照的是,當國產品牌頻頻價格戰之時,卻是在“為他人作嫁衣”,大部分的營收、利潤都流入了這些海外大品牌手里。

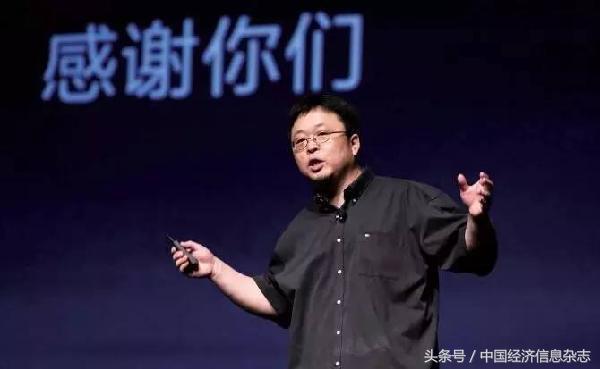

過去羅永浩每次的發布會都是最成功的,沒有之一。但是發布會后卻沒法盡快解決產能的問題。

何以破局?

硬件本身虧本或免費,抑或是在一定銷量的基礎上最終實現微利,已經成為大多數本土互聯網手機、電視制造商的普遍現象。憑借植入App等生態方式賺錢,是以小米等新一代廠商通行的占有市場的方式。小米、樂視、奇虎都屬于這一類,這些廠商所考量的,和傳統制造商截然不同。

但如何破除目前被美國、日韓所把控的核心供應鏈所造成的制造和研發的局限,才是當務之急。

例如,美國高通壟斷了高端芯片和3G、4G技術的專利,三星、LG和JDI等日韓廠商,基本壟斷了全球手機屏幕的供應。一位IT評論人在對《中國經濟信息》分析時稱,以蘋果新款手機擬用的AMOLED屏幕為例,基本都是源自三星。而與此同時,三星自身也是高端智能手機的制造者,在產能供不應求的前提下,勢必會考慮自己以及像蘋果這樣的大供應商。可想而知,國內廠商能獲得的量也就捉襟見肘了。

“一塊屏幕占手機總價的半壁江山”“十個黑科技也比不上驍龍835”“不管你新品發布得多早,都不會有現貨”,上述IT評論人士對《中國經濟信息》記者頗有情緒地做出這些論斷,在他看來,當下這種核心元器件和軟件嚴重依賴國外市場的狀況,至少在2020年之前都難以根本改善。

而對手機制造市場而言,目前仍處在殘酷的軍備競賽之中,誰也不肯在硬件PK中落于下風,均在仰人鼻息,尋求國外供應鏈的大力支持。

業內人士認為,并購或者是一種出路。通過國內大財團、資本的聯合,對擁有專利技術和供應鏈優勢的國際廠商進行并購整合,最終實現在中國市場的落地。在這方面,臺灣鴻海就走在了前列,其通過收購處于困境中的夏普就是一個典型案例,據悉郭臺銘目前正聯合財團試圖收購日本東芝,如果成行,或將改變日韓主導的格局。

解決中國手機制造困局的第二種途徑就是自主創新與研發,這也是最艱難卻又不得不為之的一步,既需要國家戰略予以推進,也需要本土品牌們共同發力。

“目前國產品牌之間的競爭風氣不是很好,同質競爭、惡性競爭普遍存在,這不利于行業的整體發展”,上述接受《中國經濟信息》記者采訪的IT評論人士認為,很多本土品牌的新品都是以其友商為靶子,目光非常短淺,中國制造要想走出去,真正需要PK的是蘋果、三星這樣的大品牌。

但客觀來說,即使是走出去的部分品牌,多數也是在徘徊在國外大品牌所不屑的中低端市場。除了價格之外,我們的本土制造還沒有顯露出更多的差異化和比較優勢。

評論