液流電池取代鋰離子電池?中間還隔著一個石墨烯

日前,美國哈佛大學的研究團隊研發出了一種新型的液流電池。該團隊表示,這種液流電池不僅可用于智能手機領域,還可被用于包括可再生能源在內的新型能源應用領域。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/201702/344105.htm在移動時代,電池技術成為重中之重,甚至可以說沒有電池就沒有移動時代。然而,續航能力薄弱等問題存在于移動設備的電池中,電池技術的突破一直是尖端難題,從而制約了移動時代的進一步發展。所以研究人員一直在探索更加有效的發電能源,以期提升續航能力。

實際上,液流電池并非新技術,早在上世紀60年代就已經出現。與鋰電池相比,液流電池確實有一些優勢。然而,這項技術一直處于研發階段,遲遲未能投入實際應用,其原因就在于自身的局限性。

一、液流電池特性決定優勢,某些方面優于鋰電池

哈佛大學的團隊是由材料與能源科技教授Michael Aziz及化學與材料科學教授Roy Gordon所領導的。他們所研究的新型液流電池基于一種中性PH水溶液中的有機分子進行發電,其安全性與壽命皆優于目前的電池產品。

其實,液流電池領域并不算“荒地”,上世紀60年代,鐵—鉻體系的氧化還原電池就已經出現,可看作是全釩液流電池的前身。經過多年的研發,該技術已經取得了長足的進步,并有望投入商用。與鋰離子電池相比,這種液流電池確實存在優勢。

第一,其規模可大可小,設計靈活。

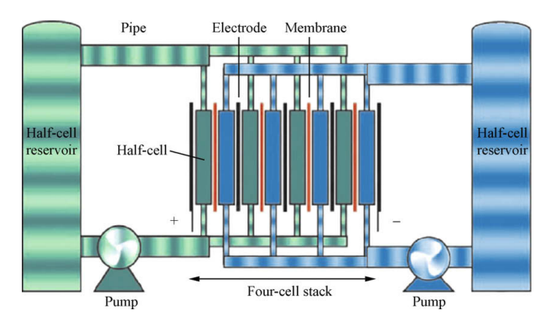

對于儲能系統來說,最重要的因素是電量和功率。通常情況下,釩液流電池可承受的功率取決于電堆大小,而電量的多少則與儲能罐的大小成正比。無論工程項目對儲能系統提出怎樣的要求,設計者都可以靈活地做出相應的設計并且能夠隨時進行調整。

上圖為液流電池結構圖

反觀鋰離子電池,則是將儲能材料涂在集流體表面形成電極,其工藝及性能都是固定的,很難根據具體項目進行調整。兩相對比之下,液流電池的優勢顯而易見。

更重要的是,液流電池具有可擴展性。液流電池不管存儲量如何,結構和控制方法幾乎都一樣,只要將儲能電解液混合均勻,就可以保證SOC(充放電深度)一致。

如想制造同樣規模的鋰電池,則需要堆疊電池數量,同時運用極為復雜的BMS(電池管理系統)來管理每節電池的溫度及SOC。稍有不慎,過充、過放、過熱都會導致電池報廢甚至引發危險,這也是為何智能手機電池有時會發生爆炸的重要原因。

第二,液流電池壽命長。

目前市面上的鋰電池壽命約為1000~5000次。其主要儲能原理是在固態電極上的嵌入和脫嵌,此種方式極易產生裂紋從而使電池壽命終結。

液流電池的充放電機理則是基于化合價的變化,而非普通電池的物理變化,故而使用壽命極長。而且全釩液流電池由于正負極之間隔著離子交換膜,避免了正負電解液因混合而發生交叉感染的可能,相較于其他液流電池壽命更長。

第三,液流電池安全性極高。

正如第一點中所提到的,液流電池的特性使其安全性能得以保障。無起火或爆炸隱患,即使遭遇大電流也不會有什么安全問題。

此外,液流電池能量效率高達75%~80%,啟動速度只需0.02s,且電池部件多為廉價的碳材料,無需貴金屬作催化劑。

目前,全球范圍內生產全釩液流電池的企業主要包括美國UniEnergy Technologies公司、奧地利Gildemeister公司、日本住友電工公司以及中國大連融科儲能技術發展有限公司。

其中,融科儲能公司累計實現全釩液流電池裝機容量超過12MW,占世界總裝機量的40%,而且還擁有世界上第一套實際并網運行的5MW級大型工業儲能裝置。這意味著中國各項指標都處于國際領先水平。

盡管液流電池有如此多的優勢,且有一定規模的生產和應用,但目前并未看到其大規模的投入商用和進入消費級市場,原因在于液流電池自身存在的局限性頗多。

評論