十三年磨一劍!麒麟芯片讓華為更強大

“成功的花,人們只驚羨它現時的明艷麗的。然而當初安的芽,卻灑滿了犧牲的血雨和浸透著奮斗的淚泉。”——冰心先生的這句話,用來形容華為麒麟芯片研發歷程中的艱辛真是再準確不過。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/201701/343340.htm早在2004年10月,華為就專門組建了手機芯片研發隊伍,希望走出對美國芯片的依賴。

但是5年之后,第一款芯片K3V1才被做出來。遺憾的是,由于技術上不夠成熟,K3V1最終沒有走向市場化。所以說,5年的時間,華為沒有取得任何看得見的進展,拿出任何實質性的成果。

直到2012年,華為推出了改進過的移動處理芯片K3V2。雖然這在當時算得上是國產廠商中研發芯片的標桿,但由于采用非主流的GPU,游戲兼容性比較差,發熱問題嚴重,在當時的市場上飽受詬病,更是吐槽不斷。結果可想而知,搭載這款SoC的機型不但沒有獲得預期的市場表現,反而惹得罵聲一片,這其中的苦,只能華為自己體會。

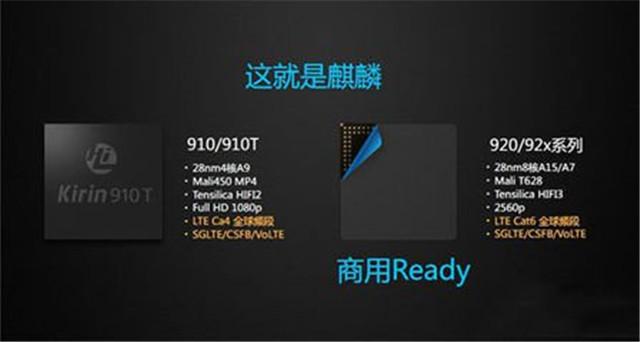

改進思過后,華為繼續在自主芯片之路上邁進。2014年初,麒麟推出910芯片。而在當時,高通和MTK等主流芯片廠商仍在使用LTE Cat4規范,麒麟910卻早已經配備支持LTE Cat6規范的Balong 720多模基帶,并影響手機芯片行業支持LTE Cat6標準。從這個角度上,麒麟已經開始和高通、聯發科拉出了距離。可喜的是,外界開始轉變對于華為芯片的態度,連惠普也首次用上了麒麟SoC,這標志著華為芯片開始成熟。

2014年9月,發布麒麟925 SoC芯片,相較于麒麟920,大核主頻從1.7GHz提升到1.8GHz,并首次集成了命名為“i3”的協處理器。這款芯片用在華為Mate 7和榮耀6 Plus上,創造了華為Mate 7在國產3000價位上高端旗艦的歷史,全球銷量超750萬。

2015年3月,發布麒麟935 SoC芯片。該芯片采用28nm工藝制造,集成自研Balong720基帶,集成音視頻解碼、ISP等組件,集成i3協處理器。而得益于優秀架構帶來的良好功耗控制,海思麒麟935和驍龍810的對決中打了一個翻身仗,聲名鵲起。P8高配版、榮耀7和Mate S上也使用了這款SoC。

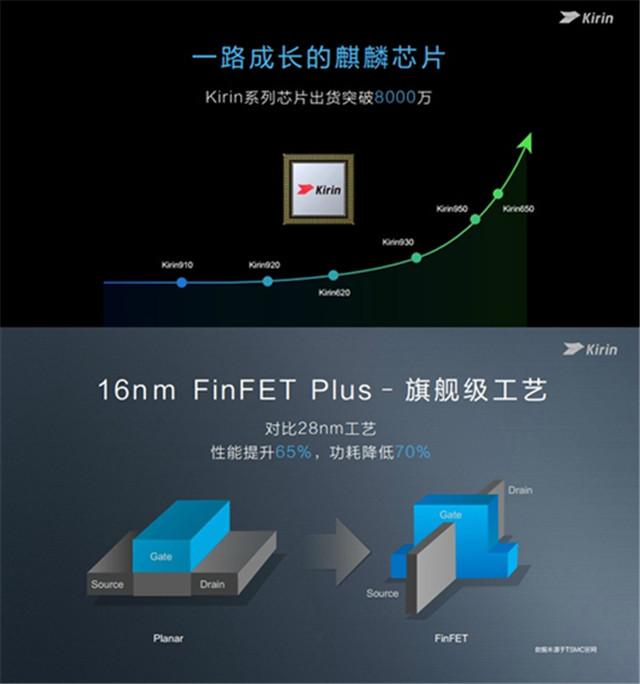

2015年11月,發布麒麟950 SoC芯片。該款芯片采用16nm FinFET Plus工藝制造,集成自研Balong720基帶,首次集成自研雙核14-bit ISP,首次支持LPDDR4內存,集成i5協處理器。憑借性能優勢和工藝優勢,麒麟950贏了高通差不多半年的時間差,搭載這款Soc的Mate 8、榮耀8、榮耀V8也相繼熱賣。

2015年8月20日,麒麟芯片出貨量突破1億顆。而這距離6月12日公布破8000萬僅僅剛過去69天,這69天里日均出貨29萬顆!

2016年1月,發布麒麟960。作為全球首款搭載ARM Cortex-A73 CPU和Mali-G71八核GPU的芯片,麒麟960在性能方面得到了全面優化。相比上一代,麒麟960的CPU性能提升18%,GPU圖形處理性能飆升180%。同時得益于最新UFS 2.1存儲技術的加入,華為Mate 9無論是加載大型3D游戲、還是多應用同時運行,都可以實現極速響。整體性能絲毫不輸同樣定位的驍龍821、三星Exynos8890和蘋果A10,某些方面如通信質量和功耗控制上還更為優秀!

而這一切,距離華為初次涉足移動芯片領域已經過去了13年!

十三年磨一劍!2004年,從華為開始研發手機芯片,到2009年首款芯片商業化的失敗,再到2012年做出K3V2后的再次失敗,直至2014年麒麟手機芯片開始躋身業界主流,這里是十年。而從2014年麒麟910開始到2016年麒麟955,海思麒麟芯片出貨量突破一億顆,這里是三年。

從麒麟935之時落后于高通,到950時代逐漸迎頭趕上、縮小差距,再到首發960之時的平分秋色——這就是華為“狼性”的可怕之處,也是華為的實力所致!

評論