VR交互技術(shù)盤點(diǎn) 3D手勢(shì)識(shí)別不是唯一選擇

進(jìn)入電子科技時(shí)代,交互的重要性愈加凸顯,就好像遙控器之于空調(diào)、鍵盤鼠標(biāo)之于電腦、游戲手柄之于電視游戲等等,缺少了一個(gè)簡(jiǎn)單有效的交互,工具對(duì)于人類也就失去了意義。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/201608/295647.htm一、我們?yōu)槭裁葱枰獮?a class="contentlabel" href="http://www.104case.com/news/listbylabel/label/VR">VR需要找一個(gè)新的交互形式?

與其他科技產(chǎn)品不同,VR體驗(yàn)強(qiáng)調(diào)的是沉浸感,而沉浸感的來(lái)源又是與外界的隔絕而造就的,尤其是視覺(jué)和聽(tīng)覺(jué)的隔絕,使得大腦被欺騙,產(chǎn)生脫離于現(xiàn)實(shí)世界的虛擬沉浸感。這就產(chǎn)生了新的問(wèn)題:看不見(jiàn)自己的身體,尤其是人類交互感知最重要的手和運(yùn)動(dòng)最重要的腳,無(wú)法與虛擬環(huán)境產(chǎn)生交互,在虛擬的世界里變成了一個(gè)看客。

在虛擬現(xiàn)實(shí)興起之初,用戶在新鮮感爆棚的情況下,追求的重點(diǎn)在VR是否能夠營(yíng)造出沉浸感十足的情境,對(duì)于交互的需求相對(duì)并沒(méi)有那么強(qiáng)烈。人類的主觀能動(dòng)性作祟,于是希望去操縱、控制虛擬世界,以尋找到更多的存在感。隨著行業(yè)的不斷發(fā)展,VR對(duì)于用戶新鮮感的下降,用戶開(kāi)始將尋找虛擬世界存在感的需求放在了首位,開(kāi)始追求更深層次的沉浸,希望與虛擬現(xiàn)實(shí)世界產(chǎn)生互動(dòng)。

非常不湊巧的是,大廠優(yōu)先追求的是輸出設(shè)備的高技術(shù)含量,在頭顯這一塊投入的技術(shù)與精力更多。在交互這一塊的研發(fā)相對(duì)滯后,就導(dǎo)致了交互手段缺失情況的出現(xiàn),比如Oculus Rift只能選擇XBox手柄湊數(shù)。

通過(guò)傳統(tǒng)電子設(shè)備的交互方式,比如手柄一類的產(chǎn)品,暫時(shí)解決交互了的問(wèn)題,卻又使得用戶從虛擬世界中被帶出,沉浸感大打折扣。舉個(gè)例子,成熟度相對(duì)較高的三星Gear VR頭顯在視覺(jué)方面的體驗(yàn)不錯(cuò),但操控方式是配置于頭顯右側(cè)的觸摸板,這意味著用戶需要時(shí)刻舉起右手來(lái)操作,這無(wú)形中就破壞了沉浸感受。

在二維屏幕交互中,幾乎所有控制命令都可以抽象為按鍵動(dòng)作。但在虛擬現(xiàn)實(shí)中,用戶希望自然交互,也就是人類在現(xiàn)實(shí)世界里怎么跟外界交互,在虛擬世界里我們也希望按照同樣的方式交互,沉浸感更高,效率高,學(xué)習(xí)成本低。

于是,尋找一種全新的、合適的虛擬現(xiàn)實(shí)交互形式就成為了一件非常有必要的事情。

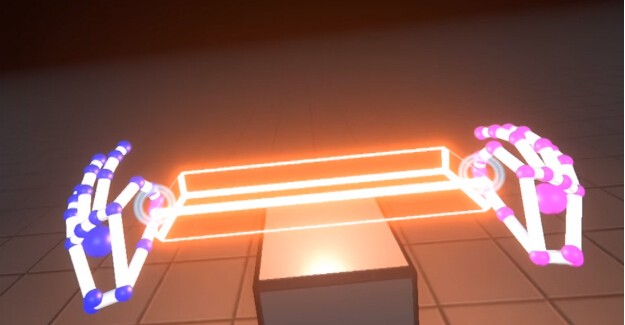

二、為什么手部動(dòng)作識(shí)別在已知的交互形式中最受歡迎?

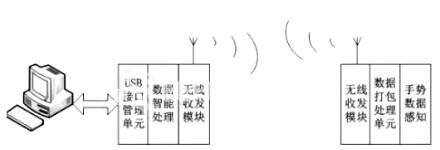

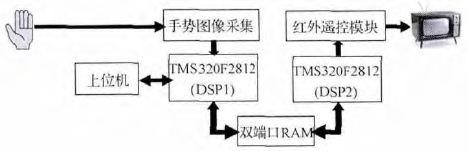

到目前為止,VR領(lǐng)域目前還沒(méi)有一個(gè)成熟的具有普適性的操控交互手段。VR日?qǐng)?bào)大概列舉了目前業(yè)界理論上比較主張的幾種交互形式:用“眼球追蹤”實(shí)現(xiàn)交互、用“動(dòng)作捕捉”實(shí)現(xiàn)交互、用“肌電模擬”實(shí)現(xiàn)交互、用“觸覺(jué)反饋”實(shí)現(xiàn)交互、用“語(yǔ)音”實(shí)現(xiàn)交互、用“手勢(shì)跟蹤”實(shí)現(xiàn)交互、用“傳感器”實(shí)現(xiàn)交互等等。

這些交互形式到目前為止,雖然各自有各自的優(yōu)點(diǎn),但也都存在一定的缺陷。比如眼球追蹤,盡管眾多公司都在研究眼球追蹤技術(shù),但幾乎沒(méi)有一家的解決方案令人滿意,都無(wú)法提供精準(zhǔn)和實(shí)時(shí)的反饋。或如動(dòng)作捕捉,市面上的動(dòng)作捕捉設(shè)備只會(huì)在特定超重度的場(chǎng)景中使用,而且需要用戶花費(fèi)比較長(zhǎng)的時(shí)間穿戴和校準(zhǔn)才能夠使用,而且這種方式的一大痛點(diǎn)是沒(méi)有反饋,用戶很難感覺(jué)到自己的操作是有效的。

又如觸覺(jué)反饋,它無(wú)法適應(yīng)更加廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景,雖然目前三大VR頭顯廠商Oculus、索尼、HTC Vive都不約而同的采用了虛擬現(xiàn)實(shí)手柄作為標(biāo)準(zhǔn)的交互模式,但這只是針對(duì)一些高度特化的游戲類應(yīng)用或輕度的消費(fèi)應(yīng)用,不過(guò)是商家退而求其次的一種妥協(xié)策略,因?yàn)閂R頭顯的早期消費(fèi)者基本是游戲玩家。再比如語(yǔ)音交互,首先機(jī)器對(duì)于人類語(yǔ)言的理解就是一大問(wèn)題,簡(jiǎn)單的語(yǔ)音還好,復(fù)雜的就不行了,而理解之后機(jī)器對(duì)指令能否準(zhǔn)確執(zhí)行又是一大問(wèn)題。

對(duì)于人類來(lái)說(shuō),最自然最有效的的交互方式有兩個(gè)當(dāng)屬動(dòng)作莫屬了,因?yàn)榧幢阏Z(yǔ)言不通,你仍然可以通過(guò)動(dòng)作的比劃與他人進(jìn)行溝通。放在VR里面來(lái)說(shuō),肢體和手勢(shì)動(dòng)作可以用于大部分交互場(chǎng)景,尤其是輕度交互的固定場(chǎng)景還是對(duì)于重度交互的移動(dòng)場(chǎng)景,手勢(shì)的優(yōu)勢(shì)都非常突出。

于是,手部動(dòng)作識(shí)別在已知的交互形式中成為最受歡迎形式。

評(píng)論