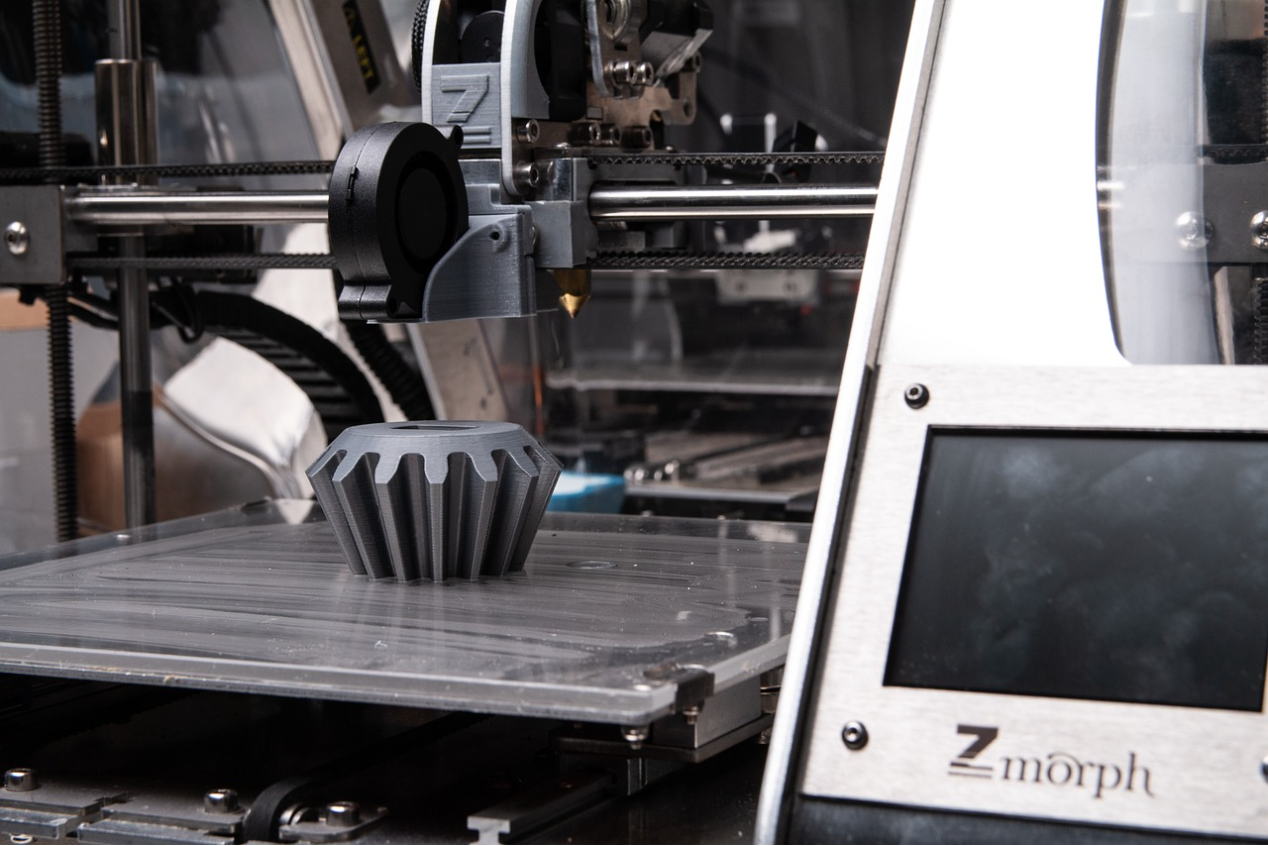

盧秉恒再談3D打印:革命性行業正在崛起!

在應用方面,我國工業級設備裝機量據全世界第四,但金屬打印的商業化設備還主要依靠進口。非金屬工業型打印機,我國60%以上立足國內。小型FDM打印機,太爾時代已批量出口,銷量躋身世界前列。但國產工業級裝備的關鍵器件,如激光器、光學振鏡、動態聚焦鏡、打印頭等主要依靠進口。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/201601/286189.htm工業級3D打印材料的研究剛剛起步,除了個別研發能力強的公司研發了少量材料外,3D打印的材料基本依靠進口。一些公司剛開始研發。

從產業的發展,我們發展的太慢。美國有兩家最大的3D打印公司,今年達到近10億美元的規模。而我們企業基本是校辦企業起家,最多1個多億人民幣產值。而現在進口設備大舉進攻中國市場,金屬打印裝備,國外則實行材料、軟件、設備、工藝一體化捆綁銷售。我們必須研發核心技術與原創技術,打造自己的創新鏈與產業鏈。現在國內已經有若干3D打印公司上市,科技開始與資金結合,這是一個良好的開端。

3D打印從質和量兩方面對國家戰略地位和今后的科技發展都產生重大影響的技術。3D打印技術正處于一個技術的井噴期,產業的起步期,企業的跑馬圈地期。

3D打印的任意性為產品和裝備的創新設計開辟了巨大的空間,為各行業會帶來巨大的效益。我們應該抓緊標準的研究,3D打印的數據標準可能影響到裝備和應用兩個方面,我們必須有話語權。在航空件和高端醫療器械方面,要積極研究面對3D打印個性化制造產品準入的標準,以有利于新技術的應用。要加強基礎研究,發展原創技術,在3D打印的新材料研發,顯著提升打印件的質量和打印效率等方面有創新技術;要建立創新體系,為企業提供核心技術和共性技術;要攻克關鍵核心器件,打造產業鏈;要引導金融資本,助推3D打印企業做大做強,形成若干個具備國際競爭規模的企業。

中國制造2025與協同創新

比較中、德、美三國,德國的工業優勢在于質量過硬、基礎雄厚、工藝嚴謹;美國的優勢在于:社會創新、高科技優勢、集全球資源與精英;而我們中國的重要優勢:一個比較完整的工業體系、內需市場巨大、人力資源豐富。

面對我們存在的階段性差距,需要工業2.0、3.0的補課(質量優先、機器人和高檔數控機床等自動化技術)的同時,發展工業4.0。因此需要追趕與跨越并舉;必須發揮政府科學而有力的調控作用,匯集有限的社會資源,做好協同創新。需要我們揚長避短。

我們巨大的市場需求,必須保護,充分利用,以引導和支持我們的裝備制造。一個領域的需求,就可以帶動一個裝備領域的發展。如航空航天、汽車領域對高檔數控機床的需求。我們如何通過大飛機、兩機專項及軍工技術改造的機遇,拉動我國的機床工業,同時形成高端裝備的雄厚發展基礎?建議項目采購采取信息安全的一票否決制。各項計劃、各個行業的互動協同發展,是我們大國制造應該認真思考的問題。例如許多地區在提機器換人,我們要警惕:切莫洋機器人上崗,中國工人下崗了。在新產品研發時,就開始與國產化制造裝備并行,注意第一罐奶粉效應。在民用領域。培養人民的消費觀:人人為培育民族工業貢獻。

對目前我國的共性技術缺位,需要創新思路,進行國家級創新中心建設。

德國弗朗霍夫研究院是德國工業創新的策源地。開始于1949年。現在建設有67個專業研究所。每個研究所往往建設在大學附近,2-3名具有企業高管經歷的教授領軍,400余人規模,4萬多平方米面積。其經費來源政府資助、項目經費及企業委托各占1/3。保證了代表先進水平和企業需求的研究。德國研究機構持之以恒的研究成就了德國裝備制造的精良。

美國發現他們的基礎研究與產業化技術之間存在鴻溝。于是啟動了制造創新網絡計劃。由NIST牽頭,收集社會建議與組織評審,成熟一個建設一個:已建有增材制造、輕量化、數字化設計制造等制造創新網絡。其機制特點聚集現有資源,快速組建創新鏈,課題實施時的最優資源組合,知識產權協議從研發開始,采取網絡化運行、重視創新工藝與標準的研究等。

我國可以參考兩國路徑,探索適用我國國情及能實現中國制造2025任務的道路。建設一批能協同社會創新資源,為產業提供核心技術與共性技術的創新中心。避免科技資源的浪費和低水平的重復研究。

在產學研協同方面,應該正確理解企業為主體。企業要成為投資研發、應用成果、集成成果的主體。產學研形成長效合作機制,把科研機構、人員與企業創新的積極性調動和發揮出來。

在全社會的協同機制方面,加強科技計劃協同,按技術成熟度,各部委分工協作,各計劃形成接力。

國家科研計劃應以標準、基礎研究為先,重視產業化共性技術,以創新思想、發明專利為評審依據。

在金融與科技、產業的協同方面,改善制造業的資金環境。目前我國制造業產業利潤率低于同期銀行貸款利率,而貸款利率如:臺灣1.92%,美國大約1.5%,但我們貸款利率往往達7-8%,而制造企業的純利潤一般低于我國的貸款利率。要改善中國制造業發展的資金環境,如何引導金融資金更多更快地流向實體經濟、流向有潛力的先進制造業,加強資金對創新的支持力度,讓創新力量及時得到資金支持,是中國制造2025能否順利實施的重要關鍵問題。

在人才協同方面,建立正確的學科評估標準,引導創新與工程能力培養。倡導科研人員的論文更多地寫在產品上,寫在裝備上。中國制造2025還需要培養一批工業4.0時代的企業家和科技領軍人,既精通制造工藝,又具有互聯網思維,能充分利用社會創新資源。創新型社會還需要一大批創客、極客,需要馬斯克式的人物,有濃厚的科學興趣和強烈的創新欲。

評論