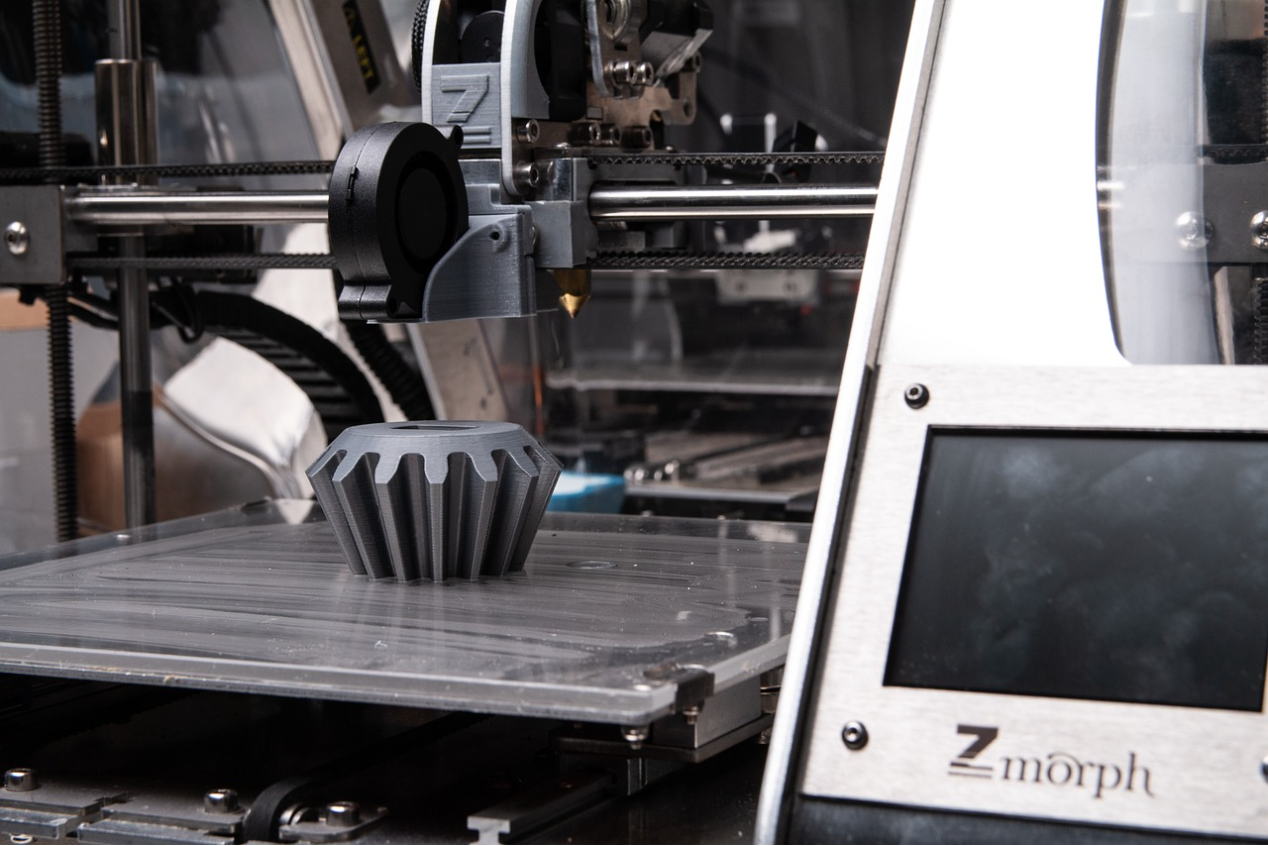

盧秉恒再談3D打印:革命性行業(yè)正在崛起!

近兩年,3D打印顯現(xiàn)出顛覆性變革。如GE公司做的飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)的噴嘴,把20個(gè)零件做成了一個(gè)零件,成本材料大幅度的減少,還節(jié)省燃油15%。這是一代發(fā)動(dòng)機(jī)的概念,每開發(fā)一代發(fā)動(dòng)機(jī)要上億歐元,一個(gè)噴嘴就解決了。美國(guó)3D打印的概念飛機(jī),重量可以減輕65%。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/201601/286189.htm

7、 引領(lǐng)生產(chǎn)模式變革:3D打印可能成為可穿戴電子、家居用品、文化產(chǎn)業(yè)、服裝設(shè)計(jì)等行業(yè)的個(gè)性化定制生產(chǎn)模式。一些專家認(rèn)為,3D打印等數(shù)字化設(shè)計(jì)制造將引領(lǐng)生產(chǎn)從大批量制造走向個(gè)性化定制的第三次工工業(yè)革命。

3D打印已經(jīng)成為創(chuàng)客最歡迎的工具,將有力促進(jìn)大眾創(chuàng)新,萬眾創(chuàng)業(yè)。GE公司在網(wǎng)上發(fā)布了一條消息,挑戰(zhàn)3D打印,將飛機(jī)的一個(gè)零部件讓創(chuàng)客設(shè)計(jì)。第一名只用了原始結(jié)構(gòu)的1/6的重量就完成了全部測(cè)試,而設(shè)計(jì)者是19歲的年輕人。3D打印展現(xiàn)了全民創(chuàng)新的通途。互聯(lián)網(wǎng)+3D打印的制造模式:收集大眾的個(gè)性化需求,由創(chuàng)客完成設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)方案由3D打印件進(jìn)行驗(yàn)證;再由虛擬制造組織生產(chǎn),由物聯(lián)網(wǎng)來配送。美國(guó)眾創(chuàng)公司,15000名訪客、6000名創(chuàng)客。亞馬遜利用網(wǎng)絡(luò)銷售3D打印商品,營(yíng)業(yè)額已達(dá)數(shù)十億美元,利潤(rùn)30%。所以互聯(lián)網(wǎng)+3D打印=萬眾創(chuàng)新、萬家創(chuàng)業(yè)的最佳技術(shù)途徑。

8、 創(chuàng)材:3D打印制造出了耐溫3315℃的高溫合金,用于龍飛船2號(hào),大幅度增強(qiáng)了飛船推力。利用3D打印高能束的集中能量,以3D打印設(shè)備作為材料基因組計(jì)劃的研制驗(yàn)證平臺(tái),可以開發(fā)出超高強(qiáng)度、超高韌性、超高耐溫、超高耐磨的各種優(yōu)秀材料,增材制造變成為創(chuàng)材技術(shù)。

9、 創(chuàng)生:應(yīng)用于組織支架制造、細(xì)胞打印等技術(shù),實(shí)現(xiàn)生物活性器官的制造,一定意義上的創(chuàng)造生命。為生命科學(xué)研究和人類健康服務(wù)。

10、 目前,3D打印的技術(shù)尚有待深入廣泛研究發(fā)展,其應(yīng)用還很有限,但其創(chuàng)造的價(jià)值高,利潤(rùn)空間大。隨著研發(fā)的深入,工業(yè)應(yīng)用的不斷擴(kuò)大,其創(chuàng)造的價(jià)值越來越高。不久的將來,不僅在制造概念上,減材、等材、增材三足鼎立,從創(chuàng)造的價(jià)值上,也必將走上三分天下。

3D打印技術(shù)的發(fā)展?fàn)顩r

上述3D打印的優(yōu)勢(shì)的1-5條,目前已經(jīng)進(jìn)入應(yīng)用,當(dāng)然還需要更深入的研究,建立各類標(biāo)準(zhǔn),使其能更廣泛地應(yīng)用,發(fā)揮更大的效益。

如在汽車零配件、輕工產(chǎn)品、家電等產(chǎn)品開發(fā)中降低產(chǎn)品開發(fā)周期與費(fèi)用一半以上;在個(gè)性化醫(yī)療方面,在骨替代物制造、牙科整形與修補(bǔ)等方面已經(jīng)有初步應(yīng)用,效果顯著;在航空航天產(chǎn)品研發(fā)中,可以制造與鍛件性能媲美的大型構(gòu)件;小型FDM桌面機(jī)已經(jīng)應(yīng)用于教學(xué)培訓(xùn)、創(chuàng)意設(shè)計(jì)等方面,形成了全球銷量最大的3D打印設(shè)備;大型FDM設(shè)備在提高質(zhì)量與效率的同時(shí),已經(jīng)開始成為復(fù)合材料汽車車身、無人機(jī)等大型產(chǎn)品的開發(fā)乃至小批量生產(chǎn)的工具等等,這些技術(shù)正在成為改造傳統(tǒng)行業(yè)和創(chuàng)造新型企業(yè)的重要工具和方向。目前已可以開展推廣應(yīng)用,但仍需工程驗(yàn)證、一些針對(duì)性的研發(fā)與系統(tǒng)集成。

上述的第6-7項(xiàng),是我們現(xiàn)在和將來都要持續(xù)、深入研究的重要方向。在今后的5-15年中,將會(huì)帶來重要效益。在引起制造業(yè)逐漸量變的同時(shí),在走向一半的產(chǎn)品將成為個(gè)性定制化生產(chǎn)的生產(chǎn)模式變革中,帶來顛覆性變化。

上述的等8-9兩項(xiàng),創(chuàng)材與創(chuàng)生,無疑是將要為材料科學(xué)和技術(shù)、生命科學(xué)和醫(yī)療技術(shù)、為制造業(yè)帶來巨大顛覆性變革。我們現(xiàn)在就需要布局,爭(zhēng)取搶占這一戰(zhàn)略性高地。

第10項(xiàng),從概念上與等材、減材制造的三分天下,走向效益的三足鼎立,是隨著上述各項(xiàng)研究與應(yīng)用的不斷發(fā)展而實(shí)現(xiàn)的。

3D的科研方面,我國(guó)的研究起步并不晚,90年代初期,清華大學(xué)、西安交通大學(xué)、華中科技大學(xué)就開始了研究,九五期間,已經(jīng)基本掌握了當(dāng)時(shí)的幾種主流技術(shù),如SLA、SLS、LOM、FDM技術(shù),掌握了其制造工藝和軟硬件控制技術(shù),開發(fā)了這些技術(shù)裝備,開展了推廣應(yīng)用。西安交通大學(xué)還把SLA激光成型技術(shù)與開發(fā)的數(shù)字化建模、軟模具及快速模具等技術(shù)集成,成為產(chǎn)品快速開發(fā)系統(tǒng)技術(shù),在珠三角、長(zhǎng)三角及全國(guó)推廣應(yīng)用,10多年來,在全國(guó)各地幫助建設(shè)了50多個(gè)示范中心。使機(jī)電、汽車零部件、輕工等產(chǎn)品的開發(fā)周期與費(fèi)用降為傳統(tǒng)技術(shù)的1/3-1/5。

90年代末,北京航空航天大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)等單位開始了金屬材料增材制造研究,可以制造與鍛件性能媲美的大型構(gòu)件。目前我國(guó)依靠自己開發(fā)的大型金屬3D打印設(shè)備,在飛機(jī)大型承力件應(yīng)用方面目前處于國(guó)際領(lǐng)先。在軍機(jī)、大飛機(jī)研發(fā)中,充當(dāng)了急救隊(duì)的作用,鈦合金大型結(jié)構(gòu)件已經(jīng)率先應(yīng)用于飛機(jī)起落架及C919的研發(fā)中。在應(yīng)用3D打印技術(shù)制造個(gè)性化鈦合金骨植入方面,西安交通大學(xué)在2000年就完成了首例臨床,2011年比國(guó)際2012年的報(bào)道早11年。最近,我國(guó)首創(chuàng)了利用導(dǎo)航模板實(shí)現(xiàn)癌癥的靶向治療,避免了放療玉石俱焚的副作用,初步實(shí)驗(yàn),效果良好,是一重大創(chuàng)新。

目前,中國(guó)在3D打印方面的研究方面處于國(guó)際前列,如論文和申請(qǐng)專利的數(shù)量處于世界第二。

評(píng)論