光致發(fā)光技術(shù)在檢測(cè)晶體Si太陽(yáng)電池缺陷的應(yīng)用

2 結(jié)果與分析

2.1 原材料原因

單晶Si由于本身內(nèi)部長(zhǎng)程有序的晶格結(jié)構(gòu),其電池效率明顯高于多晶Si電池,是Si基高效太陽(yáng)電池的首選材料。然而,單晶Si內(nèi)部雜質(zhì)和晶體缺陷的存在會(huì)影響太陽(yáng)電池的效率,比如:B-O復(fù)合體的存在會(huì)導(dǎo)致單晶電池的光致衰減;內(nèi)部金屬雜質(zhì)和晶體缺陷(位錯(cuò)等)的存在會(huì)成為少數(shù)載流子的復(fù)合中心,影響其少子壽命。圖2為高效率電池光致發(fā)光圖像,發(fā)現(xiàn)除電池柵線外圖像灰度均勻。

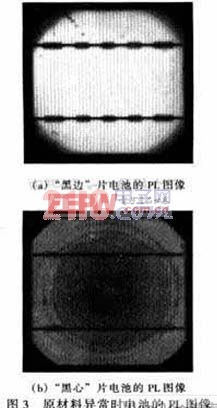

圖3為Si片原材料存在嚴(yán)重缺陷的電池PL圖片,分別俗稱“黑邊”和“黑心”片,PL圖像中的黑心和黑邊是反映在光照條件下該部分發(fā)出的1 150 nm的紅外光強(qiáng)度較其他部分弱,說(shuō)明該處有影響電子和空穴的輻射復(fù)合的因素存在。對(duì)于直拉單晶Si,拉棒系統(tǒng)中的熱量傳輸過(guò)程對(duì)晶體缺陷的形成與生長(zhǎng)起著決定性的作用。提高晶體的溫度梯度,能提高晶體的生長(zhǎng)速率,但過(guò)大的熱應(yīng)力極易產(chǎn)生位錯(cuò)。在圖3(b)中甚至可以很清楚地看到旋渦缺陷,旋渦缺陷是點(diǎn)缺陷的*,產(chǎn)生于晶體生長(zhǎng)時(shí),微觀生長(zhǎng)速率受熱起伏而產(chǎn)生的周期性變化造成雜質(zhì)有效分凝系數(shù)起伏造成的。旋渦缺陷典型位錯(cuò)密度為106~107cm-3,遠(yuǎn)高于太陽(yáng)能級(jí)單晶Si片所要求的缺陷密度(小于3 000 cm-3)。

原材料缺陷勢(shì)必導(dǎo)致Si襯底非平衡少數(shù)載流子濃度降低,造成擴(kuò)散結(jié)面不平整,p-n結(jié)反向電流變大,從而影響太陽(yáng)電池效率。

2.2 擴(kuò)散工藝

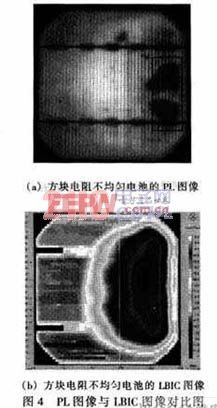

擴(kuò)散是制備晶體Si太陽(yáng)電池的關(guān)鍵工藝步驟,其直接決定著電池的光電轉(zhuǎn)換效率。擴(kuò)散的要求是獲得適合于太陽(yáng)電池p-n結(jié)需要的結(jié)深和擴(kuò)散層的方塊電阻,當(dāng)p-n結(jié)較淺時(shí),電池短波響應(yīng)好,但同時(shí)淺結(jié)會(huì)引起串聯(lián)電阻增加。結(jié)深過(guò)深,死層比較明顯,高擴(kuò)散濃度會(huì)引起重?fù)诫s效應(yīng),使電池開(kāi)路電壓和短路電流均下降。在利用絲網(wǎng)印刷制電極的電池制作中,考慮到各個(gè)因素,太陽(yáng)電池的結(jié)深一般控制在0.3~0.5μm,方塊電阻在40~50Ω/□,選擇的熱擴(kuò)散方法為液態(tài)源擴(kuò)散法。Si片單片方塊電阻的均勻性是衡量高溫?cái)U(kuò)散效果的重要指標(biāo)。方塊電阻均勻性的提高使得電池的p-n結(jié)平整性變好,能夠提高光生載流子的收集概率,增加短路電流,進(jìn)而提高電池的轉(zhuǎn)換效率。

圖4(a)PL圖像右側(cè)出現(xiàn)陰影,還可以看到清晰手指印(方框處),說(shuō)明生產(chǎn)過(guò)程存在工藝污染現(xiàn)象。該電池片的光生誘導(dǎo)電流測(cè)試圖如圖4(b),可以看到與PL圖像對(duì)應(yīng)處的誘導(dǎo)電流很低,也驗(yàn)證了電池對(duì)應(yīng)區(qū)域存在載流子的強(qiáng)復(fù)合中心。利用硝酸溶液將電池電極腐蝕掉,通過(guò)四探針測(cè)試儀測(cè)量方塊電阻,發(fā)現(xiàn)右側(cè)方塊電阻很大,擴(kuò)散嚴(yán)重不均勻。

評(píng)論