單點自適應控制的配時方法研究

2.2 交通量的檢測方法

信號配時的準確度與交通量的測量方法也有很大關系。目前常用的交通流根據檢測器設置位置的不同,分為流向流量檢測器和斷面流量檢測器。

(1)流向流量檢測

將檢測器設置在路口行進導向車道內,即可檢測到流向流量和車道時間占有率,以占有率確定車道是否已經飽和。流向流量可用于確定車道負荷度,這是調整信號配時的依據,如SCATS系統的檢測器設置方法。

但是這樣設置檢測器會導致紅燈期等待綠信的排隊車輛很快就把檢測器壓住,使之無法檢測到后面到達的車輛,使實測的交通量只是反映消散的交通量,而不是到達的交通量。消散交通量是配時方案的結果,再根據這個結果計算,顯然無法適應交通流增長期的情況。尤其在飽和期,到達交通量遠大于消散交通量,如果按近距離檢測器的實測數據進行信號配時又不做任何補償,則上游路段很快就會陷入交通阻滯狀態。

(2)斷面流量檢測

將檢測器設置在路段、匝道以及進出口,可檢測到斷面流量和路段時間占有率。經過處理可以得到路段車頭時距,這是評價道路交通密度的指標。如SCOOT系統采用的檢測器設置就類似這種方法,但這樣做往往距離太遠,通信不便,使設備造價升高,對路段中途一些加入或消散的車輛把握不住。

3 實用而有效的自適應配時方法

3.1 單點自適應配時檢測器測量方法

針對常用的兩種檢測器測量方法存在的缺陷,本文采用了兩種檢測器混合使用對交通流量進行檢測。具體設置過程如下:

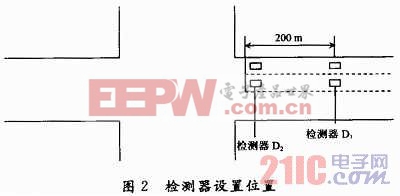

首先,每車道設置兩個檢測器,其位置如圖2所示。設置的檢測器越多,測量的交通流數據就越準確,信號配時的準確度越高。若要提高信號配時的準確度,可在檢測器D1下游繼續添加檢測器。本文引用地址:http://www.104case.com/article/161993.htm

其次,為了避免交通擁堵時排隊過長而影響交通流量的檢測,將檢測器D1設置在距離停車線大約200 m處。之所以選擇200 m作為檢測器D1的設置點,是根據筆者對福州福廈路與二環路交叉口以及步行街交叉口等福州交通繁忙地段進行實地測量得到的結果,所測路口中最長信號周期為180 s,最大綠信時間為40 s左右,紅燈約為140 s。紅燈期間單個車道的最長排隊長度為30輛左右(不考慮交通堵塞時紅燈的排隊長度),即紅燈期排隊距離=30×6 m=180 m,因此檢測器D1的位置應大于200 m,本文取200 m。

檢測器D1的主要功能是實時檢測當時交叉口流量,實時檢測當時排隊長度,以及實時檢測車輛擁擠程度(可利用受阻車隊的占有率來衡量)。

最后,在交叉口停車線前設置檢測器D2,而檢測器D2主要是用于檢測綠信時間內交叉口流量消散情況(即用于測量綠信開始到紅燈開始期間通過停車線的交通流量)。

本文提出的檢測器測量數據均以一個信號周期為單位進行檢測,然后根據周期內測量到的數據進行修正處理,使排隊車輛和緊跟其后的飽和車流盡量在一個周期內通過,以減少車輛滯留。利用流入車輛(檢測器D1檢測到的交通流量)與流出車輛(檢測器D2的交通流量)的差值來判斷交叉口車輛的滯留情況,并作為過飽和期間交通量補償的依據,以及信號配時優化的重要參數。

評論