基于SAEJ1939的混合動力客車ABS控制系統

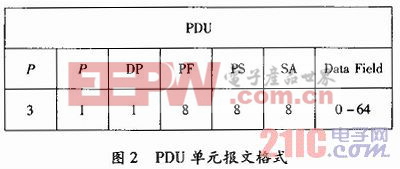

J1939協議是通過PDU實施和封裝。PDU由優先級P、保留位R、數據頁DP、PDU格式PF、特定PDU目標地址PS、源地址SA和數據域DATA共7部分組成,它對應于CAN協議擴展幀的29位識別碼加數據場。其中,優先級P占3位,數值越小,優先級越高。R為保留位,為擴展使用。DP為數據頁,同樣為控制使用。協議數據單元格式(PDU Format)PF為一個8位數據,表明了協議數據單元的格式,并且為部分或完全的參數群提供標志,該數據在參數群中還被用來標注CAN的數據域。特定協議數據單元(PDU Specific)PS為一個8位數據,其具有數據協議單元格式的確定值。該數據在參數群中也被用來標注CAN數據幀的數據域DA,還可能是群控制信息GE。該數據在參數群中也被用來標注CAN數據幀的數據域。源地址(Source Adress,SA)用來表示消息來源的8位數據域。源地址域中保留了發出消息的控制單元的地址。PDU單元報文格式如圖2所示。本文引用地址:http://www.104case.com/article/155266.htm

J1939協議通訊的核心是負責數據傳輸的傳輸協議。數據的拆分和打包重組。一個J1939的報文單元有8 Byte的數據場,因此,一次只能傳輸8 Byte的數據。如果要發送的數據超過8 Byte,則要拆分成小的數據包,每個數據包只有8 Byte的數據,分批發送。數據場的第1 Byte從1開始作為報文的序號,后面的7 Byte用來存放數據。報文被接受后,按照序號重新組合成原來的數據。連接管理主要對節點之間連接的建立和關閉、數據的傳輸進行管理。其中定義了5種幀結構:發送請求幀、發送清除幀、結束應答幀、連接失敗幀,以及用來全局接受的廣播幀。節點之間通過一個節點向目的地址發送一個請求幀而建立連接。在接受到發送請求幀以后,節點如果有足夠的空間來接受數據并數據有效,則發送清除幀,開始數據的傳送。如果存儲空間不夠或數據無效,則發送連接失敗幀,關閉連接。如果數據接受全部完成,則節點發送一個結束應答幀,關閉連接。

2.3 HEV車輛數據共享模式

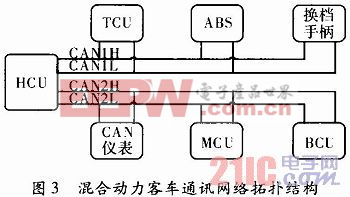

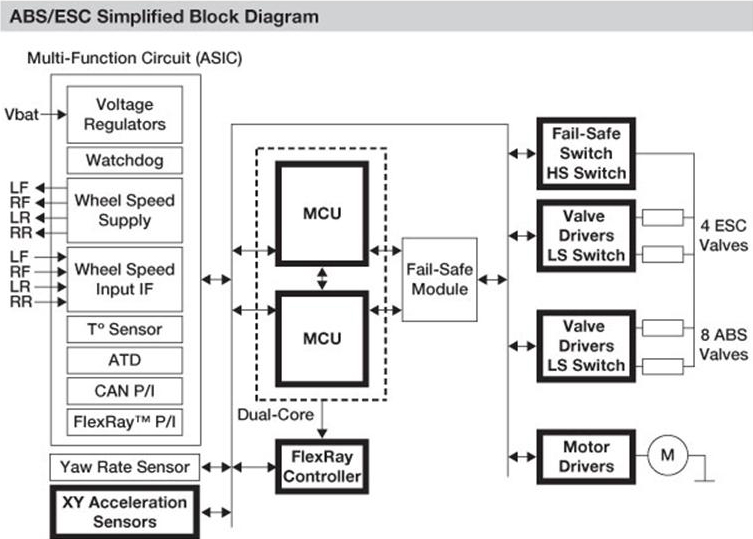

圖3為HEV混合動力客車通訊網絡拓撲結構,其中,HCU為整車控制器,TCU為電機控制器,ABS為剎車防抱死系統控制器,BCU為電池控制器。在此混合動力客車CAN總線拓撲網絡通訊系統中采用雙總線結構,各個控制器分別掛接在兩條CANL和CANH上,其總線的通訊速率均為250 kbit·s-1。整車控制器起到網關的作用,各個控制器時刻都向整車控制器HCU報告當前狀態或HCU向各個控制器轉發控制命令。同時在此總線上,各個控制器可以從總線上實時接收或發送報文信息,從而實現了對報文信息的共享。

3 ABS控制系統實現

設計的混合動力ABS控制系統是依據混合動力汽車制動力控制系統的需求分析和控制策略,所發送和接收的報文都符合SAE J1939標準。信息報文是CAN通訊的主要手段。SAE1939標準規定CAN通信的報文只能采用數據幀格式,而不允許采用遠程幀,其遠程幀請求功能通過SAE J1939標準的參數實現。SAEJ1939/71子標準中對參數和參數組進行了具體說明。

為共享控制混合動力系統的參數和由ABS系統投入時,能和其他控制器協調工作,需要用到SAEJ1939標準的參數和參數組,并在其控制系統中的應用進行說明。

(1)ABS系統自檢信息參數組。該參數組主要是在系統上電的情況下,ABS系統ECU完成對自身各個部件的自檢后發送信息以說明系統是否正常。如果ABS系統正常,則HCU通知駕駛員,系統正常,可以投入運行。如果ABS系統不正常,HCU不投人工作并以通知駕駛員。其報文格式如表1所示。

(2)EBC1制動控制參數組。該參數組主要是ABS控制器系統向整車控制器HCU發送控制信息,以通知HCU車輛處于的制動強度以及ABS是否處于監控狀態或處于調節狀態。如果車輛的減速度值沒有激活ABS使之處于調節狀態,則ABS控制系統通知HCU,電機可以參與制動,回收能量。如果此時減速度值較大,車輛處于強度制動,則ABS控制器通知HCU解除電機制動,制動過程由ABS系統來調節,報文格式如表2所示。

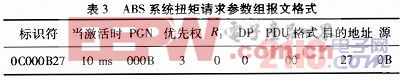

(3)ABS系統扭矩請求參數組。該參數組用來傳輸電機狀態參數和HCU所計算的電機制動力矩的大小。如果電機處于正常工作狀態,則根據控制要求,電機可以參與低強度或中強度制動。如果電機失效,則此時的制動可以由系統的補氣閥提供制動力矩。其報文格式如表3所示。

4 結束語

SAE J1939通訊協議是目前汽車電子控制領域最全面的通訊協議,了解并掌握這個協議對于開發我國自主汽車電子控制協議具有幫助。目前國內眾多科研機構已開展了基于J1939協議的混合動力汽車許多研究,并且部分廠家已經試制出了混合動力產品,但都沒有量產。而混合動力ABS制動力控制與能量回收仍處于研發階段,此項研究將進一步推動混合動力汽車的發展。

評論