業內人士展望諾獎后量子點在顯示領域的未來

本文作者1:李良,澳門科技大學材料科學與工程系教授

本文作者2:鄭為霖,香港城市大學材料科學與工程系博士后

本文作者3:孔龍,上海交通大學環境科學與工程學院副研究員

圖丨本文作者,從左至右分別為:澳門科技大學材料科學與工程系教授李良;香港城市大學材料科學與工程系博士后鄭為霖;上海交通大學環境科學與工程學院副研究員孔龍(來源:該團隊)

圖丨本文作者,從左至右分別為:澳門科技大學材料科學與工程系教授李良;香港城市大學材料科學與工程系博士后鄭為霖;上海交通大學環境科學與工程學院副研究員孔龍(來源:該團隊)2023 年諾貝爾化學獎于本周三揭曉,授予美國麻省理工學院教授蒙吉·G·巴文迪(Moungi G. Bawendi)、美國哥倫比亞大學教授路易斯·E·布魯斯 (Louis E. Brus)和美國納米晶體科技公司科學家阿列克謝·伊基莫夫(Alexey I. Ekimov),以表彰他們在量子點的發現與發展方面的貢獻,架起了真實世界與“量子世界”的橋梁。

(來源:諾獎官網)

(來源:諾獎官網)量子力學的基本原理是物體可以表現出波粒二象性。對于電子來說也是如此:與其他類型的波一樣,它們的頻率與其發出的光顏色有關。自 20 世紀 30 年代以來,科學家們就知道,將原子壓縮到足夠小的“容器”中可以提高電子的頻率,并改變材料吸收或****光的波長。該容器是一種晶體,被稱為量子點,因為它會觸發量子力學理論上的“波狀”行為[1]。

但這種想法仍然停留在理論上,因為科學家們不知如何將材料擠壓到量子效應發揮作用的程度。20 世紀 70 年代,伊基莫夫開始研究如何通過加熱時間調控有色玻璃的色調,他發現加熱時,玻璃內部會形成氯化銅晶體,晶體越小,玻璃看起來就越藍。

幾乎同一時代,布魯斯在溶液中合成出硫化鎘晶體,并發現硫化鎘晶體具備尺寸依賴性的量子效應。這是對量子效應的首次觀察,據此可知量子效應取決于尺寸,而不是材料的元素組成。憑借著對量子點的發現,伊基莫夫與布魯斯榮膺此次諾貝爾化學獎。

盡管發現量子點,科學家們仍需弄清楚如何控制這種效應,以將其應用于現實世界。于是,在 20 世紀 90 年代,巴文迪發明了一種巧妙的化學方法,在溶液中精確控制量子點的尺寸和表面,合成出具有卓越光學性能的量子點。這一突破徹底讓量子點走進現實世界,使量子點在發光顯示,能源,生物醫學等諸諸多領域的應用成為了可能。為此,巴文迪榮膺此次諾貝爾化學獎。

量子點的合成難題

量子點(quantum dot)是將激子束縛在空間三個維度方向上的半導體納米結構,且三個維度上的尺寸都不大于其對應的半導體材料的激子玻爾半徑的兩倍,其納米尺寸常在 2-20nm 之間。量子點的****光譜可以通過改變其尺寸大小來控制,調整量子點的尺寸可以使其****光譜覆蓋整個可見光范圍,如下圖所示[2]。

然而,由于量子點尺寸極小,在合成上面臨著巨大的難題,集中體現在極難精確合成單分散且尺寸均一的量子點,同時合成的量子點表面時常出現不飽和鍵,缺陷以及雜質,這兩大難題極大的影響了量子點的物化性能,阻礙了量子點的后期應用研究。1993 年巴文迪提出了一種生產高質量 CdE(E = S、Se、Te)半導體量子點的“金屬有機物-配位溶劑-高溫”簡單路線[3]。該方法是膠體化學法合成量子點的里程碑式工作,基于熱配位溶劑注入來熱解有機金屬試劑,這提供了動力學上離散成核的可能并允許宏觀數量的量子點納米微晶的受控生長。

隨后,芝加哥大學瑪格麗特·A·海因斯(Margaret A. Hines)博士構建了 CdSe/ZnS 核殼結構量子點,有效鈍化了量子點表面的缺陷,極大的提升了量子點的光學性能[4],核殼結構也成為了后期合成量子點鈍化表面缺陷及調光的常規手段。由于當時巴文迪提出的合成路線使用了高毒性、具有爆炸性的原料——二甲基鎘,不利于大規模推廣。因此,時年在阿肯色大學化學系工作的彭笑剛教授深入研究了 Cd 系量子點的反應機理,并提出以穩定易得的氧化物或羧酸鹽為前體,開發出基于安全無毒的非配位溶劑的“綠色”合成路線[5-6],此合成路線使得量子點的合成逐漸走出實驗室,并在工業界得到廣泛推廣。受先驅們的鼓舞,后續科學工作者對量子點的生長機理、核殼結構工程和表面配體化學等基礎科學問題進行了廣泛深入地探索。這些基礎研究的進展使得高質量的量子點從 II-IV 族 CdSe 量子點逐步擴大到其它種類半導體化合物,如 PbS 量子點、InP 量子點、CuInS2 量子點等。

圖丨量子點隨尺寸變化所展現的不同波長發光[2](來源:Journal of the American Chemical Society)

圖丨量子點隨尺寸變化所展現的不同波長發光[2](來源:Journal of the American Chemical Society)

量子點在顯示領域的應用

量子點具有量子產率高、熒光****峰窄、顆粒小無散射損失和光譜可調等優異的光電性能,作為理想的發光材料是世界各國在高色域、柔性和大面積顯示等領域競爭最激烈的新型材料之一。

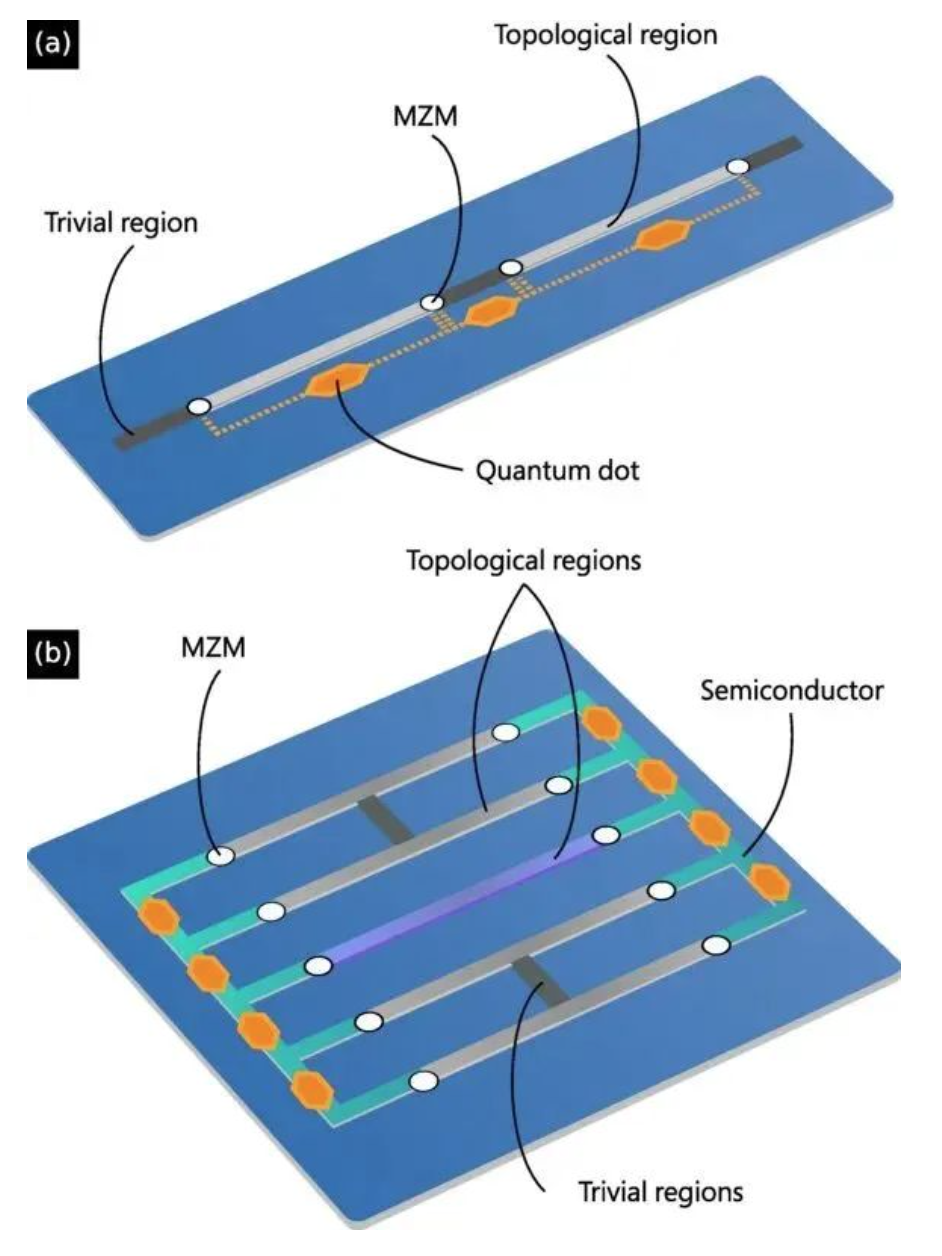

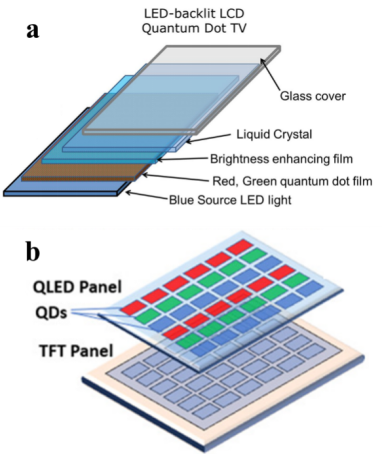

量子點顯示以高清晰度、高動態范圍和逼真的顏色正掀起下一代分辨率革命,展示出在顯示領域極大的商業應用前景。目前市場應用的量子點顯示技術仍以傳統背光顯示(Liquid Crystal Display,LCD)與新型量子點材料的融合方式為主(下圖 2a),無法解決 LCD 技術固有的漏光、對比度低、可視角度差等問題。反觀量子點主動顯示技術(下圖 2b)—量子點電致發光器件(Quantum Dot Light Emitting Diodes,QLED)響應速度快、視角廣、功耗低、輕薄,且色純度更高,色域更廣,成為了顯示領域最具潛力的技術之一。

當前,QLED 顯示技術處于高速發展時期,全球眾多顯示領域公司,包括三星、Nanosys、納晶科技等均進行戰略布局,斥資數億美元開展 QLED 研發。目前,QLED 的技術難點主要來自于兩個方面:其一,藍色 QLED 存在穩定性差的問題;其二,QLED 封裝與后端集成工藝仍具有挑戰。也就是說,高效率穩定藍色 QLED 的獲取以及 QLED 封裝與后端集成工藝,是整個量子點顯示產業鏈當下最大的問題所在。

圖丨(a)傳統背光顯示與新型量子點的結合顯示原理圖[7];(b)量子點電致發光顯示原理圖[8](來源:Acs Energy Letters)

圖丨(a)傳統背光顯示與新型量子點的結合顯示原理圖[7];(b)量子點電致發光顯示原理圖[8](來源:Acs Energy Letters) 機遇和挑戰并存的量子點

機遇和挑戰并存的量子點當下,中國在傳統量子點材料(CdSe 和 InP 等)的專利申請比國外起步晚十余年。量子點技術的核心專利主要集中在 QD Vision、Nanoco、Nanosys 等國外公司,并在專利、價格和環保上設立了壁壘。在這種嚴峻的條件下,我國納晶科技、TCL 等公司以及眾多研究機構奮起直追,在傳統 Cd 系量子點領域不斷實現突破,在世界量子點產業中占據一席之地。

我國在傳統 QLED 領域專利布局和產業發展方面仍需孜孜不倦地探索,以實現傳統量子點的自我突破。當前,Cd 系量子點的技術日趨成熟,對其合成工藝的進一步簡化和完善,將有助于降低生產成本,同時,仍需破解 Cd 系藍光量子點器件效率和穩定性問題。對于綠色環保的 InP 量子點合成及其顯示技術,韓國三星公司已經走在世界前列。但當下的合成條件苛刻且昂貴,技術仍有卡點痛點,中國科學家仍有趕超三星的機會。這就迫切需要中國科研工作者深挖 InP 的生長機理,探索出一條“綠色廉價”的合成路線。同時,在完善 InP 量子點合成的基礎上,不斷優化 InP 量子點的物化特性以及 LED 的結構條件,力求制備出高效率穩定的 InP 量子點 QLED,形成引領態勢。

鈣鈦礦量子點作為一種新型的量子點材料,具備缺陷容忍度高,制備簡單、成本低、易放大生產等特點,成為顯示領域基礎和應用研究備受青睞的新興材料。國內外在鈣鈦礦量子點方面的研究工作幾乎同時起步,有很大部分相關合成技術和知識產權集中在中國,部分研究處于領先水平。因此,鈣鈦礦量子點電致發光器件(PeQLED)是我國在顯示領域突破專利壁壘,實現彎道超車的重要選項之一。當前,大量研究探索通過鈣鈦礦量子點材料合成改性及器件結構設計優化以提高 PeQLED 性能。得益于眾多研究者的關注與研究,PeQLED 的外量子效率(EQE)從 2014 年最初的 0.01%[9],在不到 10 年時間迅速提升到 25% 以上(下圖)[10],展示出其作為下一代顯示技術的巨大潛力。但是,受限于鈣鈦礦量子點本征穩定性差等原因,導致其器件穩定性與傳統量子點 QLED 的穩定性相差甚大。如何進一步提高 PeQLED 的工作壽命,是 PeQLED 實現其規模化商業應用亟待破解的瓶頸問題之一。

圖丨鈣鈦礦量子點外量子效率超過 25% 的 LED 器件[10](來源:Acs Energy Letters)

圖丨鈣鈦礦量子點外量子效率超過 25% 的 LED 器件[10](來源:Acs Energy Letters)QLED 顯示能夠與量子點優異的光學和電學特性結合,被視為下一代顯示技術的強有力競爭者。量子點作為新一代無機半導體材料,以其優異的溶液加工性結合 QLED 顯示工藝可與柔性及輕質塑料基板兼容,成為柔性顯示技術重要方向之一。此外,量子點可以通過與無真空打印技術(如噴墨打印)兼容,為實現大面積顯示器的高速低成本制造提供了機會。隨著 TFT 背板高效電流驅動技術的發展,QLED 技術將帶來前所未有的高性價比、大面積、節能、寬色域、超薄和柔性顯示。

在這機遇與挑戰并存的情況下,迫切需要國家對量子點顯示領域的戰略部署與支持。中國學者需以嚴謹的態度,創新的思路進行原創引領性科技攻關,去占領量子點顯示這座“高地”,也需要更多的中國企業對量子點領域的通力支持協作,共同做好專利布局,推動科技+產業融合發展,攜手開拓屬于我國的“顯示”版圖。

參考文獻1.https://www.nytimes.com/2023/10/04/science/nobel-prize-chemistry.html2.Zrazhevskiy P, Sena M, Gao X. Designing multifunctional quantum dots for bioimaging, detection, and drug delivery. Chem. Soc. Rev., 2010, 39(11): 4326-4354.3.Murray C B, Norris D J, Bawendi M G. Synthesis and characterization of nearly monodisperse CdE (E = sulfur, selenium, tellurium) semiconductor nanocrystallites. J. Am. Chem. Soc., 1993, 115(19): 8706-8715.4.Hines M A, Guyot-Sionnest P. Synthesis and characterization of strongly luminescing ZnS-capped CdSe nanocrystals[J]. J. Phy. Chem., 1996, 100(2): 468-471.5.Peng Z A, Peng X. Formation of high-quality CdTe, CdSe, and CdS nanocrystals using CdO as precursor. J. Am. Chem. Soc., 2001, 123(1): 183-184.6.Qu L, Peng Z A, Peng X. Alternative routes toward high quality CdSe nanocrystals. Nano Lett., 2001, 1(6): 333-337.7.https://matterchatter.wordpress.com/2015/01/25/quantum-dots-in-your-tv/8.Wang X, Bao Z, Chang Y C, et al. Perovskite quantum dots for application in high color gamut backlighting display of light-emitting diodes. ACS Energy Lett., 2020, 5(11): 3374-3396.9.Tan Z K, Moghaddam R S, Lai M L, et al. Bright light-emitting diodes based on organometal halide perovskite. Nat. Nanotechnol., 2014, 9(9): 687-692.10.Wan Q, Zheng W, Zou C, et al. Ultrathin Light-Emitting Diodes with External Efficiency over 26% Based on Resurfaced Perovskite Nanocrystals. ACS Energy Lett., 2023, 8(2): 927-934.

排版:劉雅坤

*博客內容為網友個人發布,僅代表博主個人觀點,如有侵權請聯系工作人員刪除。