摩爾定律58周年:世上再無戈登·摩爾

編輯 | 漠影

芯東西4月19日報道,58年的今天,戈登·摩爾提出“摩爾定律”,當時集成電路才誕生6年。就連摩爾本人也沒想到,從那以后,“摩爾定律”成為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)圣經(jīng)般的存在,一直指導(dǎo)微芯片的演進,載著信息時代飛速前行,讓曾經(jīng)只是幻想的各種便攜消費電子產(chǎn)品走進千家萬戶。摩爾的工作造就了硅谷,催生了個人電腦(PC)以及蘋果、谷歌、微軟等巨頭的出現(xiàn),推動了世界范圍內(nèi)的重大技術(shù)進步。從笨重的臺式計算機,到輕薄的筆記本電腦,再到更輕便的平板電腦、智能手機、智能手表,這一切進步都緊隨著摩爾定律的步調(diào)。摩爾留下的無形財產(chǎn),改變了全球數(shù)十億人的生活。而這一切的定調(diào)者戈登·摩爾,于今年3月24日在夏威夷的家中與世長辭,享年94歲。

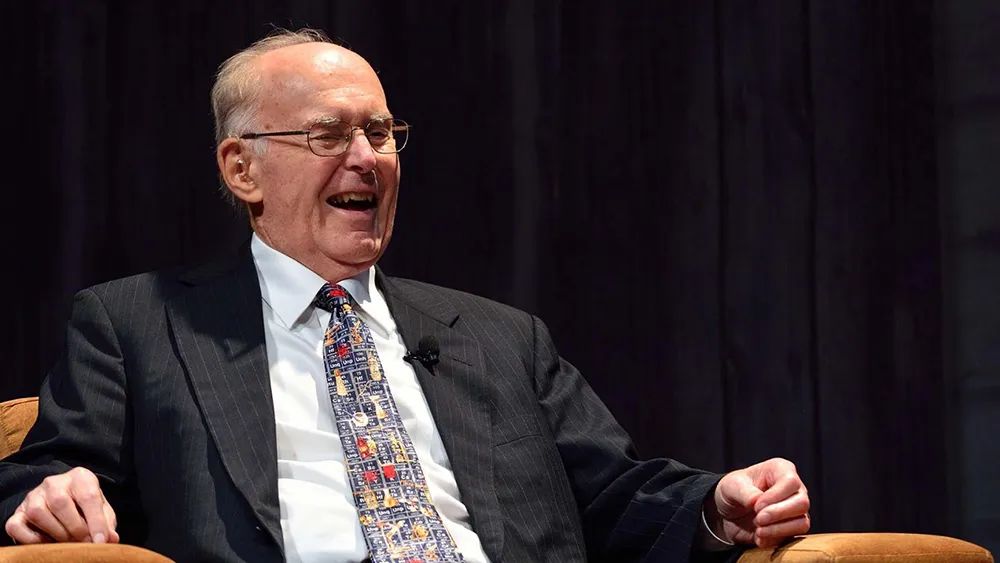

▲摩爾定律的提出者戈登·摩爾(圖源:英特爾)

1960年代,當摩爾開始涉足電子領(lǐng)域時,單個硅晶體管的售價為150美元。后來,10美元可以購買超過1億個晶體管。摩爾曾寫道,如果汽車的發(fā)展速度與計算機一樣快,“每加侖汽油可以行駛100,000英里,而且購買勞斯萊斯汽車比停放它更便宜。”今天,一顆芯片已經(jīng)能塞下多達數(shù)千億個晶體管,為需要龐大數(shù)據(jù)和計算量的人工智能系統(tǒng)提供算力支撐。英特爾以及眾多芯片制造商們,還在繼續(xù)努力答好這位硅谷先驅(qū)留下的考卷:進入后摩爾時代,“摩爾定律”還能續(xù)寫多久?無論這個問題的答案如何,歷史已經(jīng)證明,誰能率先將更小、更精密、更強大的新一代芯片推向市場,誰就能夠獲得巨大的經(jīng)濟回報,并贏得下一場計算革命的話語權(quán)。

▲2005年,摩爾手持硅晶圓

01.改變世界的一則預(yù)言

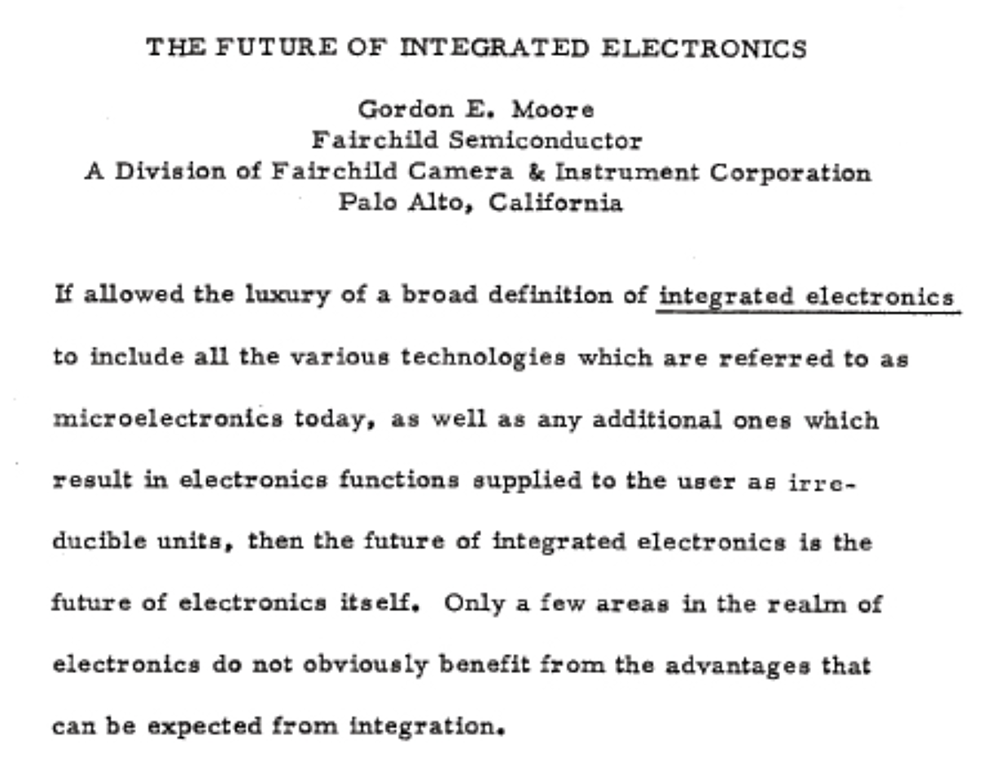

▲摩爾定律論文的原始草稿(圖源:芯片歷史中心半導(dǎo)體虛擬博物館)

這被稱為“摩爾定律”的術(shù)語,并非科學(xué)意義上經(jīng)過驗證的理論,而是一個戈登·摩爾根據(jù)觀察到的數(shù)據(jù)總結(jié)出來的預(yù)言。按此規(guī)律演進,芯片的功能和性能得以一路提升,同時成本一路下降。在論文中,他預(yù)見了這些更加強大的芯片的潛在應(yīng)用,“集成電路將會催生家用電腦、汽車自動控制和個人便攜式通信設(shè)備等奇跡”。

▲摩爾的論文中包含這幅漫畫,預(yù)測計算機將與其他消費品一起銷售的時間

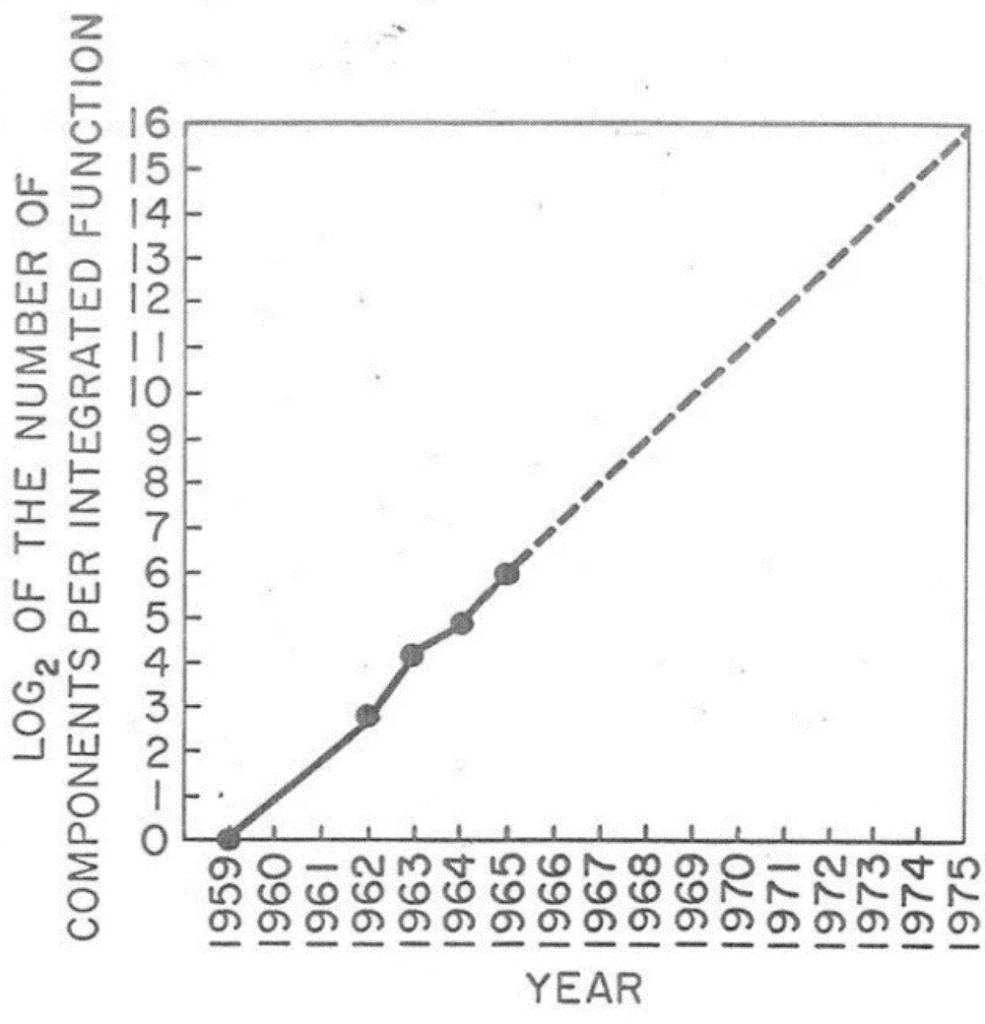

事實證明,摩爾精準預(yù)見了十年后的未來。根據(jù)他的預(yù)測,到1975年,最先進的微芯片應(yīng)該能夠容納多達65000個晶體管。當年發(fā)布的一個新的內(nèi)存芯片系列的實際晶體管數(shù)量是65536個。為了更好反映晶體管密度的實際增長,摩爾定律被修正為:芯片中集成的晶體管數(shù)量,大約每兩年翻一番。不久之后,芯片與軟件的迅猛發(fā)展將世界推進波瀾壯闊的信息時代。

▲《在集成電路上容納更多組件》論文中配圖

戈登·摩爾參與創(chuàng)辦的英特爾也迅速崛起,從被日企按地摩擦的美國存儲芯片廠商之一成功轉(zhuǎn)型成為全球最大的微處理器與芯片制造巨頭。盡管時過境遷,再有遠見的預(yù)言終究迎來了落伍的一天,摩爾定律不可避免地會因硅材料物理限制而走向終結(jié),曾經(jīng)高舉“破壞性創(chuàng)新”戰(zhàn)旗的英特爾也深陷大象轉(zhuǎn)身難的窘境,但無論信息時代如何風(fēng)云變幻硝煙四起,無論一個個新靈感如何對世界進行摧枯拉朽的破壞與重塑,許多半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上下游公司仍是摩爾定律的忠實信徒,他們正努力探索更多的途徑,通過更新摩爾定律的定義,讓它繼續(xù)扮演引領(lǐng)科技發(fā)展的燈塔。英特爾現(xiàn)任CEO基辛格在戈登·摩爾的悼詞中表達了對摩爾定律的執(zhí)著追求:“在英特爾,我們?nèi)匀皇艿侥柖傻膯l(fā),并將一直追求摩爾定律,直到元素周期表用盡。”02.摩爾定律的誕生,黃金三角的聚首英特爾鼎盛時代的序幕

▲硅谷“八叛徒”合影

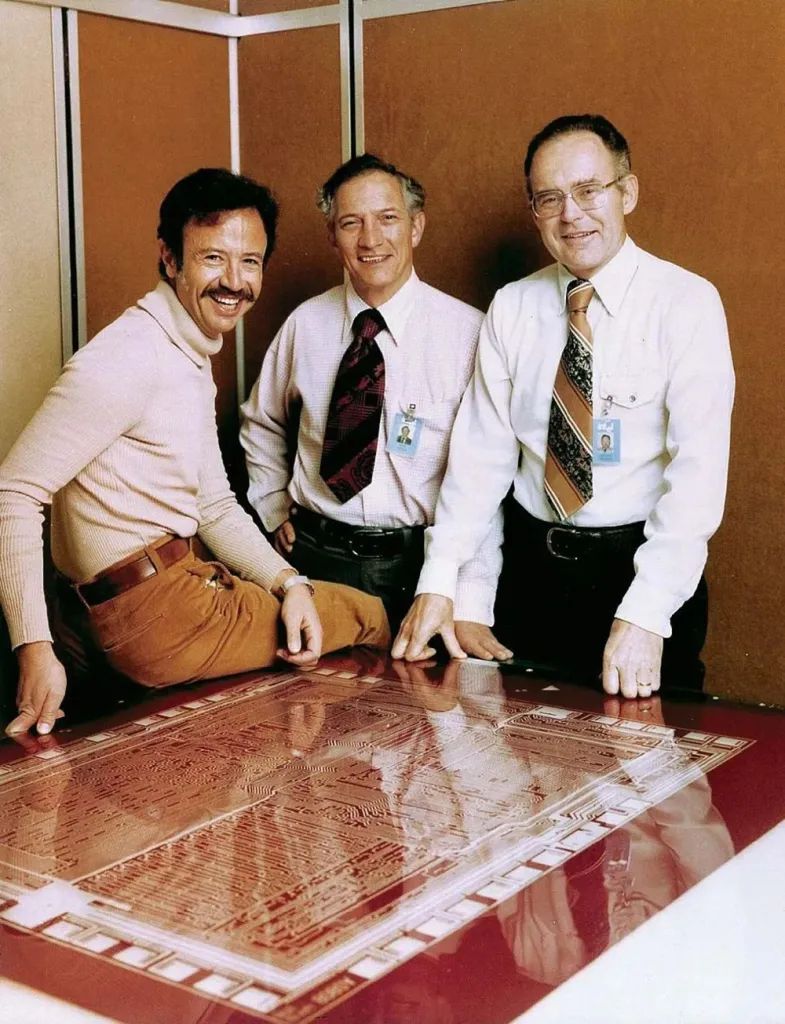

很快,仙童半導(dǎo)體聲名鵲起,成立不到半年就躍居第二大半導(dǎo)體巨頭,地位僅次于另一家美國老牌半導(dǎo)體巨頭德州儀器。仙童半導(dǎo)體也成為孕育硅谷半導(dǎo)體人才的沃土。1969年,在森納瓦舉行過一次半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)頭面人物的會議,有人專門做了統(tǒng)計,與會的400人中,只有24人沒在仙童公司干過。到1984年,從仙童直接或間接分出的公司已經(jīng)超過70家。在仙童期間,“八叛徒”的領(lǐng)袖人物羅伯特·諾伊斯發(fā)明了第一個單片集成電路,戈登·摩爾提出了摩爾定律的偉大預(yù)言,從加州大學(xué)伯克利分校博士畢業(yè)的安迪·格魯夫成為摩爾的得力助手。那是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的拓荒時期,技術(shù)的快速革新催生出洶涌的創(chuàng)業(yè)機會。“八叛徒”成員再次陸續(xù)叛逃,最后諾伊斯和摩爾也決議出走,帶著格魯夫一起,于1968年7月18日共同創(chuàng)立了英特爾。一個新的硅谷傳奇就此拉開序幕。諾伊斯、摩爾和格魯夫,這三位單拎出來都極其耀眼、足以青史留名的人物,構(gòu)成了業(yè)界罕見的黃金三角。

▲諾伊斯(圖左)、格魯夫(圖中)、摩爾(圖右)合影

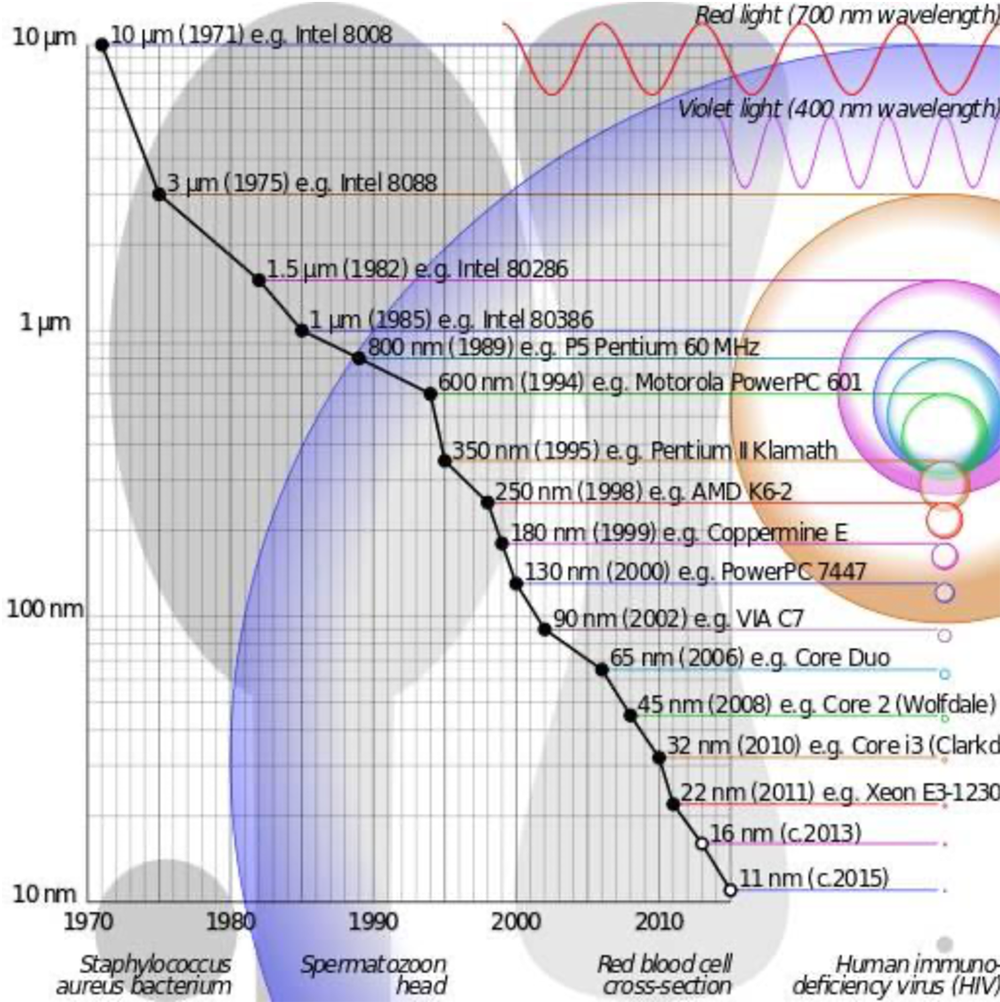

三人的組合如此完美互補:諾伊斯生性灑脫,豁達正直,兼具成就與威望,僅用5分鐘就籌集到了250萬美元的創(chuàng)業(yè)資金,奠定了英特爾的開局;摩爾性情沉著謙和,為英特爾提供了穿越周期的核心力量;格魯夫性格強硬偏執(zhí),展現(xiàn)出超群的經(jīng)商謀略與管理智慧,領(lǐng)導(dǎo)英特爾在復(fù)雜多變的競爭環(huán)境中渡過危局并成功登頂。70年代末期,諾伊斯開始游離于英特爾的日常經(jīng)營之外,公司交由摩爾和格魯夫打理。摩爾從1975年到1987年期間擔任英特爾CEO,并一直擔任英特爾董事長到1997年,其CEO職位由日后被稱作硅谷傳奇管理者的格魯夫接任。英特爾起初專注于半導(dǎo)體存儲器,結(jié)果被正值盛世的日本存儲芯片巨頭打得節(jié)節(jié)敗退,幾乎沒有生存空間。摩爾與格魯夫毅然決定,放棄存儲器市場,轉(zhuǎn)型做微處理器,從此一舉奠定了英特爾30年的世界半導(dǎo)體霸主地位。1992年,英特爾成為全球最大的半導(dǎo)體公司,銷售額達58億美元,利潤首次突破10億美元。1995年,英特爾累計生產(chǎn)了1.6億顆芯片,其微處理器已經(jīng)進入全球80%的計算機中。到1997年,英特爾的銷售額已經(jīng)高達250億美元,市值達1147億美元,格魯夫成為美國《時代》周刊年度人物。此后英特爾在先進制造技術(shù)領(lǐng)域長期領(lǐng)先于競爭對手。2011年,英特爾對晶體管設(shè)計進行了徹底的改變,2012年量產(chǎn)世界上第一個22nm 3D三柵極硅晶體管。與英特爾于1971年推出的首款微處理器4004相比,22nm處理器的運行速度提高了4000倍以上,每個晶體管的能耗降低到原來的1/5000左右、價格下降到原來的約1/50000。

▲1970年~2010年英特爾芯片及制程演進

直到2014年,同為摩爾定律堅定信奉者的兩家亞洲晶圓代工巨頭,開始向英特爾的“領(lǐng)導(dǎo)地位”發(fā)起猛烈的沖擊。03.摩爾定律“生死論”英特爾的失落與雄心

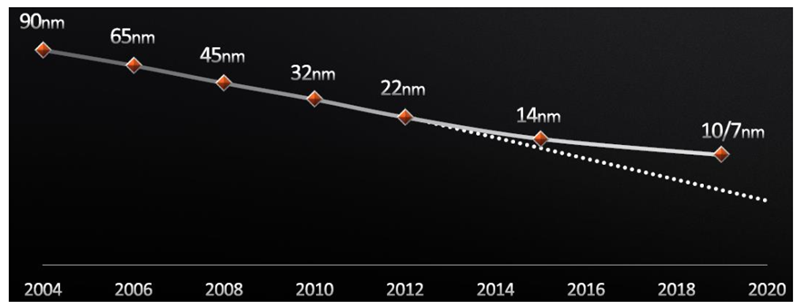

▲2015年~2020年制程升級放緩

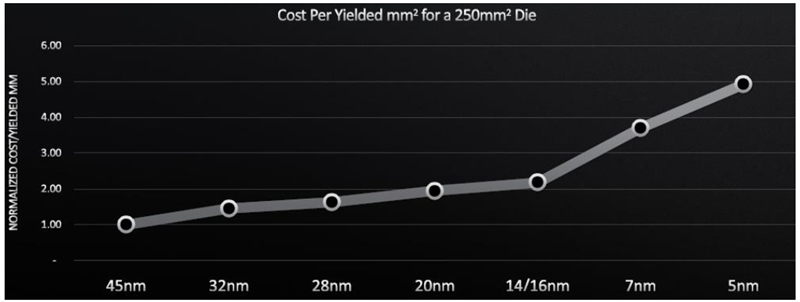

但到2010年代中后期,圍繞“摩爾定律將死”的預(yù)測開始沸沸揚揚。物理尺寸微縮日漸瀕臨物理極限,工藝節(jié)點迭代在密度、性能和功耗方面的優(yōu)化效果不再顯著,升級到更先進制程的芯片設(shè)計和生產(chǎn)成本卻急劇上升。業(yè)界意識到必須引入其他領(lǐng)域的創(chuàng)新,才能進一步續(xù)命摩爾定律。

▲隨著制程升級,250mm Die成本迅速提升

而摩爾定律的“嫡系”踐行者英特爾,一邊竭力捍衛(wèi)著摩爾定律的可行性,另一邊卻在急劇加速的數(shù)字化進程中亂了自己的陣腳,將最先進制程領(lǐng)導(dǎo)者的殊榮拱手相讓。2014年,英特爾開始量產(chǎn)14nm FinFET,此時臺積電和三星還在20nm徘徊。此時僅從字面上的納米數(shù)字就能看出英特爾的領(lǐng)先地位。

▲半導(dǎo)體代工廠制程路線圖(來源:Anysilicon)

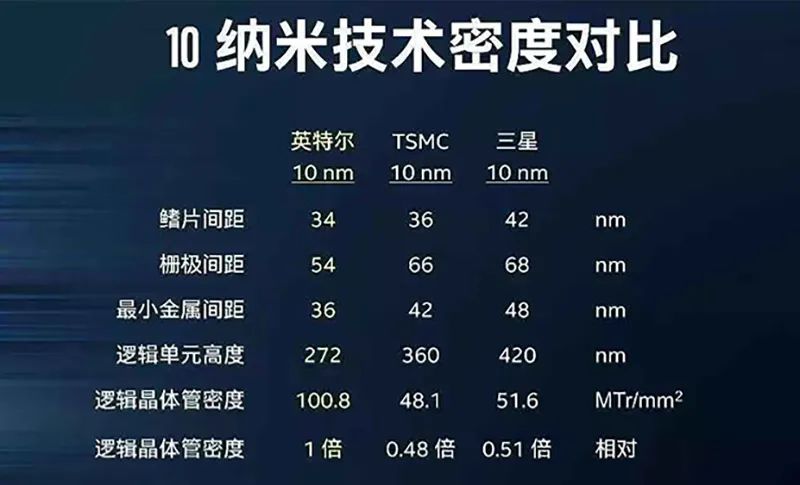

然而兩年足以令產(chǎn)業(yè)驟變。2016年,臺積電和三星的10nm先后投入量產(chǎn),英特爾卻仍在14nm裹足不前,開始量產(chǎn)第二代14nm+。等2018年臺積電和三星挺進7nm賽點,英特爾的10nm才姍姍來遲。英特爾10nm制程“難產(chǎn)”,早在2013年就初見端倪。一開始有傳聞?wù)f英特爾將在2015年用10nm技術(shù)生產(chǎn)CPU,后來又說推遲到2016年、2017年,繼而將大規(guī)模量產(chǎn)時間推到2020年。不過,單從納米數(shù)字來比較,對英特爾多少是不公平的。因為臺積電和三星都在制程節(jié)點的命名上玩了點文字游戲。同樣叫10nm,臺積電的晶體管密度為4810萬個/mm2,三星的是每平方毫米5160萬個/mm2,而英特爾的10nm晶體管密度達到了1.008億個/mm2,接近三星的7nm晶體管密度(1.0123億個/mm2)。因此英特爾在2017年下半年還公開宣稱“在制程工藝上保持著大約三年的領(lǐng)先性”,并不是說大話。

▲英特爾、臺積電、三星10nm技術(shù)密度對比

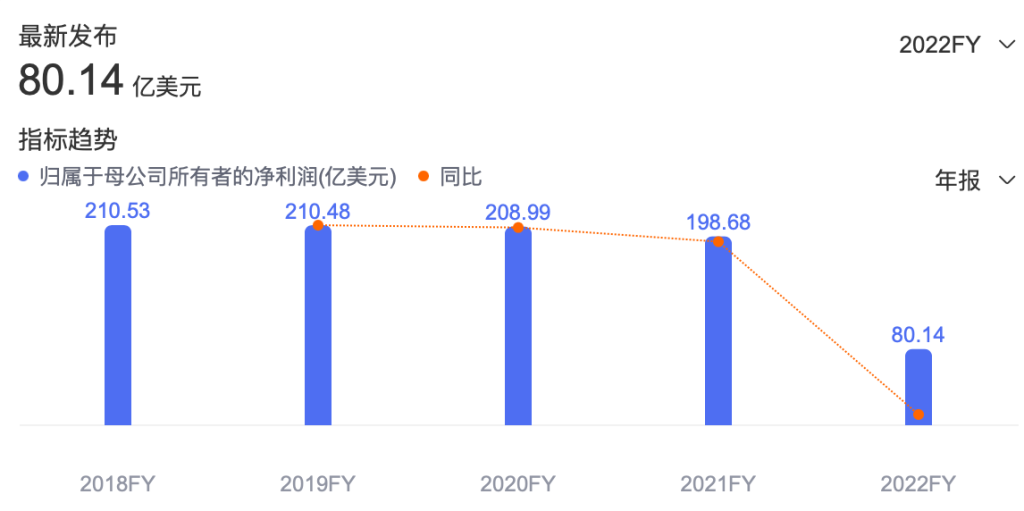

但隨著7nm開始量產(chǎn)落地,無論從技術(shù)領(lǐng)先性還是銷售額來看,全球芯片制造行業(yè)的主導(dǎo)權(quán)已經(jīng)一步一步移交到臺積電的手中。從2018年下半年開始,臺積電7nm已經(jīng)全面量產(chǎn),相應(yīng)收入也快速攀升,被蘋果A12、華為麒麟980、高通驍龍855等當時最先進的旗艦智能手機芯片采用,而三星的7nm遲遲未見商用。趁著這個時間窗口,臺積電很快在7nm以及隨后2020年開打的5nm制程商用之戰(zhàn)中取得壓倒性的勝利。三星則一路快馬加鞭,在2022年6月成功拔得3nm量產(chǎn)的頭籌,臺積電3nm也于同年下半年量產(chǎn)。兩家的2nm都將在2025年量產(chǎn)。根據(jù)全年財報,臺積電2022財年營收達759億美元,凈利潤341億美元;英特爾2022財年營收下滑至631億美元,凈利潤從往年的200億美元左右跌至80億美元。

▲英特爾2018財年~2022財年凈利潤變化

但眼下還不是氣餒的時候。近三年,英特爾正加快追趕的腳步,2021年宣布IDM 2.0戰(zhàn)略,推出英特爾代工服務(wù),并公布全新的制程節(jié)點命名,計劃4年更迭5個節(jié)點,到2025年重奪制程技術(shù)的領(lǐng)先地位。目前英特爾已完成其前兩代埃米節(jié)點Intel 20A和Intel 18A工藝的開發(fā),計劃到2024年量產(chǎn)。按照英特爾的預(yù)言,摩爾定律仍將延續(xù),到2030年,半導(dǎo)體行業(yè)將邁入“萬億時代”:全球半導(dǎo)體市場的規(guī)模將達到一萬億美元,單個封裝內(nèi)將能夠集成一萬億個晶體管,同時AI大模型萬億級的參數(shù)規(guī)模也帶來了前所未有的市場需求。

▲英特爾從90nm到Intel 18A節(jié)點所采用的一系列前沿技術(shù)

此時此刻,其實摩爾定律是否失效這個問題,答案早已不那么重要。隨著擴展單個芯片的能力放緩,業(yè)界已經(jīng)將視線轉(zhuǎn)向系統(tǒng)級創(chuàng)新,將摩爾定律的定義從晶體管密度的提升轉(zhuǎn)換成了芯片整體性能的提升。新器件、新材料、新存儲、新架構(gòu)、2.5D/3D先進封裝、軟件系統(tǒng)、high-NA EUV光刻等多方技術(shù)創(chuàng)新的組合升級將扮演越來越重要的角色。續(xù)命摩爾定律變得更具挑戰(zhàn)性,但技術(shù)創(chuàng)新永不枯竭。嚴格意義上摩爾定律的失效無可避免,但只要芯片從業(yè)者們繼續(xù)積極探尋突破計算瓶頸的新途徑,芯片性能的提升遠未達到盡頭。04.結(jié)語:傳奇人物謝幕,創(chuàng)新精神永存

*博客內(nèi)容為網(wǎng)友個人發(fā)布,僅代表博主個人觀點,如有侵權(quán)請聯(lián)系工作人員刪除。