北大數學“黃金一代”今何在?

一張老照片,現在又被北大官方帶火了。

照片中人,左起分別是劉若川、惲之瑋、袁新意、宋詩暢、肖梁和許晨陽。

不錯,正是大名鼎鼎的北大數學黃金一代。

2004年,這群正要奔向世界各地探索數學進階之路的年輕人,在燕園留下了這樣一張意氣風發的合影。

那時,他們可能不會想到,正是他們這群人,包攬了2018年、2019年、2020年的科學突破獎新視野數學獎。

拉馬努金獎、斯隆研究獎、美國國家數學學會百年紀念獎……一系列國際數學界重量級獎項的獲獎名單中,也頻頻出現他們的身影。

在今天,對于一個剛入數學專業之門的人來說,這些名字就好像張繼科、馬龍之于乒乓球愛好者一般,已然是中國數學研究中堅力量的代表。

而在這張合影誕生的18年之后,同樣是在燕園,你依然可能捕捉到他們的身影。

只是時光流轉,他們的身份,已經從學生,轉變成為傳道受業解惑者。

北大數學黃金一代今何在?今天,我們不妨一起來梳理一番。

闖入公眾視野的“黃金一代”2017年12月,北大數院2000級同學、當時35歲的惲之瑋和張偉攜手斬獲科學突破獎數學新視野獎。

這可以視作是北京大學數學學院00級左右的這一批畢業生的“破圈”之始。

科學突破獎被譽為“科學界的奧斯卡”,旨在表彰全世界最頂尖的科學家。

而其中每年頒獎不超過3人的數學新視野獎,專門面向年輕科研人員,以表彰他們在各自領域的優異成就。

時隔一年,惲之瑋、張偉的學長、北大數院1999級畢業生、當時在北大任教的許晨陽因在最小模型程序和代數簇的模的應用研究上的貢獻,再度代表北大人拿下這一頗具分量的獎項。

緊接著,同樣在2000年進入北大數院求學的朱歆文,也在2019年獲頒這個獎項。

循著這個脈絡,外界也驚奇地發現,這批2000年前后來到燕園求學的數學新青年,包括1999級的劉若川,2000級的袁新意、李馳,2001級的魯健鋒、馬宗明、肖梁,2002級的王博潼、宋詩暢,2003年的劉一峰等等,都紛紛在數學領域取得了令人矚目的成果。

他們在國際上展露的鋒芒,從獲獎列表就可見一斑:

拉馬努金獎、斯隆研究獎、美國國家數學學院百年紀念獎、求是杰出青年學者獎、克雷研究獎、未來科學大獎、晨興數學獎……

這樣的成材比例,即使是在“神人”輩出的北京大學數學學院,也頗有那么一點“前無古人、后無來者”的味道。

著名數學家張壽武就對這群年輕人給予了極高的評價:

東歸之風漸起張偉、袁新意、惲之瑋、朱歆文等,他們可能不像陶哲軒那么聰明,不是天才,但他們可以對數學做出劃時代的貢獻。他們合在一起,應該是中國數學的未來,他們肯定會做的很好。

說回到合照拍攝的2004年,據北大數院2001級校友、照片中人之一的肖梁回憶,當時,朱歆文、惲之瑋等人即將出國,而已經在哥倫比亞大學留學一年的袁新意又剛好回來團聚,大家相約用一場長跑作為紀念,照片就拍攝在出發前。

他們從北大出發一路向南,跑過長安街,跑過天安門——而他們的數學攀高之旅,也在這種別離紀念中,朝向大洋彼岸拉開序幕。

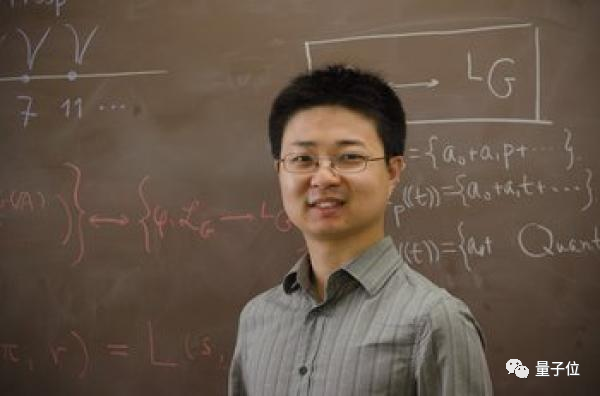

以并稱“數學界四小天鵝”的惲之瑋、張偉、袁新意、朱歆文為例。

惲之瑋去往普林斯頓數學系攻讀博士,2012年獲SASTRA拉馬努金獎,同年開始,歷任斯坦福大學助理教授、副教授,耶魯大學教授,2018年成為MIT數學系教授。

張偉2004年赴哥倫比亞大學留學,和袁新意一樣拜入張壽武門下,2009年獲得博士學位。

2010年出任哈佛大學數學系講師,同年獲SASTRA拉馬努金獎。此后曾獲哥倫比亞大學終身教職,2017年加入MIT數學系任教授。

朱歆文2009年在加州大學伯克利分校獲得博士學位,曾任哈佛大學講師、西北大學助理教授,2014年加入加州理工大學,2016年成為數學系教授。

在此期間,他于2013年獲美國國家數學學會百年紀念獎,2015年獲斯隆獎學金,在拿下數學新視野獎之前,還和惲之瑋共同獲得了授予45歲以下杰出華裔數學家的晨興數學獎。

袁新意則比張偉早一年在張壽武指導下博士畢業,同年獲克雷研究獎,2012年加入加州大學伯克利分校。

而在2020年,袁新意決定回國加入母校北大,任北京國際數學研究中心教授。

據北大官方報道,今年春季學期,袁新意開課給北大學生講授數論、代數幾何方面的知識,也已開始著手培養研究生。

在他的教師主頁上,可以看到他的主要研究方向聚焦在Arakelov幾何、代數動力學、丟番圖幾何、Shimura簇,以及L函數的特殊值上。

就在最近,袁新意還和中科大校友、目前任北京國際數學研究中心教授的謝俊逸,合作解決了幾何Bogomolov猜想難題,論文在世界頂級數學期刊Inventiones mathematicae在線發表。

事實上,在這一群被譽為“黃金一代”的數學家中,東歸的趨勢在近幾年逐漸顯現。

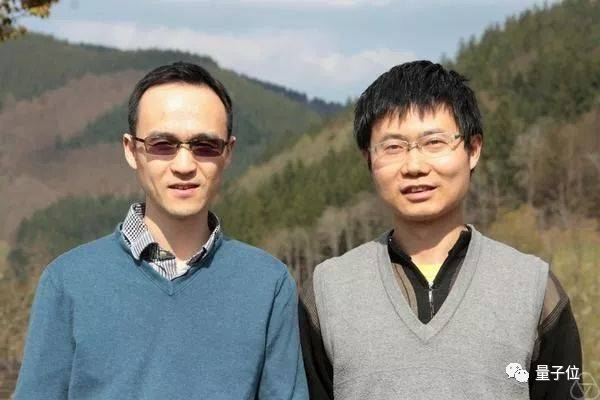

劉若川、許晨陽歸國最早——2012年,他們二人都選擇回歸母校,加入北京大學北京國際數學研究中心。

在此期間,劉若川獲“杰青”稱號,2020年其負責完成的“p進霍奇理論及其應用”項目獲國家自然科學獎二等獎。

許晨陽在北大期間,則拿下了拉馬努金獎、未來科學大獎和科學突破獎數學新視野獎。不過在2018年,許晨陽再次告別北大,前往MIT從事數學教學與研究工作。

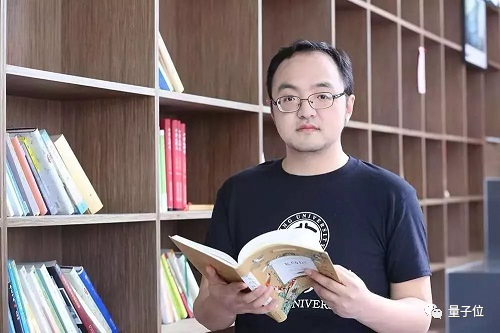

2019年,他們的01級學弟肖梁結束在美國的工作,加入北京大學北京國際數學研究中心。

肖梁給出的理由是這樣的:

國內,尤其是北京,做數論的人越來越多了。除了北京數論圈的“小環境”,國內學術圈的“大環境”也在改善,他對此非常樂觀。

除了回歸燕園的劉若川、肖梁和袁新意,劉一峰也在2021年回國任教。

不過他選擇了離故鄉上海更近的大學——浙江大學。

劉一峰曾在2017年獲斯隆獎,在2018年獲SASTRA拉馬努金獎。回國之后,他成為浙江大學數學高等研究院第四位永久成員。其他幾位分別為:勵建書院士、孫斌勇院士和阮勇斌教授。

“沒有這一幫同學,我也許就轉行了”正如肖梁教授所說,促使“黃金一代”學成歸來的很大一個原因,是“人”。

事實上,“黃金一代”的數學家們雖然研究風格各異,領域也不盡相同,合作卻持續不斷。

用曾獲斯隆研究獎、晨興數學金獎的張壽武的話來說就是:

他們不是一個人,而是一批人,他們有什么東西不懂,就馬上打電話給同學,同學也是另一行的高手,馬上就知道是怎么回事了,他們之間不是相互競爭者,而是合作者。

比如最早相識于奧賽冬令營的惲之瑋和張偉,兩人同為北大數學科學學院2000級同學,研究的方向分別為代數幾何研究和數論。

雖然攀高的路徑不同,但兩人卻有不少共同的研究興趣,尤其是在對稱性研究方面有很大的交集,而研究領域的差異,甚至促進了他們一些課題研究上的互補。

2009年上半年,張偉提出了“算術基本引理”,惲之瑋則基于此給出了一些幾何上的解決辦法,也與張偉進行了多次交流,探討將其推廣到數論上的可能。

兩人在5年后的一個冬天正式碰面,地點是加州的伯克利,當時攢局的還是他們同級的本科同學袁新意。

一見面,張偉就對著惲之瑋說:“我知道要證明什么了”,而惲之瑋也在當晚用幾何檢驗了一些簡化的情形,認為可行。

2014年冬天的這次相聚開啟了兩人幾個月后的正式合作,并最終在2017年開花結果:

惲之瑋和張偉分別從表示論和數論的方向開展工作,在函數域的情形將Gross和Zagier的公式擴展到了高階導數,為L函數的泰勒展開的高階項提供了幾何解釋。

這一成果打破了該領域30年來幾乎毫無進展的局面,也為解決千禧年七大問題之一的BSD猜想提供了可能,兩人還因此共同捧回了有科學界奧斯卡之稱的“科學突破獎”中的“數學新視野獎”。

2018年,惲之瑋獲得MIT終身教職,與2017年入職MIT的張偉成為同事。

現在,他們的合作研究仍在繼續。

同為北大數院2000級的袁新意與張偉則在更早就開啟了合作研究。

2005年時,兩人都還博士在讀,導師則是時任紐約哥倫比亞大學數學系教授的張壽武。

兩位博士生都早早做好了論文,但并沒有馬上離開校園。

張壽武便對兩人說:“做完博士論文,我與你們的師生關系就結束了,你們不走,咱們就做個朋友,一起做做學問。”

兩人欣然應允,三位頂級數學家便由此展開合作。

他們的第一個合作成果與庫達拉猜想(Kudla Conjecture)中的模性(Modularity)問題有關,這是張偉博士論文的內容,三人一起深入挖掘了公式,將其推廣到了全實域。

第二個合作成果則是志村簇(Shimura varieties)上復乘點的高度,他們建立了Waldspurger公式在算術代數幾何下的一個模擬,遠遠走出了現有的Gross-Zagier公式。

最后的成果甚至從論文變成了一本書,最后以書的形式出版在《普林斯頓數學研究年刊》上。

在合作結束后的多年,張壽武還對這段經歷念念不忘:

袁新意是奧數冠軍隊成員,他的基本功沒人可比,如果他說一個結論是對的,就肯定是對的;張偉思想太活躍,有很多想法。有些是對的,有些不完全對,但很有發展的價值。

他們的性格完全不一樣,但在一起合作非常愉快,對我來說是千載難逢的機會:哪有這么好的年輕的學生做好論文后還不想走,在這里待下來?!”

惲之瑋、張偉、袁新意,再加上同樣是2000年入學北大的朱歆文,四位本科同學因各自突出的成績和同樣的入學年份,常常被譽為“數學界的四小天鵝”。

現在,四人還正在用一起合作攻克也許是現代數學研究中最大的單項項目——朗蘭茲綱領(Langlands program)。

這樣的合作不僅發生在同級之間,事實上,黃金一代的上下幾群人都互相熟識。

朱歆文就與小他一級(2001級)的肖梁有過不少合作。

2012年時,朱歆文在美國西北大學任助理教授,肖梁則在芝加哥大學做博士后,兩人同在芝加哥城,經常在一起討論數學問題。

當時,肖梁正在研究與志村簇相關的問題,而朱歆文的研究方向則是幾何表示論,經過幾次交流,朱歆文便有了新的思路,將幾何表示論的技術和數論結合起來,提供了很多有效的新工具。

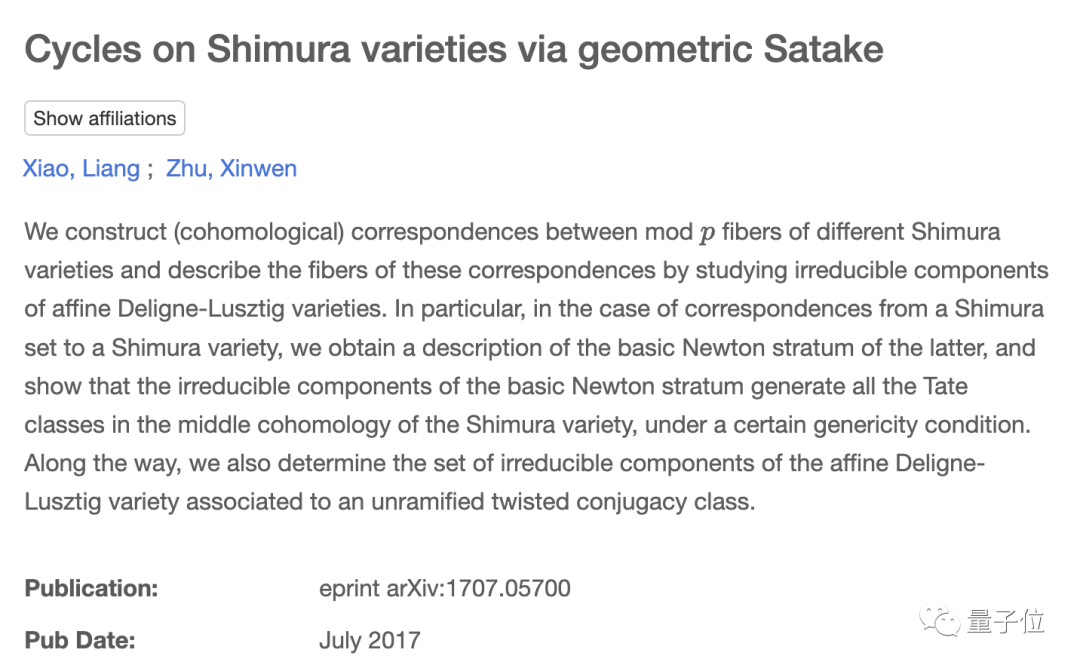

2017年,兩人合作書寫了這篇146頁的長論文,構造了不同志村簇的特殊纖維之間的上同調式對應(Cohomological Correspondence),并通過研究仿射(Deligne-Lusztig)簇的不可約分支描述了這些上同調對應的支集:

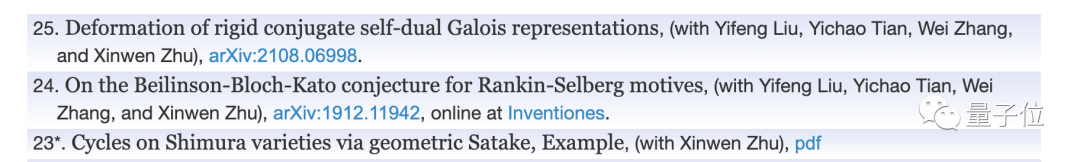

之后,他們又一起合作產出了多篇論文:

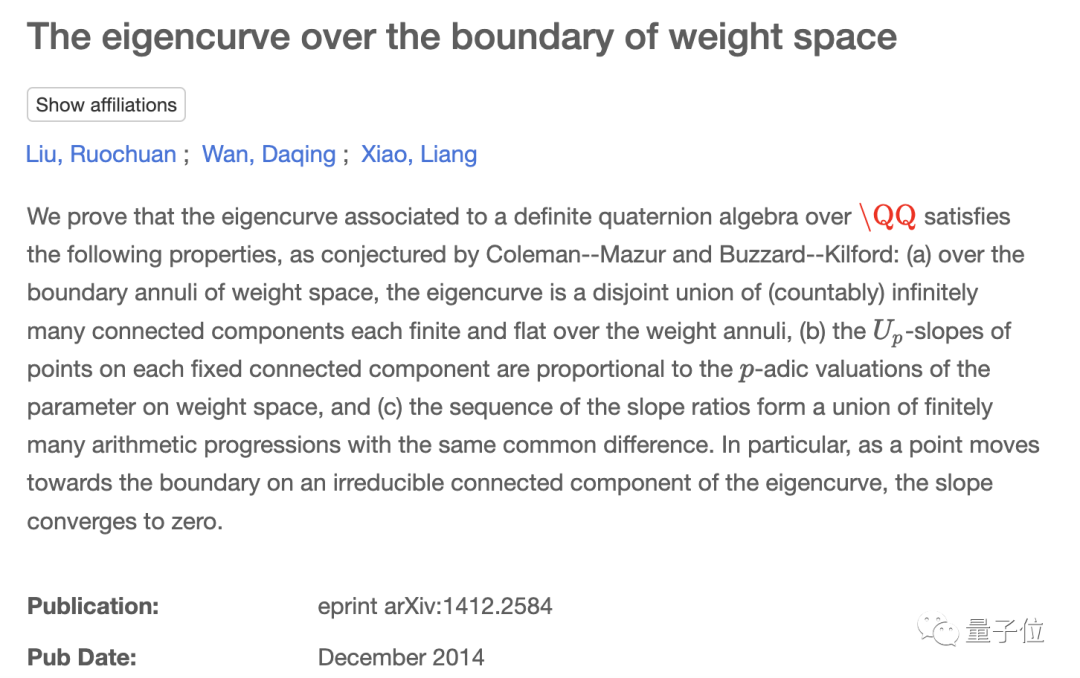

而2001級的肖梁,也曾和1999級的劉若川合作,證明了Coleman-Mazur和Buzzard-Kilford提出的關于特征曲線靠近權空間邊界處的若干猜想,并一起發表了論文:

而這種不論專業和年齡的合作,在“黃金一代”們的學生時代就已經初露端倪。

比如,最開始以物理專業身份進入北大的肖梁,在物理系度過了兩年,察覺到了自己對數學更深的熱愛后,便經常跑到數院去“蹭課”。

他曾與袁新意一起去聽高峽老師的代數數論討論班,算是和現代數論的初遇,也在高年級時和若川、許晨陽一起參加微分幾何討論班。

而劉若川和許晨陽在2002年時,還和正在上大二的兩名師弟,2000級的惲之瑋和朱歆文組成了一個代數幾何的討論小組。

由于時間每周一次,每次至少要持續兩個小時,地點又是隨機在學院三教、四教兩棟樓找空教室,所以常常被小組成員笑稱為“像打游擊一樣”。

因為私人興趣相近,背景相似,小組磨合地非常快。

用惲之瑋的話來講就是“如果討論班的人數更多,水平就有可能參差不齊,效率上也就會受到一些影響”,所以,這種類似自學的形式“對他幫助很大”。

有一次許晨陽講到一半突然停電,在一篇漆黑中大家想了一會兒,“好像做數學需要的東西確實很少,只需要思考,沒電也沒關系”,于是最終決定繼續“盲講”。

在接受澎湃新聞采訪時,朱歆文談起本科同學,甚至還發出過這樣的感慨:

我們當時的環境就是互相激勵、影響。可能如果沒有這一幫同學的話,我當時也許就轉行了。

不得不說,黃金一代”們最終能不約而同地攀上數學高峰,這一段同學之間的互相扶持、共同討論的經歷無疑起到了莫大的影響。

當年那群尚未完全成長起來的學生們,甚至無意識地組成了一種古希臘哲學家式的圈子,在這個獨立的“小世界”中,數學不再是一個人的事。

中國數學界群星閃耀,而“黃金一代”則是其中交相輝映,成績斐然的一片星群。

未來,他們還將在數學領域實現怎樣的突破,值得期待。

參考鏈接:

[1]https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIzNjc1NzUzMw==&mid=2247547093&idx=1&sn=8488543d7e5c44be26e886851c2ad002&chksm=e8d08fa7dfa706b1cc69ee3fd099b52243c2dcaf456514b29bee0a581a416699f99765536333&token=1915636821&lang=zh_CN#rd

[2]https://www.math.pku.edu.cn/jgzj/gkxw/128699.htm

來源:量子位

*博客內容為網友個人發布,僅代表博主個人觀點,如有侵權請聯系工作人員刪除。