在先進核能路上披荊斬棘|“率先行動”計劃

“外國做了沒有?別人做過沒有?”這兩句“靈魂拷問”,中科院近代物理研究所(以下簡稱近物所)所長徐瑚珊從前常常聽到。

2011年,中科院A類戰略性先導科技專項“未來先進核裂變能——ADS嬗變系統”啟動,這意味著,近物所與中科院高能物理研究所(以下簡稱高能所)、中科院合肥物質研究院、中國原子能科學研究院等單位接下了一項沒有先例的任務。

近日,中科院公布了“率先行動”計劃第一階段重大科技成果及標志性進展,“加速器驅動先進核能系統原理驗證及關鍵技術重大突破”榜上有名。

“雞蛋不要放在一個籃子里”

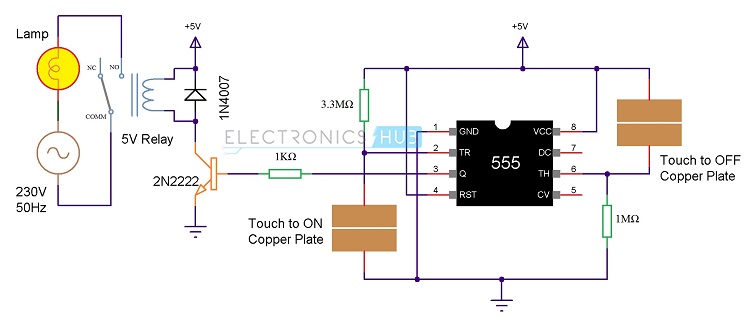

核能是目前最高效的能源,但隨核燃料裂變反應產生的乏燃料,其放射性可持續幾萬年。ADS的提出就是為了解決這一問題,其全稱為加速器驅動次臨界嬗變系統,它就像一個乏燃料處理器,是質子加速器、散裂靶和次臨界反應堆的結合體。

這套技術路線早在上世紀就有科學家提出,其可行性受到國際公認。但受制于加速器、散裂靶發展水平、需要耦合多重復雜系統等原因,迄今為止還不曾有人成功驗證過。但全球持續增長的乏燃料總量、確保核能安全可持續發展始終是繞不開的問題。

“當時真沒把握,成不成誰也說不準。”ADS項目負責人之一、高能所研究員潘衛民告訴《中國科學報》。

按規劃,ADS這條路要走通,需要經過幾個階段:原理研究和關鍵技術突破、技術路線驗證、系統集成和原理驗證、形成工業示范和進行商業化推廣。ADS先導專項對應著第一階段。而這一階段的重點之一,就是實現加速器關鍵技術的突破。

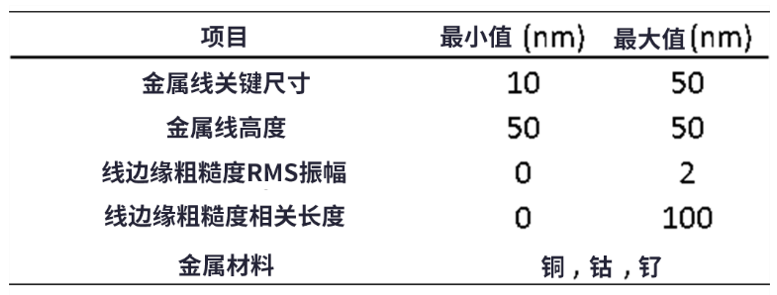

籌備立項時,國際上最先進的質子加速器束流強度只有不到2毫安。而要實現嬗變乏燃料的目標,不僅要有連續波束流,束流強度還要達到5~10毫安。

按計劃,ADS加速器采用超導直線加速器結構,主加速器前端連接了兩臺可交替使用的注入器,束流在10~20兆電子伏的能量下,通過一段特殊的通道進入主加速器。

“雞蛋不要放在一個籃子里。”這是項目首席科學家、中科院院士詹文龍常說的一句話。為確保項目順利進行,同樣是突破加速器關鍵技術,近物所和高能所就走了兩條不同的路。

所幸的是,靠著前期的技術積累和不認輸的拼搏勁兒,兩條路都走通了。“這是很了不起的事情。”徐瑚珊表示,這為下個階段的工作提供了更多技術選擇。

最終,加速器關鍵技術取得了一系列成果。

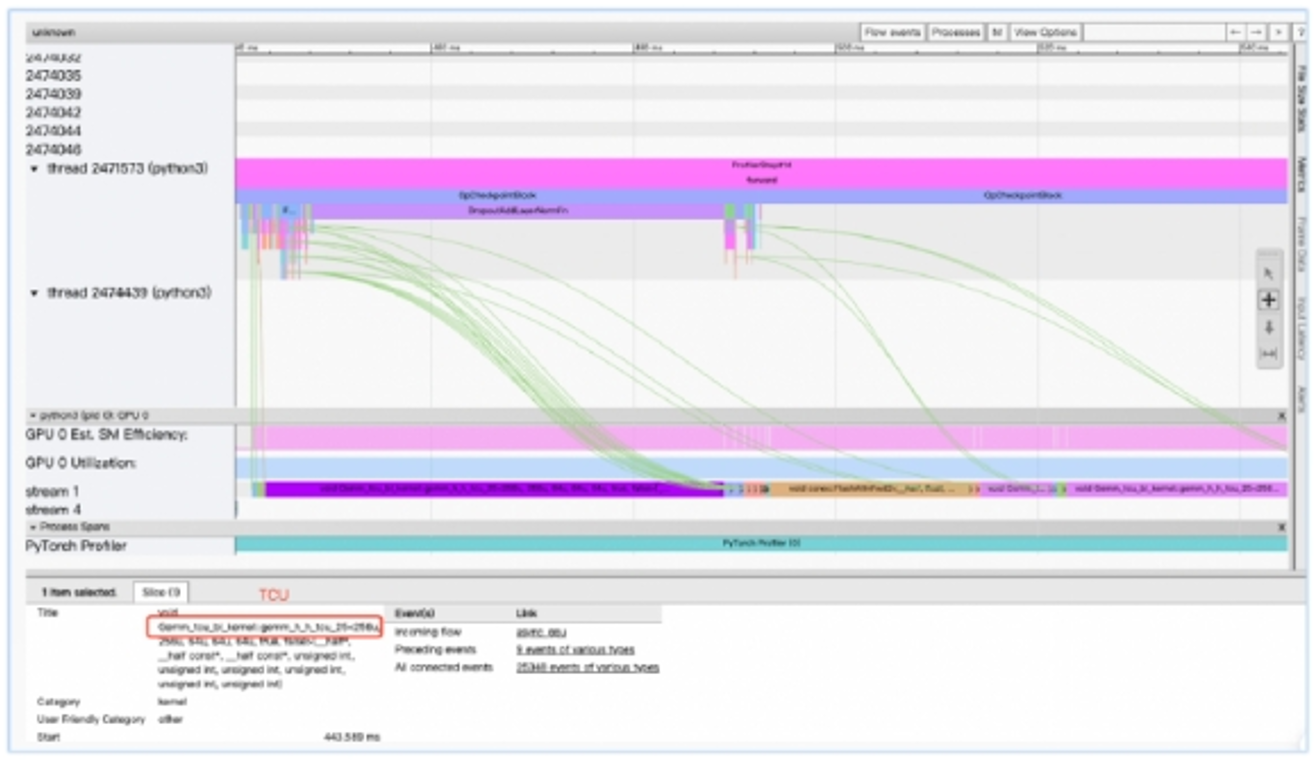

主加速器原理樣機集成了近物所和高能所兩大技術路線,在連續質子束流超過2毫安、32千瓦功率下運行超100小時。高能所研發的基于輪輻型超導腔的注入器I,質子束能量達10.67兆電子伏、脈沖流強達10.6毫安。

近物所研發的基于半波長超導腔的注入器Ⅱ,質子束能量達10.06兆電子伏、脈沖流強達11.7毫安。這兩條技術路線研制出的樣機,均達到國際領先水平。

走在無人區

徐瑚珊用一句話形容項目中各單位的狀態:“大家都是走在無人區的戰友。”因為沒有先例、沒有現成經驗可循,每一位項目參與者都經歷過艱難考驗。

項目參與者、高能所特聘青年研究員閆芳畢業于中國原子能科學研究院,她始終記得老院長趙志祥的一句話:“科研人員一輩子,如果能在職業生涯中趕上幾個大工程、大項目,是非常幸運的。”

現在回頭看,閆芳作為高能所ADS束流動力學系統負責人,參與了ADS樣機研制,在國際上幾無先例。這無疑是一段充滿挑戰的回憶。“只要參與到項目中,知識面一下就會擴展。”

2016年12月的一個夜晚,正在值班的閆芳第一次觀察到連續波束流持續了幾秒鐘。一邊盯著屏幕,她和同事的大腦一邊高速運轉,根據調試中的現象深挖背后的物理原理。

日日夜夜過去,他們最終將連續波穩定到20多分鐘,調試成果有力地驗證了物理設計的可行性。

問及有何經驗向當下的年輕人傳授,閆芳答:“我會跟他們說,你要珍惜任何一個深入工程的機會,要努力、要堅持。”

近物所高功率靶研究室主任、研究員張雪熒也認為,親歷ADS先導專項可以用幸運來形容。“一輩子遇見這么好的一件事兒,只有努力才對得起機遇。”

張雪熒告訴《中國科學報》,調研國外的研究項目時,項目團隊意識到一個問題:中子的產生需要高功率液態金屬有窗靶,而分割束流和液態金屬靶界面的靶窗在束流通過后會受輻照損傷,材料性能會變差、壽命會變短。而在工業級ADS中,所需的束流功率比國際現有水平還要高一個量級。

“能不能用無窗結構?或者采用新的靶介質?”提出這個設想,意味著要徹底放棄國際慣用的散裂靶形態。

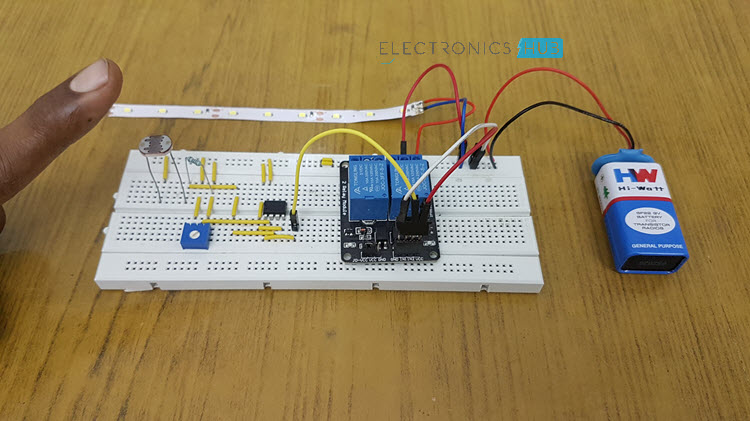

2013年,近物所提出了顆粒流散裂靶方案,以沙漏為靈感的靶能將固體顆粒輸送到靶作用區外換熱,保證作用區緊湊的同時,還能承受數十兆瓦束流功率。

為了實現這套方案,近物所凝聚起一支小分隊。“做電磁的、熱工的、材料的和計算的都在一起攻關。”張雪熒回憶。

2017年下半年,靶研究團隊迎來了整個先導專項的尾聲——顆粒流散裂靶原理樣機專家測試實驗。連續幾十個小時的實驗中,小組里20多個年輕人全部在現場,實驗順利完成的那一刻,這些年輕人臉上的高興勁兒,至今印在張雪熒的腦海中。

開了個好頭

“近物所當時參加ADS的力量,絕大部分都保留下來。”近物所研究員何源曾是項目加速器注入器II的技術負責人,如今他已是加速器驅動嬗變研究裝置(CiADS)的項目總工程師。

他表示,作為國際上首個兆瓦級ADS嬗變技術集成驗證裝置,CiADS的建設離不開ADS項目的前期積累。

ADS專項全面展開時,共同參與的研究者有一千多人。在徐瑚珊看來,之所以能匯集這些人才,項目穩定的經費支持和清晰的頂層設計非常關鍵。由于研究工作沒有先例可循,許多路要靠摸索,必然會有調整技術路線和管理模式的時候。

項目開展到第三年時,近物所原創性地提出加速器驅動先進核能系統(ADANES)的新概念。與傳統ADS不同的是,ADANES能在嬗變核廢料的同時將鈾資源的利用率提高到95%以上,未來更具商業化前景。

相應的項目概算調整并非小事,但徐瑚珊回憶,整個調整在不到一個月的時間內完成。這在同等體量的項目中,實屬罕見。

未來,伴隨CiADS的建成,中國在加速器驅動次臨界系統集成和核廢料嬗變的路上將再邁進一步。而ADS的順利收官,無疑為日后開了個好頭。

“我們一定要充分相信科學家”,經歷了整個先導專項,徐瑚珊對這句話有著特別的體會。“前期打下的基礎不光是技術,還把隊伍拉起來了。如果國家支持,我們能做好。”他表示。

*博客內容為網友個人發布,僅代表博主個人觀點,如有侵權請聯系工作人員刪除。