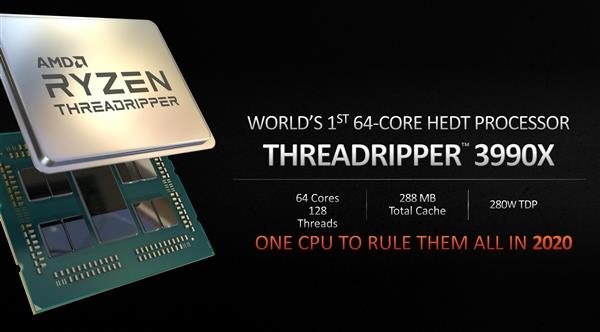

再過幾天就是CES 2020展會了,AMD及Intel都確定在這次展會上有重大活動,Intel這邊應該會推出十代酷睿桌面版Comet Lake-S處理器,AMD這邊可以確定的是會有7nm銳龍APU,但也有可能直接發布64核銳龍Threadripper 3990X處理器。AMD已經官宣了這次CES的重點,CEO蘇姿豐會以推動高性能計算為主題發表演講,關鍵就在這個高性能計算上了,因為7nm銳龍APU很重要,但移動領域談不上什么高性能運算。能夠符合高性能計算這個水平的還得從高端處理器上找,所以有分析稱AMD這次

關鍵字:

AMD CPU處理器

12月24日,中科龍芯在北京發布了最新一代的龍芯3A/3B4000系列處理器,與上一代產品3A3000/3B3000相同的28nm工藝,采用龍芯最新研制的新一代處理器核GS464V,主頻1.8GHz-2.0GHz,SPEC CPU2006定點和浮點單核分值均超過20分,是上一代產品的兩倍以上。根據龍芯官方的數據,龍芯3A4000通用處理性能與AMD公司28nm工藝最后產品“挖掘機”處理器相當。龍芯所說的AMD挖掘機指的是Excavator架構,2015年應用于當年的Kaveri APU上,不過同樣是28n

關鍵字:

AMD 英特爾 龍芯

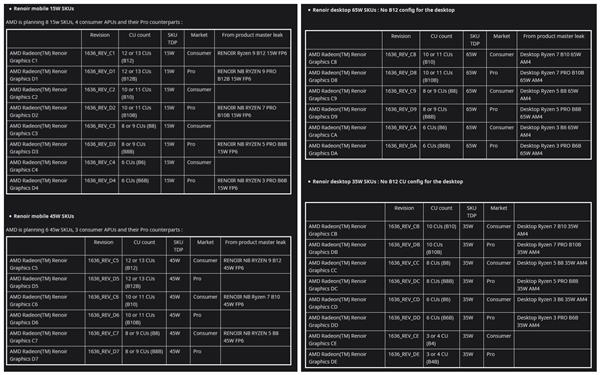

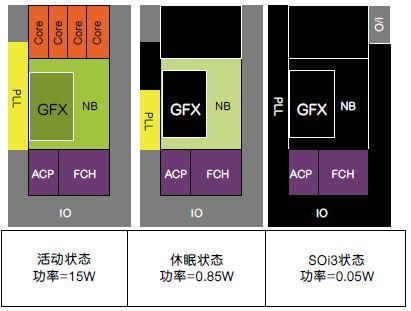

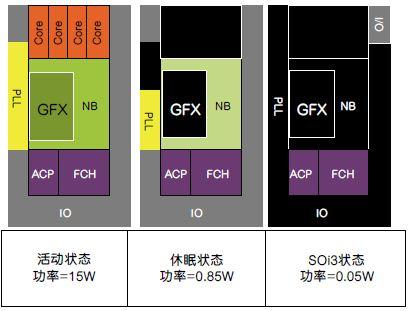

在Intel宣布CES 2020展會活動的同時,AMD在明年CES上也會有大動作,當地時間1月6日下午2點開始,有個持續45分鐘的發布會。不出意外的話,AMD這次要正式宣布7nm Zen2架構的銳龍APU“雷諾阿”了。今年AMD推出了7nm工藝的桌面版銳龍3000、服務器版EPYC 7002系列處理器,唯獨銳龍APU及移動版沒升級,現在的銳龍3000系列APU還是12nm Zen+架構的,性能及能效還不能跟Intel的九代、十代酷睿相比,不過勝在超級便宜,很多銳龍本做到了3000左右。AMD在CES 20

關鍵字:

AMD CPU處理器 7nm 銳龍

隨著Intel將新一代酷睿X全面降價50%,定位在1000美元以內,目前在1000+美元市場上只剩下AMD的銳龍Threadripper 3000(簡稱TR3000)系列處理器,AMD找不到對手這事以前誰敢信?銳龍TR3000系列已經有32核及官宣但沒上市的64核產品,日前夾在中間的48核銳龍TR 3980X再次曝光。重新梳理一下現在的銳龍TR3000系列產品線:·未來的旗艦是銳龍TR 3990X,將在明年上市,目前已公布的規格很有限,只知道二級緩存32MB(每核心512KB)、三級緩存256MB,合計達

關鍵字:

AMD.銳龍.線程撕裂者

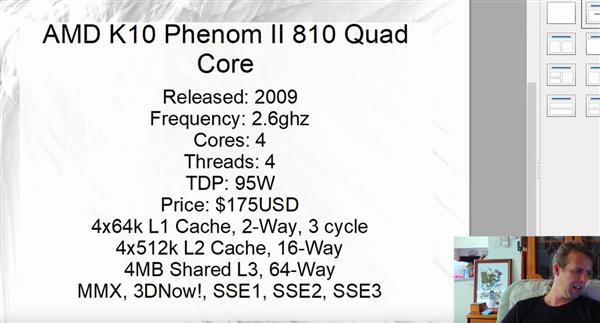

不考慮這兩年來處理器從4核達大幅提升到8核甚至16核的情況,單從CPU性能來看,大家普遍認為過去幾年CPU都是在擠牙膏升級,原因都懂得。那問題來了,如果是跨度十年的話,那如今的CPU到底比09年的CPU性能提升多少?針對這個問題,國外播主What's a Creel?使用K10架構的Phenom II 810處理器與酷睿i7-8750H處理器做了對比,前者是09年發布的,4核4線程,2.6GHz頻率,后者是去年發布的,6核12線程,頻率2.2-4.1GHz,前后加起來跨度正好十年了。他使用的測試是

關鍵字:

AMD 英特爾 CPU處理器

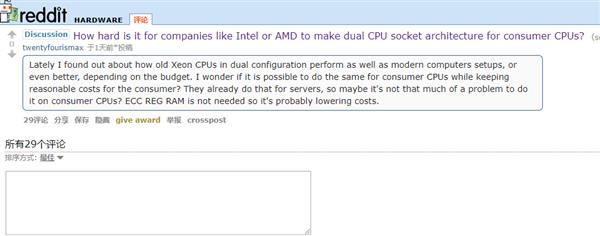

如何提升CPU性能?這個問題是擺在AMD及Intel兩家X86處理器主導者面前的頭等大事,升制程、改架構、提頻率都是提高CPU性能的方式。如果有一種方式能夠瞬間讓CPU性能翻倍,那AMD、Intel為何不肯拿出來呢?這個技術也不神秘,就是雙路CPU,簡單來說就是在一個主板上支持2個CPU插槽,同時安裝2組CPU,那樣就是8核變16核、32核變64核、64核變128核,明年AMD推出64核的銳龍Threadripper 3990X之后,桌面128核256線程也就圓滿了,Windows數框框都是那么刺激。那A

關鍵字:

英特爾 AMD CPU處理器

通用CPU被稱作是集成電路中的“珠穆朗瑪峰”,對集成電路和軟件產業具有基礎性和帶動性作用。但CPU的微架構需要長期積累,且需要對應用、操作系統、編譯、邏輯和電路的行為都融會貫通。我國由于缺少自主的CPU技術和產業,在信息產業嚴重受制于人。在自主CPU的研發道路上,國內以龍芯為代表的企業手握自主創新的“槍桿子”走過了坎坷的十八年。行走在路上的龍芯回顧龍芯十八年多的發展歷史,走的是“之”字形的發展道路,彎路比直路多。 2000年10月,一個偶然的機緣,胡偉武開始參與中科院計算所的CPU開發項目。20

關鍵字:

AMD CPU處理器 x86

近日據外媒消息,AMD即將到來的Zen 2 Renoir APU相關信息目前基本上已經得到確認,并且確認會推出最高8核16線程版本。AMD八核APU將登場:筆記本領域與英特爾較力當前Zen+ APU的組合在中端筆記本市場上提供了不錯的競爭力,但在綜合性能上依然無法給英特爾產生足夠的壓力。不過即將推出的Renoir可能會帶來改變。根據3DMark的跑分數據,AMD、Acer和HP已經測試了至少四種不同的15W APU。基礎時鐘頻率為1.7 GHz,1.8 GHz,2 GHz和2.4 GHz。此外根據PCMa

關鍵字:

AMD

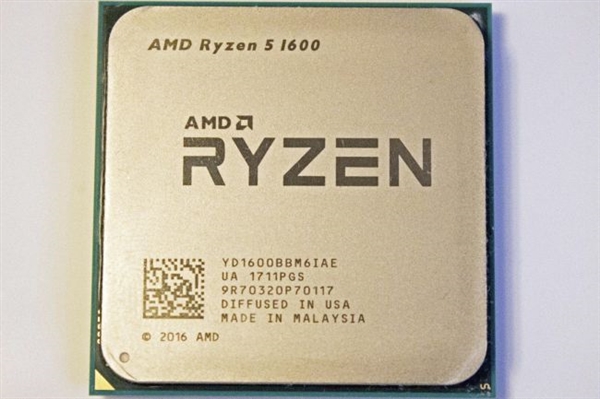

AMD銳龍已經先后經歷了14nm Zen、12nm Zen+、7nm Zen 2三代工藝和架構,立下汗馬功勞的第一代銳龍也已經基本退市,但是沒想到的是,AMD居然悄悄給老玩家奉上了一份大禮。據國外玩家發現,一代銳龍5 1600最近出現了一個新版本,產品編號的末尾兩位從AE變成AF,經過挖掘發現內核竟然從14nm Zen換成了12nm Zen+,也就是外表還是一代,內心卻是二代!價格也非常誘惑,美亞上只要85美元,還有的店鋪只要80美元,相比之下二代銳龍5 2600X則是120美元。舊版銳龍5 1600:編

關鍵字:

AMD CPU處理器 銳龍 12nm

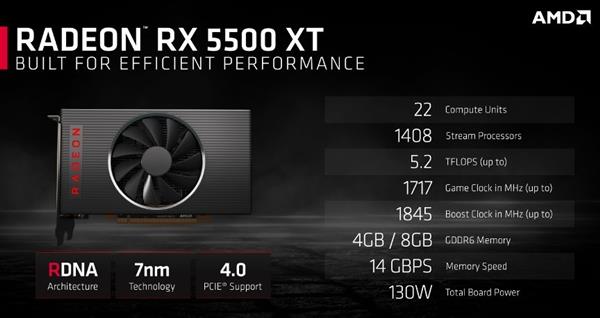

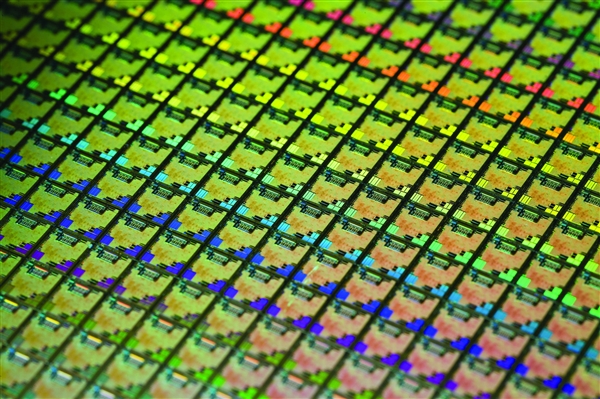

雙12這天,AMD發布了RX 5500 XT桌面版顯卡,它使用的是Navi 14核心,這是繼RX 5700系列的Navi 10核心之后又一款7nm芯片,主要面向千元級顯卡市場,跟NVIDIA的GTX 1650/1650 Super等顯卡競爭。具體來說,RX 5500 XT采用新的Navi GPU核心,提供22個計算單元、1408個流處理器(完整版24計算單元1536流處理器),核心 游戲頻率最高1717MHz、加速頻率最高1845MHz,單精度浮點性能最高5.2TFlops。顯存位寬128-bit,可選4

關鍵字:

AMD 三星 RX 5500 XT

在2017年重返高性能CPU市場上之后,AMD憑借銳龍、霄龍處理器在桌面、筆記本及服務器市場給友商Intel帶來很大壓力,尤其是今年推出7nm Zen2架構的處理器之后,AMD在性能、工藝上首次雙雙領先。

關鍵字:

英特爾 CPU處理器 AMD

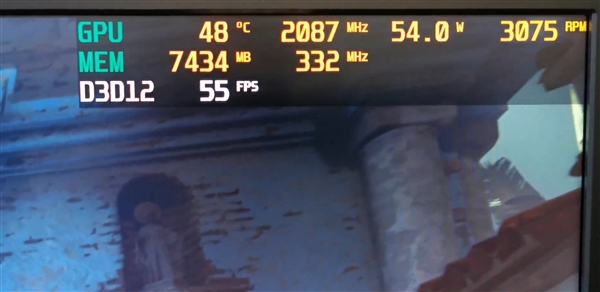

在以往,頻率一直都不是AMD顯卡的長項,但是自從進入RDNA架構,再加上7nm新工藝的加持,A卡的頻率就開始一路狂奔了。在此之前,RX 5700 XT的非公版就曾有多款預設頻率直接超過2GHz的,最新款的主流型RX 5500 XT也不甘示弱,默認加速頻率即達1845MHz。有點類似處理器,AMD顯卡對于頻率的限制也非常寬松,尤其是最新發布的年度驅動,玩家幾乎可以隨心所欲地調整頻率、熱設計功耗(TDP),快科技的首發評測中就輕松超到了2047MHz,提升了超過200MHz。如果你還想進一步超頻,可以試試國外

關鍵字:

AMD 顯卡 超頻 RX 5500 XT

目前,除了臺積電可以提供7nm工藝代工外,三星也可以提供。今天高通發布的驍龍765芯片就是采用的三星7nm工藝。那么AMD會不會與三星合作呢?針對這個問題,AMD高級副總裁Ruth Cotter給出了回答。

關鍵字:

三星 AMD 7nm工藝

目前行業內已量產的最先進半導體工藝是7nm EUV,來自臺積電,而接下來臺積電將在2020年率先量產5nm工藝,后續的3nm也在快速推進中,計劃提前到2022年規模量產。5nm節點上,不出意外的話蘋果、華為、AMD等的處理器都會第一時間跟進,尤其是蘋果A14、麒麟1000系列,據說已經在9月份完成流片驗證。另外,AMD Zen4架構處理器也有望上5nm,包括第四代霄龍、第五代銳龍,最快2021年見。還有說法稱,臺積電5nm的良品率現在已經爬升到50%,最快明年第一季度就能投入大規模量產,初期月產能5萬片,

關鍵字:

AMD 蘋果 華為 臺積電 5nm

歐洲硬件協會最近發布了一項針對CPU/顯卡品牌偏好的硬件調查結果,顯示有超過60%的被調查者首選AMD的CPU,而在去年,這個數字還是40%。該調查每半年進行一次,調查數據還是具有相當的現實意義的,從下面的統計圖中可以看到,在今年下半年的調查結果中,將AMD的CPU作為自己首選的被調查者占比已經超過了60%,而在去年上半年的時候,這個數字也就剛過40%而已,甚至比2017上半年還要低一些。Zen+架構處理器的降價和今年Zen 2處理器的優秀表現應該是推動用戶選擇AMD CPU的主要因素,尤其是后者,它的游

關鍵字:

AMD 英特爾

amd介紹

公司概覽

AMD(=Advanced Micro Devices 超威半導體 注釋:Micro為微小之意 但是AMD公司為自己的中文命名是超威半導體 所以也可稱為超微半導體 這里使用的是官方說法) 成立于 1969 年,總部位于加利福尼亞州桑尼維爾。 AMD 公司專門為計算機、通信和消費電子行業設計和制造各種創新的微處理器、閃存和低功率處理器解決方案。 AMD 致力為技術用戶——從企業、 [

查看詳細 ]

關于我們 -

廣告服務 -

企業會員服務 -

網站地圖 -

聯系我們 -

征稿 -

友情鏈接 -

手機EEPW

Copyright ?2000-2015 ELECTRONIC ENGINEERING & PRODUCT WORLD. All rights reserved.

《電子產品世界》雜志社 版權所有 北京東曉國際技術信息咨詢有限公司

京ICP備12027778號-2 北京市公安局備案:1101082052 京公網安備11010802012473