富士康檢討人才政策 抬高大陸干部地位

下注大陸內需:再造“黃金十年”?

本文引用地址:http://www.104case.com/article/96028.htm擺在富士康面前的最大追問是:它所代表的“中國制造”在過去兩個“黃金十年”中創造的經濟奇跡,能否延續到下一個十年?

疑惑顯而易見:來自臺灣鴻海的經營業績顯示,今年5月鴻海集團合并營收為916.69億新臺幣,環比衰退了2.9%,同比則衰退了11.20%。這是鴻海34年創業打拼以來最為艱難的時刻,這打破了其過去數十年間創造的從未下滑的神話。

如果不是驟然惡化的全球經濟形勢,郭臺銘或許不會這么快就亮出他的“大陸內需牌”。實際上,對內需市場的布局,富士康早已有暗中打算。

根據富士康商務長李金明向本報記者的描述,基于前幾年的大陸內陸擴張,富士康目前在中國大陸的制造集群主要有四大片區:以深圳龍華+深圳觀瀾為主的華南片區,以江蘇昆山+安徽淮安為主的華東片區,以山東煙臺+山西太原+河北廊坊為主的環渤海片區,以及以武漢為根據地的華中片區。

此四大片區,富士康原本將其功能定位為,華南以大陸的主體研發+部分電子產品制造為主,華東為便攜式電腦組裝及其元件制造,環渤海片區主要是移動設備制造+新能源、環境工程,華中片區則針對內需市場的生產制造。

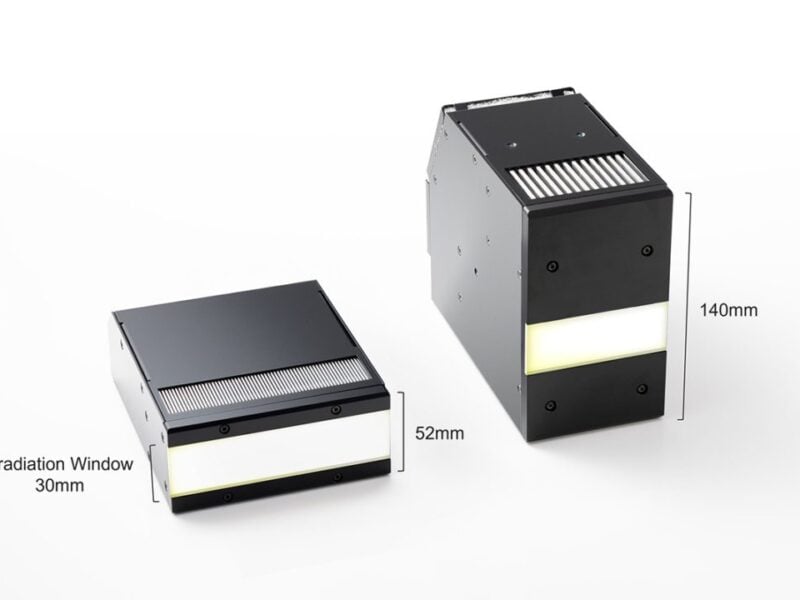

李金明在一年前對本報說,富士康早在LED照明、新能源、環境工程等與現有代工客戶非競爭產業上,針對內需市場作了長時間的布局,甚至在煙臺等已建有多處半于節能減排和循環利用的科研基地。

他當時強調,這些新興產業在富士康還只是長遠布局,一時不會改變富士康以出口市場為主業的現狀。

但顯然,彼時,富士康并未預料到全球經濟危機的影響之巨,至今年初,郭臺銘開始意識到從代工向科技,以及從出口向內需雙向轉型的緊迫性。

郭在今年4月的股東大會上宣布,富士康位于太原、煙臺、武漢等地的制造基地“過去因為外銷訂單多,沒時間管內銷,現在則要內外兼顧,我們往大陸腹地搬廠的目的也是為了這個”。

據悉,配合“人才本土化”戰略新思維,郭臺銘今年頂著股東壓力加大軟件及研發的投入,以加速富士康的“軟”化。據說,郭今年親自過問每一筆R&D的投入,對軟件開發、能源環保、醫療生物技術等領域尤其重視。同時,富士康今年開始積極承接大陸客戶的訂單,這其中,除了華為、中興等本土上升品牌外,對“山寨”級的手機、上網本的訂單需求亦給予鼎力合作。

據富士康的一位陸干告訴本報,郭臺銘近期在公司一次內部會議上,公開透露了他與中國頂級科技公司華為技術有限公司總裁任正非的一次會面,兩家公司已經就交換機、數據通信等相關設備的設計制造展開了合作。或許,未來像華為這樣逆勢增長的中國大陸客戶,將成為富士康拓展和爭奪的目標。

另外,有趣的是,過去對打“自主品牌”出言謹慎的富士康,近期甚至于在內部鼓勵員工就公司是否要從幕后代工走向前臺品牌展開大討論。其內部有種較強烈的意見認為,以富士康目前在光機電一體化上所呈現的“海納百川”之能,隨時可以進軍手機、MP4、桌上電腦、筆記本、數碼相機、投影機、液晶電視、LED,甚至于競爭對手比亞迪提出的汽車業,“從技術方面來講,富士康已經邁入生產汽車的門坎”。

評論