日系家電廠商式微 國產智能電視品牌崛起

日本最大的半導體制造商,第二大綜合電機制造商日系家電標桿東芝正在遭遇成立140年來的前所未有困局。先是長達7年的財務造假,虛報利潤1562億日元(約合12.7億美元),接著是遲來的慘淡的年報數據,是轉型還是退出?東芝面臨的困局正是曾經獨霸全球家電市場的日系家電困局的縮影。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/280973.htm與之形成鮮明對照的,是近年來國內家電廠商的迅猛發展,智能電視領域便是一個典型的縮影。創維、康佳、TCL等傳統電視廠商紛紛抓住機遇開發線上品牌與銷售渠道;小米、樂視這類較早跨入電視領域的互聯網企業耕耘已久;隨著產業鏈的成熟,微鯨、酷開等新品牌也快速跟上,在品質絲毫不遜色的情況下,價格更加的親民。業內人士分析,由智能電視領軍,中國品牌將在家電領域全面超越日系廠商。

東芝為首的日系家電廠商的“大企業病”

截至今年3月31日的2014財年,東芝LifeStyle部門營業虧損高達1097.47億日元(約合58.06億元人民幣),而2012財年和2013財年,東芝家電業務部門的營業虧損分別是704億日元(約合37.24億元人民幣)和546.44億日元(約合28.91億元人民幣),陷入連續巨虧的尷尬境地。

一家百年品牌風光不再,陷入連續虧損的境地,反映的是東芝企業核心競爭力的衰退,這里面的原因,一是更具有價格優勢和性價比的韓國、中國家電企業崛起,直接擠壓了日系家電巨頭們生存空間;二是日系企業普遍存在的一個通病:等級森嚴、領導權威過重、決策鏈條過長,下屬中國分公司沒有決策權。東芝的困境只不過是所有日系家電廠商的縮影。

資深產業經濟觀察家梁振鵬認為,讓東芝大面積陷入困頓的原因更在于日系企業已經跟不上客戶消費體驗時代的家電模式。互聯網背景下的新生代消費者們對產品的消費體驗要求越來越高,特別是即將成為消費主體的80后、90后們。日系廠商的“大企業病”使他們的產品更新節奏、管理理念、服務思路均已跟不上快速發展的中國市場。

忙于自救或將退出家電領域

面對如此困境,東芝并沒有坐以待斃,在白色家電領域,東芝已在東南亞啟動銷售體制的調整。而在半導體領域,這家公司也計劃調整近年來持續面臨虧損的系統LSI和分離式半導體兩項業務。個人電腦業務領域,將在新興市場國家等盈利性低的地區撤出消費者產品業務,而專注于法人業務。除了業務的整合之外,同時還將出售房地產和所持股票等資產。為了能夠進一步控制成本,降低損失,東芝此前將電視業務賣給了TCL,以便于從海外撤出,專注于日本國內市場。

東芝負責人表示,東芝以后會更多關注面向建筑、核電、基礎設施建設等面向大型工業用戶的B2B的業務。直接面向消費者的業務可能在現有基礎上進一步收縮,但不會全面退出,東芝接近斷臂式的自救,正是當前日系家電企業大刀闊斧調整的一個縮影。另一家日系家電巨頭夏普2014財年凈利潤虧損2223億日元(折合18.6億美元),為了躲避巨虧和破產倒閉的命運,全球雇員裁撤10%、出售大阪市的公司總部大樓等各種“極端”方式求生。

日系家電巨頭們目前顯然還不會完全退出給他們帶來輝煌業績的家電領域,但也已經開始做出有針對性地收縮和方向調整。比如松下已經把重點從單一產品生產轉型整體解決方案的提供、從面向大眾的生產轉向主攻高端家電產品,對自己的優勢定位也愈發明顯,不排除在將來完全退出的可能,這部分市場空缺很可能會由國產廠商補上。

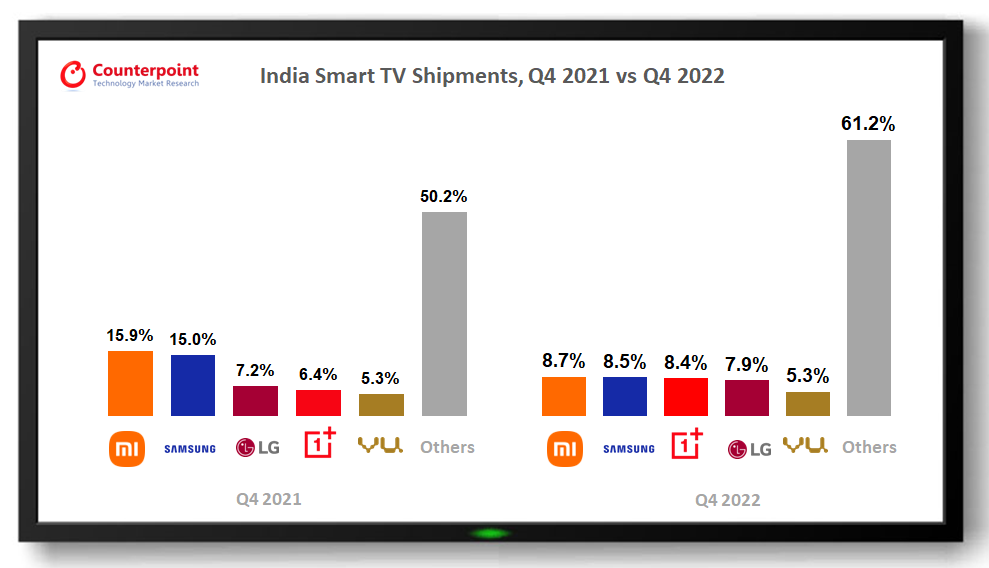

日益壯大的國產智能電視軍團

電視作為客廳中的大件,是家庭的核心電器,互聯網的發展帶來了家電智能化趨勢。近兩年來,無論是海爾、海信、創維等傳統廠商還是小米、聯想、暴風等互聯網企業,都加入“搶占客廳”的爭奪行列。競爭者越來越多,產品越來越成熟。擁有不俗的配置,親民的價格,更加符合國人使用習慣的UI,讓國產電視走入了更多中國家庭。

中信證券相關報告稱,截至2014年年底,我國七大主流電視機廠商(海信、創維、TCL、康佳、長虹、樂視、小米)已創造了累計3110萬臺的智能電視銷量,隨著智能電視的普及,預計今年還將新增3000萬臺的銷量。互聯網企業跨界做電視的領頭羊樂視,9月19日紅色樂迷節上,超級電視總銷量突破38.2萬臺,連創電視行業單日單品牌銷量、銷售額兩項紀錄。與此同時,今年的新晉品牌中也沖出一匹黑馬——微鯨電視,專注于高端家庭娛樂的微鯨科技憑借一款55寸4K智能電視單品一炮而響,上市一個月便取得了不俗的銷量,獲得業績與口碑的雙豐收。

日益壯大的國產的智能電視軍團,給用戶帶來了更多的選擇,更好的產品,越來越多的用戶在選購智能電視時將回歸國產品牌。

評論