USB電池充電規范1.2版概述及充電檢測器的重要角色

1 USB技術規范演化

本文引用地址:http://www.104case.com/article/273341.htm除了咖啡,還有什么能夠幫助行業縮短上市時間、降低成本,將更多的設計時間專注于創新?答案是標準化。通過定義協議和工作指標,標準化影響到技術的各個方面:器件封裝尺寸、引腳排列、數據和通信接口、軟件驅動、連接器、ESD防護等級、環境保護、測試夾具等不勝枚舉。技術規范越詳盡,就越有利于開發人員確定具體市場的產品。如果對嚴格定義標準的價值有懷疑,可以嘗試走進兩家服裝店,購買相同尺寸的襯衫便可體會嚴格規范標準的重要性。

好的標準隨著技術的發展而發展。標準需要反映行業的日益復雜,并繼續支持業已確立的規范。USB口是通用標準的一個極好例子。USB規范的初衷是標準化主機的連接器,隨后演化為允許“On the Go”(USB OTG)電氣設備作為主機或外設。隨著USB電池充電規范的推出,該規范又進一步覆蓋蓬勃發展的蜂窩電話及其它帶有USB口的便攜式設備。USB標準目前正在經歷另一場變革,推出USB3.1新規范以及創新的對稱C型連接器。由于USB端口具備“不甘落后”的能力,現在有可充電設備的地方就有USB口——無處不在。

2 BC1.2規范中的充電器檢測和端口

討論充電器檢測協議之前,了解可用USB端口之間的差異非常重要。下行端口支持USB 2.0通信,充電端口可提供500mA以上的電流。BC1.2規定了三種不同類型的端口:標準下行端口(SDP)、專用充電端口(DCP)和充電下行端口(CDP)。

可將SDP作為傳統USB端口。除USB通信外,該端口為連接的外設提供100mA電流;可協商達到最高500mA電流。但大多數端口通常不執行該電流限值,不保證較高的電流。DCP不支持USB通信,但無需任何協商即可提供超過500mA的充電電流。CDP支持USB通信和大電流充電;該端口具有內部電路,在充電器檢測階段打開。除規范規定的USB口類型外,有些電子設備制造商采用專用的充電器識別方法。這些不同的方法形成了不容忽視的充電器檢測技術。

3 充電器檢測過程

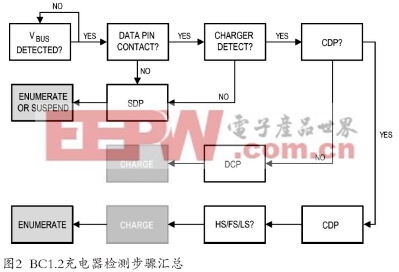

BC1.2規范中規定的充電器檢測階段分為5個基本步驟:

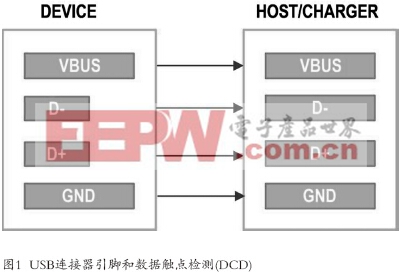

1. VBUS檢測。為確保針對連接至USB端口的任何設備進行正確排序,特意使連接器的VBUS和GND引腳比D+和D-引腳長。這樣可確保這些引腳首先保持接觸(見圖1)。所以,發生任何檢測之前,設備必須首先檢測到VBUS。

2. 數據觸點檢測(DCD)。VBUS電壓有效后,便攜式設備必須確保數據引腳保持接觸,然后再進行檢測。如果終端設備在數據引腳接觸之前過早做出決策,就可能錯誤地判斷充電器類型。

為執行DCD,外設必須在D+上使能7µA至13μA電流源(以+3.3V為基準)并監測其電壓。選擇該電流范圍是為了保證規范允許的所有電壓和電阻容限的正確邏輯電平。如果D+開路,電壓將為邏輯高電平;如果閉合,D+將為邏輯低電平,與端口類型無關。如果在1秒超時周期之后未檢測到數據引腳觸點,終端設備則認為連接的是SDP。

3. 主充電器檢測。該步驟中,終端設備區分具有充電標簽的500mA以上端口(CDP和DCP)與500mA以下端口(SDP)。關閉DCD階段的電流源后,終端設備必須在D+上使能0.5V至0.7V電壓源,在D-上使能25μA至175μA流入電流源。如果連接的是DCP或CDP,在D-上將出現0.5V至0.7V電平;如果連接的是SDP,D-電壓將下降至零。終端設備切入一個比較器,將D-電壓與0.25V至0.4V進行比較。如果D-電壓高于0.4V但低于邏輯低電平門限0.8V,終端設備則認為有充電端口出現。

4. 二次充電器檢測。關閉上一步驟的電壓源和電流源后,終端設備需要辨別CDP和DCP。為達到這一目的,按照反序執行上述測試。在D-作用0.5V至0.7V電壓源,在D+作用50μA電流源。如果連接的是DCP,D+將出現0.5V至0.7V電平;如果連接的是CDP,D+電壓為零。

5. CDP充電電流限值。由于CDP支持數據和大電流充電,所以必須進行最終的識別。由于USB電纜的電流較大,主機地和設備地只能承受375mV的地電位偏差。

評論