可穿戴癥結:器件商之見

雖然蘋果在九月初推出了iPhone6和iPhone6 plus以及眾人望眼欲穿的可穿戴設備——Apple watch,但目前來看,大家最想要的,還是那個手機。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/263521.htmGartner臺北分析師鄧雅君指出,從去年一年的市場表現來看,可穿戴應用主要還是集中在健康、運動、醫療等方面,以監測日常活動量,也延伸到佩戴者自身的需求。這里面有主動性的需求,比如健康人用來監測自己的跑步數,運動時的心率等,另一部分是被動型的佩戴者,比如老人,為了讓讓老人獨自居家時更加安全一些,家里人會讓他們佩戴可穿戴式的監測產品,在他們摔倒或者處于異常狀態時發出報警信號。

但到目前為止,雖然幾乎所有領先的消費電子領導廠商都有可穿戴相關的設備推出,但我們并沒有發現很多經常穿著這些設備的用戶,相反,很多人是圖個新鮮,用幾天就不用了。這說明,在經濟容量上,可穿戴設備市場還是不太容易變大,不容易累積。因此,站在廠商的角度,他們還在摸索階段,到底可穿戴設備的爆發點在哪里。

我們自然要問,這些提供了豐富功能的智能設備,為什么即便以百十塊的低價銷售仍然無法獲得消費市場的認可?可穿戴產品用戶黏性差的癥結究竟何在?

村田制作所muRata是聞名遐邇的GoogleGlass、Iphone/Applewatch、GalaxyGear等產品的一級供應商,該公司中國區高級市場工程師何申靖從元器件供應商的角度發表了對智能可穿戴產品目前存在的問題的分析和見解。

“本人同時負責可穿戴和醫療兩大市場,通過對眾多可穿戴終端廠商的接觸和了解,發現很多客戶(終端商)尤其是初創公司,他們推出的產品都是‘finish’的,但不是‘accomplish’的。”何申靖表示:“這些產品提供了如心率、氣壓、加速度等測量功能,但沒有仔細想過這些監測功能本身對用戶而言具備哪些價值?事實上,目前來看,有更多的服務沒有被涉及到。”

確實,對用戶而言,他們需要的不是穿戴產品能監測其生理體征,而是基于這些監測,能夠提出相應的建設性意見。或者至少,針對這些監測本身,市場上確實存在廣泛的需求,也就是所謂的剛需。在主題為“一切為了客戶體驗”的演講中,何申靖舉了一個例子:“請大家打開各種購物網站,看看有沒有一款手環、手表等類似產品是支持體溫檢測的。至少我之前沒有發現。為什么這么簡單且實用的功能沒有人做呢?可穿戴產品不同于形態已經相對固定的手機,它需要我們認真地去思考,用戶到底要什么,我們到底應該提供怎樣的功能。”

“傳感器遠不只可以用在手表、手環上,應該是從頭到腳,甚至包括貓狗等等。”何申靖認為,可穿戴產品的形態可以是多種多樣的,生產者應該放飛思想,大膽探索滿足用戶需求的應用和產品形式。

作為一家元器件和模塊供應商,村田需要對可穿戴市場做出分析,用以作為其產品和技術發展的指導方向。

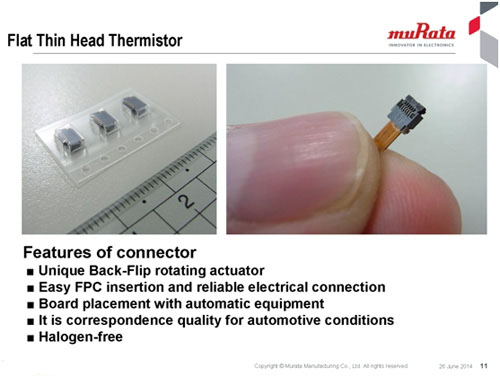

傳感器方面,針對前述體溫檢測,村田有柔性體溫檢測的方案。該方案采用柔性的熱敏電阻,通過篩選可以提供0.1℃精度的熱敏電阻。目前一家智能眼鏡公司把它放在耳后,因為耳后溫度在醫療中可以使用,日本也有手表公司用其測量手背溫度。由于其柔性結構,設計時可以有很大的想象空間。其他如檢測應力的薄膜傳感器、絕對血壓傳感器、超聲波陶瓷(測距)等都在開發之中。

電源管理方面,村田有2個方向:電池和能量采集。電池方向柔性電池已經開發成功,以18*100*0.4mm的體積實現了240mAh的電量,能量密度達到傳統鋰電池的1.5倍,且可靠性非常高,250℃溫箱測試2天電量損失在2%以下,剪斷后僅電量等比例減小。另有和英特爾合作為可穿戴設備(5w以下)開發的無線充電技術,在10cm距離實現了70%的充電效率;能量采集方向,與國內一家設備巨頭合作開發了基于熱能的自發電技術,一天內來自于人體的熱能采集可供1w的led燈使用2小時。

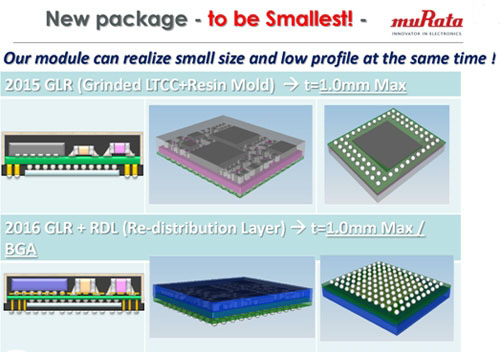

無線模塊方面,有WiFi&藍牙的COMBO模塊,正在開發低功耗WIFI技術,另有MESHBLE技術實現類似于Zigbee的多點互聯,但開發難度大大低于Zigbee,被視為在智能家居領域和物聯網領域有望替代Zigbee和WIFI的互聯技術方案。

綜上可以看出,村田研發的技術和產品都瞄準了更好的用戶體驗,不論是柔性電池、無線充電還是體溫檢測以及在智能家居領域具有絕對優勢的多點互聯技術MESHBLE都是如此。作為終端商的可穿戴企業,也應該從用戶需求和體驗的角度來開發產品,當然正如何申靖所說,“所有人都試圖給你答案,但沒有人教你如何思考”,作為元器件供應商,“村田對終端產品的理解也不一定能夠完全貼合最終用戶的感受”,對用戶需求和產品創新的揣摩,還需要可穿戴廠商自行揣摩。

飛思卡爾半導體微控制器亞太區業務發展總監曹躍瀧則指出,包括可穿戴設備在內的物聯網產品,最為關鍵的是要解決數據流量與服務內容的問題。如果服務內容不能隨時更新,內容做不到多元化,那么這款產品是沒有生命力的,是不能維持長期市場需求的。在此背景下,低功耗與低成本成為物聯網產品的基本要素。

正如鄧雅君所說,可穿戴設備的需求因人而異。如果可穿戴設備能夠真正讓人生活的更加便利、更加自在,那么他自然就會去戴,并且會持續戴下去。但如果這個設備并沒有帶來太多幫助,那么他可能在嘗試之后,或者新鮮感過去后,就不會繼續再佩戴。

可穿戴產品實際上是很多產品的集合,它不是一個單一的產品。可穿戴設備相當于是一個大項目,里面又包含著很多小項目。鄧雅君認為,這個設備要解決的絕不僅僅只是一個硬件平臺加上幾個APP應用的問題,更重要的是需要一個生態系統,需要一個比較長的價值鏈來支持可穿戴設備的附加價值。

評論