鎳鎘電池智能充電器

1 鎳鎘電池的發(fā)展及特點(diǎn)

1899年,Waldmar Jungner首先在開口型鎳鎘蓄電弛中使用了鎳極板,同時(shí),Thomos Edison發(fā)明了用于電動(dòng)車的鎳鐵電池。但是.由于當(dāng)時(shí)這些堿性蓄電池的極板材料比其他蓄電池的材料貴得多,其實(shí)際應(yīng)用受到了極大的限制。直到1932年,鎳鎘電池經(jīng)歷了最重要的改進(jìn):科學(xué)家在鎳電池中開始使用活性物質(zhì)。1947年,密封型鐮鎘電池研制成功。

鎳鎘電池的特點(diǎn)是效率高、循環(huán)壽命長、能量密度大、體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊、不需要維護(hù),因此在工業(yè)和消費(fèi)產(chǎn)品中得到了廣泛應(yīng)用。

2 鎳鎘電池的充電方式及充電特性曲線

充電器能否達(dá)到最佳充電效果由所選擇的充電方式和充電特性曲線共同決定。近年來,蓄電池充電器大致可以分為連續(xù)電流充電和脈沖電流充電兩大類。

連續(xù)電流充電因放電容量受到電池接受能力的限制和受到在充電過程中電池極化所產(chǎn)生氣體的阻力,使得在大電流充電的情況下,電池放電容量下降和電池發(fā)熱;若用小電流充電,雖可克服這個(gè)缺點(diǎn),但充電時(shí)間過長。

脈沖電流充電在充電過程中是斷斷續(xù)續(xù)的。采用這種充電方式可以提高電池的接受能力、消除電極化作用、縮短充電時(shí)間、增大放電容量、減少電池發(fā)熱和提高充電效率。但是目前的脈沖充電器的充電脈沖寬度和間歇時(shí)間都是固定的,不能根據(jù)充電狀態(tài)改變充、放電的時(shí)間參數(shù)以及適應(yīng)快速充電的要求,因此充電效果受到了限制。

結(jié)合以上兩點(diǎn),本設(shè)計(jì)采用了一種更好、更優(yōu)化的充電方式,即恒流限壓與實(shí)時(shí)監(jiān)測的智能控制充電方式。該充電方式對(duì)主回路開關(guān)電源進(jìn)行數(shù)字控制輸出電壓和電流。

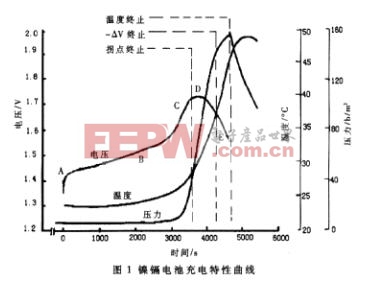

鎳鎘電池充電特性曲線如圖1所示。當(dāng)恒定電流充入剛放完電的電池時(shí),由于電池內(nèi)阻產(chǎn)生壓降,電池電壓很快上升至A點(diǎn)。此后,電池開始接受電荷,電池電壓以較低的速率持續(xù)上升。在AB之間,電化學(xué)反應(yīng)以一定的速率產(chǎn)生氧氣,同時(shí)氧氣也以同樣的速率與氫氣化臺(tái),使電池內(nèi)部的溫度和氣體壓力都很低。經(jīng)過一定時(shí)間至C點(diǎn),電解液中開始產(chǎn)生氣泡,這些氣泡聚集在極板表面,使極板的有效面積減小,電池的內(nèi)阻抗增加。電池電壓開始較快上升。這是接近充足電的信號(hào)。

充足電后,充入電池的電流不是轉(zhuǎn)換為電池的儲(chǔ)能,而是在正極板上產(chǎn)生氧氣超電位。氧氣是由氫氧化鉀和水組成的電解液電解而產(chǎn)生的,不是由氫氧化鎘還原為鎘而產(chǎn)生的。由于從大量的氫氧離子中比從很少的氫氧化鎘中更容易分解出氧氣,所以電池內(nèi)的溫度急劇上升,使得電池電壓下降。因此電池電壓曲線出現(xiàn)峰值D點(diǎn)。電解液中,氧氣的產(chǎn)生和復(fù)合是放熱反應(yīng),電池過充電即E點(diǎn),不停地產(chǎn)生氧氣,從而使電池內(nèi)的溫度和壓力升高。

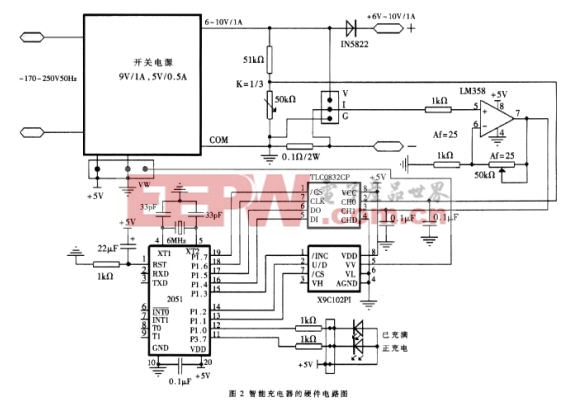

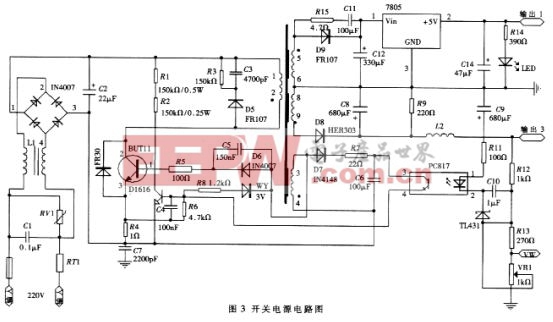

該智能充電器采用單片機(jī)AT89C2051進(jìn)行控制,使用了開關(guān)電源及A/D、D/A等技術(shù)。實(shí)現(xiàn)了鎳鎘電池的智能充電。其硬件電路如圖2所示,整個(gè)電路分為開關(guān)電源部分和以單片機(jī)為主的控制電路部分。

電路接上蓄電池后,充電過程開始,當(dāng)檢測到電池電壓在正常范圍內(nèi)時(shí),充電器軟啟動(dòng),充電電壓、電流逐漸增加到額定恒定充電電流值,進(jìn)行恒流充電,“正充電”LED燈閃爍,同時(shí)開始計(jì)時(shí)。此后不斷檢測電池電壓,當(dāng)電池電壓大于或達(dá)到規(guī)定的最大值(該電池規(guī)定的最大值為10.5V)或充電時(shí)間等于5小時(shí)后,單片機(jī)發(fā)出指令,減小數(shù)控輸出值大小,使充電電流減小,轉(zhuǎn)為涓流充電(0.1A),“已充滿”LED指示燈亮。這樣就避免了因電池溫升過快或嚴(yán)重極化,影響充電質(zhì)量、降低蓄電池的使用壽命甚至產(chǎn)生事故,從而快速、安全、高質(zhì)量地完成充電過程。

4 軟件智能控制

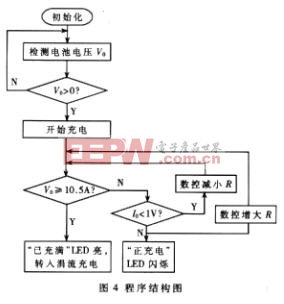

在程序的初始階段首先應(yīng)對(duì)單片機(jī)進(jìn)行初始化,然后判斷電池是否連接正確,根據(jù)電池電壓判斷應(yīng)該進(jìn)入哪一個(gè)充電階段,即恒流或者涓流充電方式。恒流方式:不斷檢測流過電池的電流是否達(dá)到恒定電流(1A),如果小于lA則抬高電池兩端的電壓使之達(dá)到lA(在電池兩端電壓小于電池的最大充電電壓10.5V的前提下)。涓流方式:在電池兩端電壓達(dá)到最大值后進(jìn)入涓流充電模式。程序結(jié)構(gòu)圖如圖4所示。

本文提出一種恒流限壓、智能控制的充電方案,能很好地解決鎳鎘蓄電池組在充電過程中存在的過充電、充電不足、發(fā)熱等問題。該充電器已批量生產(chǎn)并投入使用,效果令人滿意。同時(shí),在已有的基礎(chǔ)上針對(duì)不同種類的電池,只要根據(jù)不同電池的最佳充電曲線對(duì)控制器中的程序進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,就能對(duì)不同類型的電池進(jìn)行充電。

評(píng)論