溫度傳感器應用電路(二)

應用電路(二)

下面我們來看看利用不帶A/D轉換器的單片機實現測溫的應用電路。

這里我們選用內帶一個模擬比較放大器的AT89C2051單片機來實現這一功能,AT89C2051是一片ATMEL公司推出的兼容C51的8位單片機,內帶2k的Flash程序存儲器,128字節的內部RAM,具有15個I/O口,6個中斷源,只有20個引腳,價格也相當便宜,可謂價廉物美的單片機。詳細的資料可參見本網站的“ATMEL單片機”中的AT89C2051。其中內含一個模擬比較放大器,P1.0是比較放大器的同相輸入端,P1.1是比較放大器的反相輸入端,這兩個輸入輸出口內部并沒有上拉電阻,比較放大器的輸出端連至P3.6,也沒有引出,但可用指令訪問該引腳。

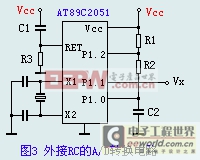

在該單片機外接RC元件即可構成簡單的,低精度的A/D轉換電路,電路如圖3所示,P1.0(同相端)接上RC充放電阻和電容,P1.1(反相端)作為外部被測溫度電壓的輸入端,作為PN結溫度傳感器,本身輸出電壓較低,可參照上一節我們給出的放大電路,溫度傳感電壓經放大后再引至單片機的輸入端。P1.2充放電控制端通過一個數kΩ的電阻接正電源Vcc,因為R1遠小于R2,可以認為在P1.2輸出邏輯高電平時,電壓是相當接近Vcc高電平的。

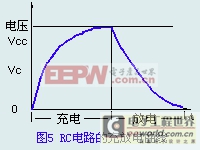

電路工作過程如下:程序開始時,先置P1.2為邏輯低電平,并延時一小段時間,使P1.2為低電平,電容C經R2放完電,此時,P1.0=0V,而P1.1>0V,比較放大器輸出“0”電平,接著置P1.2為高電平,同時定時器開始計時,當電容C上的電壓Vc充到Vc=Vx時,P1.0與P1.1的電位相等,比較放大器的同相端和反相端電平相等時,輸出端P3.6輸出高電平,當掃描查詢到P3.6為高電平時即停止計時,那么只要測得開始對電容充電到P3.6輸出高電平的時間,通過換算即可得到外部被測溫度電壓的值。

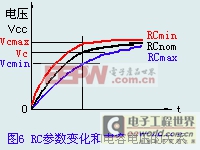

這里需要指出,從圖4中我們可以看到,電容器的充電過程并非線性,其充電過程可以描述為:

這個非線性特性,我們在單片機編程時,可以通過補償和校正的方法加以解決,最常用的方法也是最簡單的方法是通過查表的辦法進行修正。這樣便可滿足一種低精度簡易的溫度測量要求。

|  |

電阻應變片力傳感器

力學傳感器是將各種力學量轉換為電信號的器件,力學量可分為幾何學量、運動學量及力學量三部分,其中幾何學量指的是位移、形變、尺寸等,運動學量是指幾何學量的時間函數,如速度、加速度等。力學量包括質量、力、力矩、壓力、應力等。根據被測力學的不同,這里我們首先要介紹的是應用最為廣泛的應變式壓力傳感器,在以后的網頁中,我們將逐步介紹其它類型的力學傳感器。

力學傳感器的種類繁多,如電阻應變片壓力傳感器、半導體應變片壓力傳感器、壓阻式壓力傳感器、電感式壓力傳感器、電容式壓力傳感器、諧振式壓力傳感器及電容式加速度傳感器等。但應用最為廣泛的是壓阻式壓力傳感器,它具有極低的價格和較高的精度以及較好的線性特性。下面我們主要介紹這類傳感器。

在了解壓阻式力傳感器時,我們首先認識一下電阻應變片這種元件。電阻應變片是一種將被測件上的應變變化轉換成為一種電信號的敏感器件。它是壓阻式應變傳感器的主要組成部分之一。電阻應變片應用最多的是金屬電阻應變片和半導體應變片兩種。金屬電阻應變片又有絲狀應變片和金屬箔狀應變片兩種。通常是將應變片通過特殊的粘和劑緊密的粘合在產生力學應變基體上,當基體受力發生應力變化時,電阻應變片也一起產生形變,使應變片的阻值發生改變,從而使加在電阻上的電壓發生變化。這種應變片在受力時產生的阻值變化通常較小,一般這種應變片都組成應變電橋,并通過后續的儀表放大器進行放大,再傳輸給處理電路(通常是A/D轉換和CPU)顯示或執行機構。

金屬電阻應變片的內部結構

如圖1所示,是電阻應變片的結構示意圖,它由基體材料、金屬應變絲或應變箔、絕緣保護片和引出線等部分組成。根據不同的用途,電阻應變片的阻值可以由設計者設計,但電阻的取值范圍應注意:阻值太小,所需的驅動電流太大,同時應變片的發熱致使本身的溫度過高,不同的環境中使用,

風速傳感器相關文章:風速傳感器原理 電流變送器相關文章:電流變送器原理 電容傳感器相關文章:電容傳感器原理 上拉電阻相關文章:上拉電阻原理

評論