WinCE下BootLoader的啟動流程和開發經驗

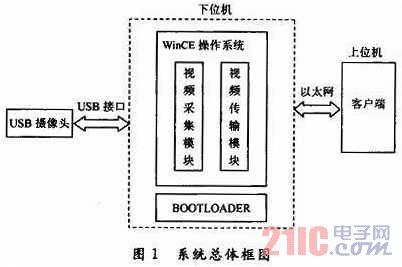

Windows CE最大程度繼承了桌面版Windows的豐富功能,但是Windows CE并不是一個通用的安裝版操作系統。在形形色色的嵌入式設備世界里,一款CE系統通常只能針對某一種硬件平臺生成。

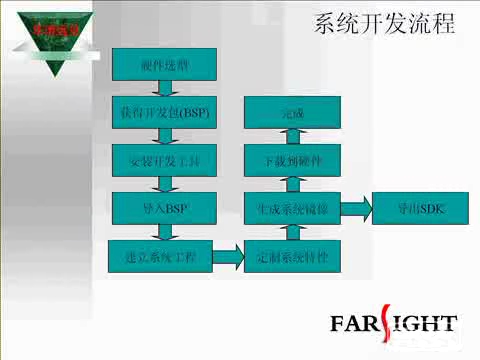

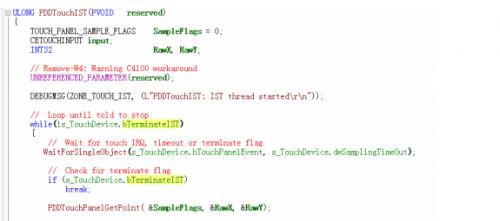

一般來說,Windows CE的開發過程可以分為:0AL(OEM Abstraction Layer)、驅動、應用程序開發三個步驟。其中,0AL開發最基本的一步是板級支持包(BSP),而BootLoader設計則在BSP開發中具有極為關鍵的地位。

1. 什么是BootLoader

嵌入式系統的啟動代碼一般由兩部分構成:引導代碼和操作系統執行環境的初始化代碼。其中引導代碼一般也由兩部分構成:第一部分是板級、片級初始化代碼,主要功能是通過設置寄存器初始化硬件的工作方式,如設置時鐘、中斷控制寄存器等,完成內存映射、初始化MMU等。第二部分是裝載程序,將操作系統和應用程序的映像從只讀存儲器裝載或者拷貝到系統的RAM中并執行。

(1)什么是板級BSP?

BSP(Board Support Package)是板級支持包,是介于主板硬件和操作系統之間的一層,主要是為了支持操作系統,使之能夠更好的運行于硬件主板。不同的操作系統對應于不同形式的BSP,例如WinCE的BSP和Linux的BSP相對于某CPU來說盡管實現的功能一樣,可是寫法和接口定義是完全不同的。所以,BSP一定要按照該系統BSP的定義形式來寫,這樣才能與上層OS保持正確的接口,良好的支持上層OS。

(2)什么是BootLoader

在BSP中有一個重要的組成部分就是BootLoader,它是在操作系統內核運行之前運行的一段小程序。通過這段小程序,可以初始化硬件設備、建立內存空間的映射圖,從而將系統的軟硬件環境帶到一個合適的狀態,為調用操作系統內核準備好環境。

一般來說,在嵌入式世界里BootLoader 是嚴重地依賴于硬件的,因此想建立一個通用的 BootLoader 幾乎是不可能的。不同的 CPU 體系結構有不同的BootLoader,而且除了依賴于 CPU的體系結構外,BootLoader還依賴于具體的嵌入式板級設備的配置。這也就是說,對于兩塊不同的嵌入式板而言,即使它們是基于同一種 CPU 結構而構建的,要想讓運行在一塊板子上的 BootLoader 程序也能運行在另一塊板子上,通常也都需要修改 BootLoader 的源程序。

2. BootLoader在PC機與嵌入式的區別比較

(1)引導程序在PC機和嵌入式上的區別

一般來說,在PC的硬件平臺上,由于硬件啟動根本就不是通過BootLoader(而是通過BIOS),所以BootLoader就不需要對CPU加電后的初始化做任何工作。在桌面系統中,有以下幾種設備可以作為啟動設備使用:硬盤、USB盤、光盤驅動器、還有網卡的Boot ROM等。但無論選擇了哪一種啟動設備,操作系統都會去將該設備起始地址的內容讀入內存,BIOS將控制移交給引導裝載程序。如果啟動設備是IDE硬盤,這時通常將引導裝載程序裝入第一個扇區(通常被稱做主引導扇區,MBR),然后將內容讀入內存再運行。

在嵌入式平臺上,引導裝載程序是在硬件上執行的第一段代碼,通常將引導程序放置在不易丟失的存儲器的開始地址或者是系統冷啟動時PC寄存器的初始值。在嵌入式系統中,通常并沒有像BIOS那樣的固件程序,因此整個系統的加載啟動任務就完全由BootLoader來完成,引導程序完成自己的任務后,也將控制權移交給操作系統。因此,BootLoader是最先被執行的程序,所以就必須包括加電初始化程序。

(2)BSP在嵌入式和桌面Windows中的區別

評論