車企漫長的造芯季節

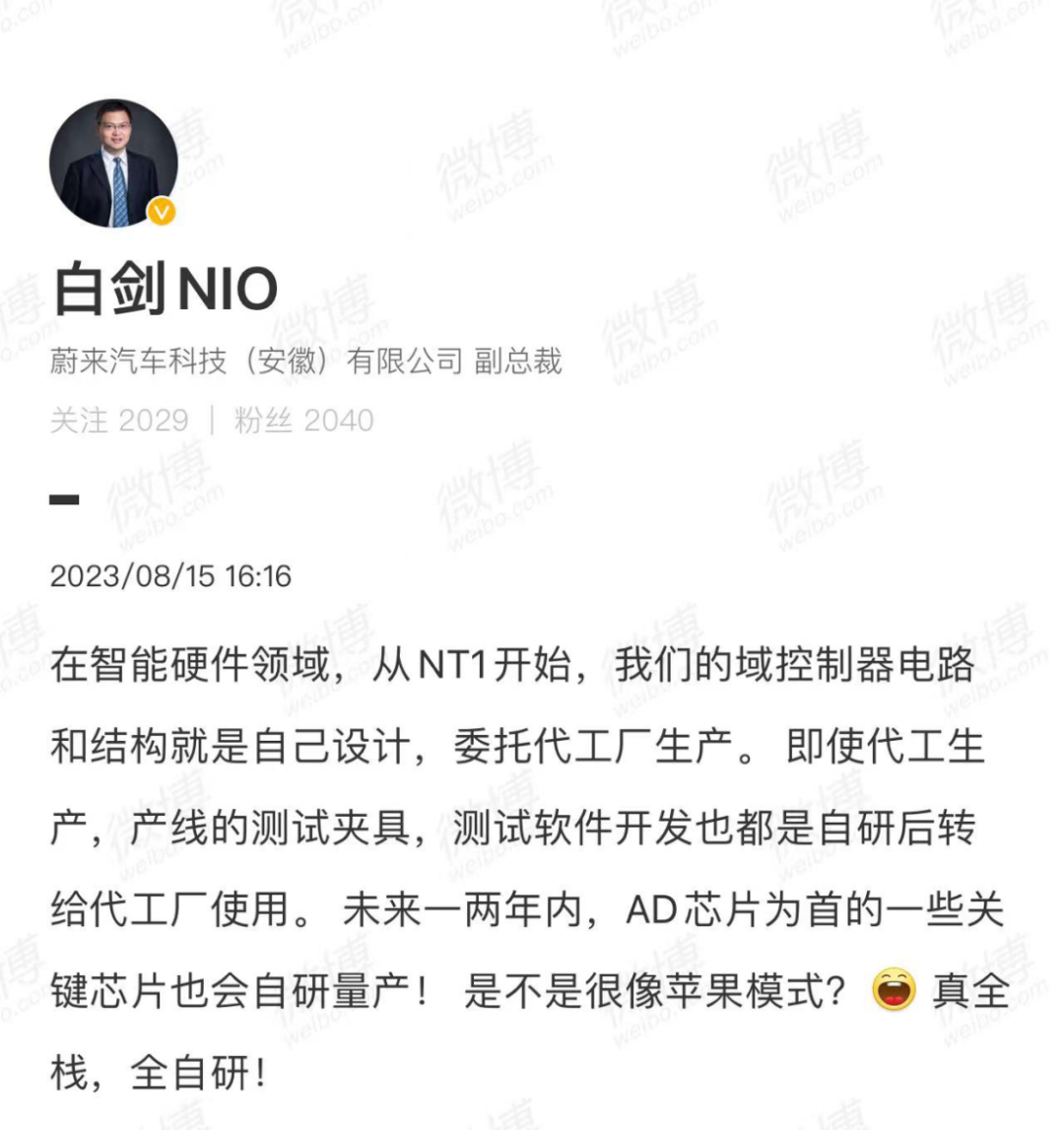

近日,蔚來汽車副總裁發微博表示,未來一兩年內,蔚來汽車將實現一些關鍵芯片的自研量產。這一消息再次引起產業對車企自研半導體的討論。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/202308/449730.htm

7 月 20 日,汽車大廠 Stellantis 宣布要在 2030 年之前投資 100 億歐元,確保各種半導體的供應。同時,Stellantis 還將與 AiMotive 和 SiliconAuto 合作開發自研半導體。曾幾何時,汽車行業因為缺芯不能及時出貨,大量車企在當時開始涉足半導體業務以確保供應鏈穩定。然而眾所周知,芯片行業是一個投資周期長,回報慢的行業。那么現在這些造芯片的車廠過得還好嗎?

由東風公司牽頭成立的湖北省車規級芯片產業技術創新聯合體成立一年以來,已實現 3 款國內空白車規級芯片首次流片。東風汽車不是唯一一家取得進展的跨界車廠,吉利汽車旗下億咖通科技和安謀中國等公司共同出資成立的芯擎科技也實現了國產 7nm 智能座艙芯片的量產。

結合上圖不難發現,有些汽車公司的嘗試依舊沒有落地。這再次反映出車用半導體是一個進入壁壘相對較高行業。

新老玩家的對決

相對于前兩年車企密集宣布造芯的間隔來看,2023 年以來,其實「車企造芯」的報道少了很多。一方面的原因當然是有造芯實力的車企已經進入了這一領域;另一方面則是因為汽車半導體的供貨相對趨于穩定。

半導體咨詢機構 Techinsights 指出,從英飛凌、恩智浦、瑞薩和羅姆等主要汽車半導體公司的交貨期和庫存來看,車用芯片供需正在趨于正常。汽車專用半導體供應壓力正在減輕,特別是那些基于成熟工藝節點的半導體技術,如 28nm、40nm 等。市場現在對現有的瓶頸以及需要采取哪些緩解戰略有了更清晰的認知。最重要的是,這些剩余的瓶頸不再對汽車生產計劃構成威脅。

在這樣的背景下,傳統半導體公司正在發揮優勢,畢竟自研車規級芯片資金門檻非常高。據專家預測,僅以基礎芯片的投入為例,起步門檻就是 10 億元,如果再加上總體研發及運營,一般的芯片普遍需要百億元以上的投資規模。英偉達旗下的 Orin,是英偉達花費 4 年時間投入數十億美元打造的。理想汽車創始人李想曾透露,早期理想未選擇全棧自研的重要原因就是資金有限。正是車規級芯片的壁壘讓缺芯潮中汽車行業成為了重災區。

此外,車企自研芯片還會面臨客戶單一的挑戰。車企如果沒有足夠的出貨量,收回成本就很難,降低整車的芯片成本就更是奢望。一款汽車 SoC 每年出貨量不到百萬以上,難以支撐芯片的持續研發投入。無論造車新勢力還是傳統車企,即便將芯片團隊拆分獨立運營,拆分出來的團隊依舊很難獲得包括競爭對手在內的其他客戶的訂單,難以提升芯片銷量,競爭對手會出于對技術領先性、價格、系統適配等方面的商業考慮,選用第三方芯片。

在這樣的情況下,很多車企選擇與科技企業分工協作。通過與芯片設計公司合作,車企也可以進行差異化定制,或是更好的選擇。畢竟即使是差異化的定制,芯片內部 50% 的部分也是通用的,芯片設計公司可以在原有版本的基礎上進行差異化設計,實現部分差異功能。

車企依舊堅持自研芯片的決心

看起來汽車缺芯的問題已經有所緩解了,其實汽車公司們可以像從前一樣「過上安逸日子」了。但是國內的許多車企依舊表態「堅定發展半導體」。

前不久,長安汽車董事長朱華榮表示 「過去,我們主要是『跟隨』,但今天不一樣了。很多企業發展到今天,突然發現要做很多研究了,因為前面已經沒有跟隨的對象,必須自己來研發創新。」

隨著半導體在汽車上扮演的角色越來越重要,掌握底層的芯片,才能掌握頂層的產品。特別是在汽車產業進入電動化、智能化的新時代后,企業不再有值得借鑒的先例,只有技術創新才能讓企業實現領先。廣汽集團董事長曾慶洪也曾透露,「十四五」期間,廣汽集團將聚焦基礎研究突破和關鍵核心技術進行攻關。未來,廣汽將加大研發基礎能力、核心技術能力、關鍵零部件配套及生產能力建設,實現智能網聯和新能源車三電核心技術行業領先。

在過去的 50 年里,汽車原始設備制造商一直在分散他們的供應鏈,而不是像該行業史的前 50 年里那樣進行垂直整合。隨著軟件在行業中愈發占據主導地位,這種模式將不再適用。汽車制造商已經意識到了這個問題的嚴重性,許多汽車制造商正在采取更全面的方法來生產半導體和計算機。但這種轉變不會在一夜之間完成。汽車制造商無法從近乎混亂的十幾家供應商的 200 個微控制器立馬轉變到采購單一的超級芯片。他們希望現有的供應商能提供更全面的平臺。從某些指標來看,特斯拉是目前垂直整合程度最高的汽車制造商,甚至設計了自己的芯片和軟件。

市場調研機構 Gartner 發布的一份報告顯示,由于芯片短缺以及汽車電氣化、自動駕駛等趨勢,全球前十大汽車制造商中的半數將自行設計芯片,借以掌控產品路線圖和供應鏈。汽車電子元器件市場價格的波動,原因一方面在于,新能源汽車發展勢頭迅猛,且集中在一些核心市場,日趨激烈的競爭倒逼價格下降;另一方面,受前兩年保供影響,物料有所積壓,帶來價格下降。在這種情況下,誰能更有效地管理供應鏈,就能贏得制造商、原廠、代理商更多的信任。同時供應鏈提供者,也要正視競爭壓力,快速調整產品供應。

Gartner 研究副總裁 Gaurav Gupta 認為,汽車半導體供應鏈很復雜。在大多數情況下,芯片制造商只是汽車制造商的三級或四級供應商,通常需要一段時間才能適應汽車市場的需求變化,這使得汽車制造商增加了對半導體供應鏈的控制欲望。

未來市場仍會擴大

技術革新帶動生產成本下降,以前汽車里僅有幾顆 MCU,而現在有幾百顆,甚至上千顆。業內人士表示,隨著材料和技術的進步,未來產品的價格還會不斷往下走,但是市場需求將保持旺盛。

在傳統燃油車中,MCU 價值占比最高,達到 23%;其次為功率半導體,達到 21%;傳感器排名第三,占比為 13%。而在純電動汽車中,由于動力系統由內燃機過渡為電驅動系統,傳統機械結構的動力系統被電動機和電控系統取代,其中電控系統需要大量的逆變器,對 IGBT、MOSFET 等功率器件產生了大量需求,推動了功率半導體在純電動車的價值占比大幅提升至 55%,MCU 和傳感器價值占比分別為 11% 和 7%。

未來,汽車上的每個系統都需要某種形式的集成平臺——傳感器、運動控制、電源管理、安全保障、車內和儀表盤系統,可能還有更多。其中的許多系統或許會進一步細分為區域(如每個輪胎、發動機等)。這些平臺的半導體需要更加緊密地耦合,每個平臺都有自己的軟件堆棧。所有這些對現有的半導體供應商來說都是好消息。

經測算中國新能源汽車半導體市場規模在 2025 年有望達到 62.8 億-73.2 億美元。汽車半導體包含功率、控制芯片、傳感器等。

一顆汽車芯片從立項、設計、流片、車規認證、車型導入驗證,到量產裝車,通常需要 3—5 年的時間。當性能、指標某一項檢測不達標,一切推倒回到原點,重新設計、建模等,循環往復。在這個漫長的鏈條中,車企從零開始,但是傳統企業已經在走向下一個環節——碳化硅。

2023 年 Q2,英飛凌收入同比增長 13%,達到 40.9 億歐元,高于分析師預期;按業務劃分,汽車電子(ATV)部門營收環比增至 21.29 億歐元,8 月 4 日,英飛凌宣布,將大幅擴建馬來西亞 Kulim 晶圓廠,這是繼之前于 2022 年 2 月宣布的投資計劃之外,將打造全球最大的 8 英寸碳化硅(SiC)功率晶圓廠。這項擴建計劃的背后是客戶的承諾與支持。據英飛凌透露,Kulim 工廠的擴建計劃已得到客戶約 50 億歐元的 design-win 合同,以及 10 億歐元左右的預付款。另一家汽車半導體大廠安森美,2023 年 Q2 收入 20.944 億美元,汽車業務收入超 10 億美元,同比增長 35%,創歷史新高;碳化硅收入同比增長近 4 倍。

那么是否還有其他角色可以在中國汽車產業中,幫助車企去管理供應鏈呢?或許分銷商是其中一個答案。芯片代理商可以提供技術支持、解決方案支持和供應鏈服務的同時,和車企一起建立起一條透明的供應鏈。因為代理商有產業所需全部芯片產品,客戶可以通過系統對接,了解產品排單、庫存情況,幫助車企更好地管理供應鏈。

總而言之,汽車半導體市場的未來,還有許多可能性。答案何時揭曉?蔚來給出的答案是「九月見」。

評論