新勢能帶動MCU發展 40nm漸成主流

隨著人工智能、自動駕駛的到來,MCU再次成為焦點。面對應用領域的技術變革,MCU領域的市場空間被新勢能帶動。MCU的市場與技術走勢也發生了改變,MCU展現出的新特征讓很多廠商捕捉到了商機。在這一波風口中,企業都有哪些機遇?MCU制造工藝的發展趨勢如何?中國市場在其中扮演著什么樣的角色?《中國電子報》邀請主流企業嘉賓,共話MCU新氣象和新未來。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/201809/391443.htm新一代信息技術產業帶動MCU需求擴張

記者:對于2018年MCU市場需求狀況各位怎樣看待?MCU的價格走勢是否會發生較大變化?

Alex Koepsel:根據行業研究報告,MCU市場目前需求旺盛。智能化的發展不僅推動對無線MCU的需求,而且也給整個嵌入式半導體產品市場帶來了機會。Silicon Labs已經關注到一些MCU產品的價格在下滑,其原因主要是采用了更先進的工藝技術,從而導致材料成本降低。在被壟斷的市場中,成本下降也有可能被轉換為更高的商業毛利。

刁勇:2017年以來,半導體元器件缺貨是由市場需求、客戶排單計劃以及上下游產業鏈配合度等綜合因素造成的。2018年MCU市場需求在樓宇自動化、智能家居、智能工廠等行業應用的推動下繼續成長。未來的幾年,樓宇自動化、智能家居、智能工廠和電網自動化等行業應用推動,以及物聯網,機器人相關的各種新行業興起,將給所有MCU廠商帶來巨大的商機。德州儀器也會聚焦這些行業,提供超低功耗的MSP鐵電MCU平臺系列、Simplelink無線MCU系列為這些行業服務。

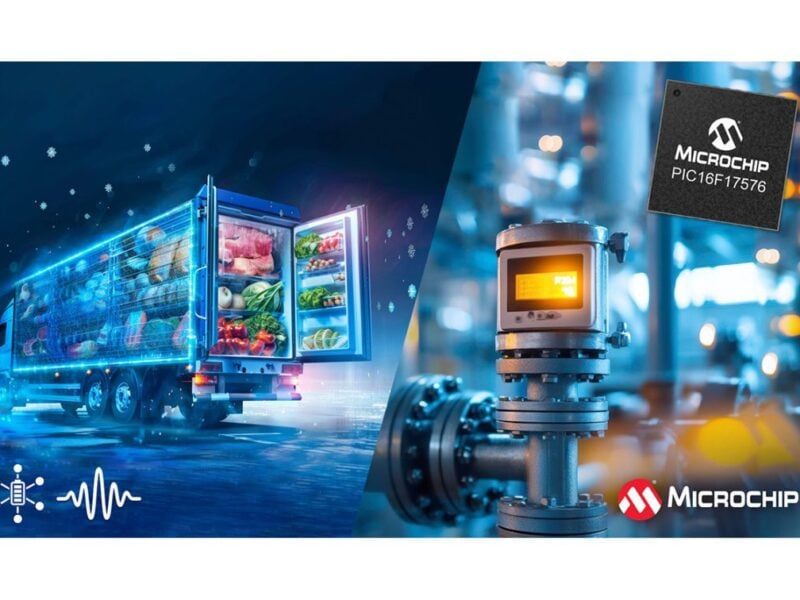

范恒:2018年物聯網和嵌入式應用市場延續火熱態勢,帶動MCU市場繼續成長。在汽車電子領域,不論是傳統的車況和行車控制,還是未來的車聯網,都會有各式各樣的連接控制、數據與信號處理,MCU都是很重要的處理芯片。未來2~3年內,一方面市場對消費類MCU的價格還是有強烈的逐年下降的期望;但另一方面受到需求迅速增長的刺激,以及8英寸產能緊張造成的晶圓價格上漲的影響,將會限制MCU價格下降的速度與空間;同時,32位MCU市場占比的快速上升,工業控制、汽車電子應用等市場的擴大,以及工藝制程的不斷提高,將使MCU的產品種類構成、性價比發生較大的改變。

林志明:2018年市場需求的一個特點就是供需失衡,需求量很大,但是供應不夠。作為集成電路的供應商,除了技術產品、市場規模以外,有時也會被半導體市場的景氣循環所影響,半導體市場往年都有一個3~4年的周期。以2017年缺貨的情形來說,我認為有一半的原因來自于產能調控。因為,半導體景氣良好,所以有相當多的集成電路廠商,沒有搶到產能來做足夠的MCU。2018年,高端晶圓產能特別是在7nm、16nm方面的供應還是比較緊張,所以高階的MCU缺貨現象應該還是有可能出現。目前的漲價現象,被動元件比主動元件多。主動元件漲價,不管是比例還是環境氛圍都比較緩和。

Rhonda Dirvin:MCU被用于很多類型的電子設備中,因此大家會期望MCU市場繼續保持強勁的增長。Arm預計,未來十年MCU市場將會有巨大增長,尤其是在物聯網的推動下。然而,許多芯片的成本將變得非常低,這不可避免地導致芯片的平均價格下降。我們看到越來越多的Cortex-A處理器被應用于深度嵌入式應用程序,如果將這些Cortex-A設備視為MCU類,可能會帶高MCU的平均價格。

邵華:2018 MCU市場趨于穩定。本月開始,ST已經有部分低價貨源進入市場,加上國際關系的影響,缺貨情況應該不會出現。前期缺貨主要是由于芯片上游晶圓擴產不足以及存儲器市場需求擴大導致晶圓供應十分緊張,使得MCU供應出現緊張。MCU的價格走勢不會發生較大變化。MCU產品市場屬于分散市場,碎片化嚴重,價格波動較小,前期由于供應不足導致的部分產品漲價已經慢慢趨于穩定。

記者:人工智能、智能制造、自動駕駛等熱點應用對MCU市場的影響是什么?

范恒:目前看來,汽車電子、工業控制、物聯網(IoT)等領域是MCU市場持續增長的主要推動力,另外,人工智能領域熱度始終不減。對于MCU而言,在處理能力提升、數據采集速度與精度、通信協議接口、可靠性和穩定性等方面提出了越來越高和越來越多的要求,細分市場需要MCU產品能夠更具針對性。華虹宏力也十分關注MCU面臨的新的挑戰及市場機會。

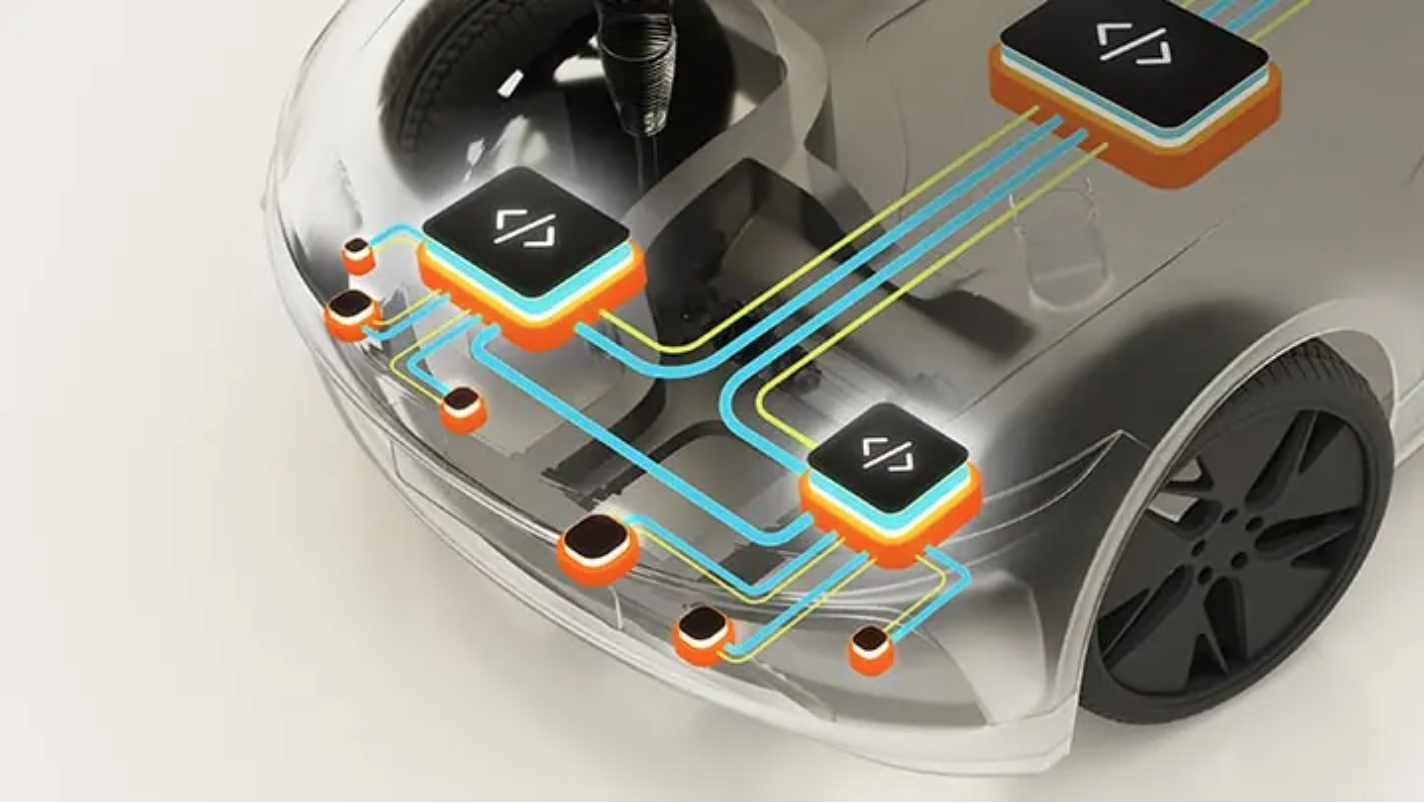

林志明:以前,每一輛汽車上面MCU的數量可能是20顆,而在人工智能、智能制造、智能駕駛出現之后,每輛車上MCU的數量可能會上升到200顆。但是從數量上來看,汽車依舊不會是主流市場,全球每年汽車的數量不到上億輛,其中還包括一些傳統的汽車。所以估計8位、32位的MCU,每年只會達到60億顆的數量。對于車用MCU,因為數量的限制所以沒辦法成為主流市場。但是,它是未來的一個趨勢。

卜陽春:自動駕駛需要汽車具備高度的智能化、網聯化。智能化需要對攝像頭及各式各樣的傳感器所采集的數據進行大量的運算處理,而大量數據在車載網絡上的傳輸對MCU的通信接口提出了更高的要求,這也是為什么CAN-FD、車載以太網變得越來越重要的原因。網聯化意味著車與車外、車內各個ECU單元通信的網絡都要聯系起來,通信的安全就變得尤其重要,車輛信息不能被黑客輕易破解、惡意破壞,這也要求MCU必須具備硬件的加密/解密單元,從而對通信的內容進行加密、保護,保證通信的安全。

Rhonda Dirvin:自動駕駛需要不同類型的處理過程。某些部件需要確定性的實時響應和最高水平的系統性功能,以實現功能安全。自動駕駛的另一個基本要求是安全性。因為自動駕駛控制系統依靠各種不同的連接解決方案來收集信息。安全(security)隱患會危及系統的安全性(safety)。這不僅僅是關于MCU芯片的安全特性(例如存儲器上的奇偶校驗/ECC保護、數字系統的故障檢測),也適用于軟件。

邵華:人工智能、智能制造、智能駕駛等都是基于汽車和工業的應用,對速度、安全性和可靠性有較高的要求,勢必向更先進的32位及以上工藝方向發展,且將對MCU的使用環境、溫度都有更苛刻的要求。同時,這些領域都強調智能,需要大量的輔助控制,以此來對應指定的目標。對MCU的性能有定制化需求,且用量較大。對成本控制也有強烈需求,這就對傳統大廠的通用MCU提出了挑戰。但這些新興應用市場處在發展的初期階段,還沒有成為MCU的市場主流,預計在未來5年內,隨著技術突破和軟硬件環境的成熟,將得到大幅發展。

譚紹鵬:人工智能、智能制造等熱點領域離不開對大數據的實時性處理,如果不能有效、實時地處理數據(包括數據采集、數據存儲、數據分析、控制),則不能稱為完全意義上的智能化。另外一方面,云端大數據的批量處理已經成熟,然而,如果每一數據都需要依賴云端處理,無疑造成數據處理的延遲,特別那些實時性要求特別高的應用,比如工業物聯網、智能化工廠等。由此可見,要實現以上數據處理的實時性、有效性,系統控制或終端設備等核心部件,比如MCU或者MPU等,都需要進行升級換代來滿足這些應用領域的需求。為此,瑞薩電子提出了嵌入式人工智能(e-AI)的解決方案,使終端設備實現智能化。

周振齊:人工智能、智能制造、智能駕駛和無人駕駛等新技術,核心是算法和海量數據,這意味著它需要超強計算能力、大量代碼和更頻繁的迭代升級,對MCU提出了一些新的要求,包括高性能CPU、低功耗、高可靠性、超大容量Flash和RAM,需要CAN、Ethernet等各種網絡接口支持傳輸海量數據和OTA空中升級,需要達到嚴格的功能安全和網絡安全。這些新技術將引領新一代MCU的技術升級。

工藝技術持續提升 40nm成為趨勢

記者:當前MCU的主流工藝節點是什么?您對MCU制造工藝的發展趨勢如何看待?貴公司有哪些技術保障產品高性能、低功耗的實現?

Alex Koepsel:由于微控制器市場巨大等因素,各種工藝節點和制造技術都共存于市場之中:180nm、90nm、55nm、40nm、28nm、ULP和ULL等等。一些應用需要在休眠模式時有低漏電電流,一些則需要低工作電流,其他的則需要犧牲功耗去實現特殊的性能和功能。應用場景如此之多,沒有一種“包打天下”的技術方案。Silicon Labs專注于適合我們物聯網客戶需求的最佳制造工藝和材料。由于我們的物聯網客戶需要高性能、更長的電池巡航時間(低功耗)和低成本,我們與制造伙伴密切合作采用一種可靠的技術在這三個方向上尋找最優方案。

范恒:隨著智能產業的進一步發展和深化,未來將會有近一半的微控制器采用12英寸工藝線的制程進行生產。目前,華虹半導體(無錫)有限公司正在建設中,這條月產能4萬片的12英寸集成電路生產線達產后,華虹宏力未來將同時具備8、12英寸工藝線的MCU制程,可提供覆蓋高端32位MCU到普通消費類MCU產品的eflash/EEPROM、OTP/MTP等工藝技術平臺。此外,公司還推出了專為物聯網打造的0.11微米超低漏電嵌入式eFlash及eEEPROM工藝平臺,基于這些技術平臺,公司還自主開發了包括時鐘管理、電源管理、模數轉換等一系列超低功耗模擬IP,幫助客戶設計低功耗、高性價比、高精度的各類MCU。

林明:MCU目前有130nm、90nm、65nm、55nm和40nm各種工藝節點,針對不同性能和集成度的MCU各有優勢。未來的發展趨勢還是會在各個工藝之間尋找平衡,實現最好的性能價格比。賽普拉斯最新的40nm超低功耗技術,為物聯網應用和邊緣計算的高性能、高集成度MCU提供保障,最新推出的PSoC 6 MCU系列就是一個成功案例。

邵華:目前MCU的主流工藝節點在130nm到55nm之間,部分MCU主流廠商正在開發40nm和28nm的產品。MCU產品隨著新興應用的發展趨向高性能和低功耗兩類,一類是支持實時控制,如智能駕駛等類型,需要對MCU的性能有較高要求,另一類將是基于物聯網的MCU芯片。業界普遍布局低功耗邏輯平臺和低功耗嵌入式閃存,改善其功耗指標。上海華力微電子也在一開始就研發了業界同節點更具功耗優勢的55nm SONOS低功耗嵌入式閃存工藝,并且正在進一步開發具有更佳功耗指標的55nm、40nm超低功耗SONOS嵌入式閃存工藝。

周振齊:目前我們的競爭對手量產工藝采用65nm和55nm,瑞薩采用最先進的40nm工藝并已經量產多年。今年已發布了基于28nm工藝的車用RH850第二代產品并開始交付樣片。瑞薩的RH850家族MCU通過采用全球最先進的40nm工藝和獨有的金屬氧化物——氮氧化硅(MONOS)結構,實現高性能、高可靠性和低功耗。

中國市場空間廣闊 技術生態品牌人才存短板

記者:您認為中國MCU目前面對的最大困難和機遇是什么?

Alex Koepsel:中國在2018年及以后都充滿了MCU發展的機會,包括8位、32位和無線MCU等多樣化產品帶來的機會。智慧城市應用可關注諸如NB-IoT等新興無線技術,它們注定將在中國有很大的發展。智能家居生態則更多關注可簡化用戶體驗的獨特功能,包括語音AI、多協議無線和可升級的安全保護等。工業物聯網和自動化則更多關注傳感器數據AI、安全保護、產品更新和產品換代等。在硬件上,我們將繼續關注云、數據科學和AI服務等領域內的成長機會。今年在中國市場上到處都充滿了機會,所有的細分市場都有增長。

范恒:作為國內主要的MCU代工企業,這些年我們的MCU客戶數量和產品的數量都在快速、大幅度增加,反映了國內MCU的巨大需求。當然,國內的MCU目前還是以消費類為主,需要進一步提高國內公司的高端MCU的產品開發能力和市場占有率,以及提升品牌形象,非常期待MCU全球前十大供應商中能早日出現中國企業的身影。

林志明:中國電子企業跟國際上比起來,不管是在人力、生態,還是技術方面,還是面臨很大的難關。各家的成本都在升高,這是一個隱憂,挖角現象太嚴重,背后的原因就是人才不足,導致每個廠家的運營成本升高,差異化不明顯。不論是人才還是生態環境,都需要時間去培養,需要扎實的練功,是急不來的。彎道超車,雖然有一定的概率,但是概率比較低,不容易實現。“馬步”蹲得扎實的,才能把生態環境做得好。

Rhonda Dirvin:從全球來看,8/16位MCU約占總銷售額的40%,32位MCU占60%。Arm是(目前)32位MCU的市場領導者,我們估計占有超過80%的市場份額。中國是一個巨大的市場,制造許多含有大量MCU的電子設備。我們認為,2018年中國MCU市場有著巨大的機遇。我們在中國看到了增長和機遇,這就是為什么Arm決定投資中國的合資企業。

邵華:2018年中國MCU市場迎來了良好的發展機遇,中國作為全球最大的電子產品的制造基地,在產業鏈上具有優勢,市場需求動力強勁。受上游原材料漲價和國外MCU大廠交期延長的影響,2017年MCU缺貨的情況延續至2018年,供需不平衡的市場環境為國內MCU企業帶來了機會,再加上國內MCU企業技術升級,開始能提供中高端的32位MCU,國內的晶圓代工廠,如華力也積極布局55nm及以下嵌入式閃存工藝技術和配套IP庫,設計、制造和產業鏈通力合作,逐漸打破國外壟斷,促進MCU國產化。

2018年對于國內生產商來說,應該是風險大于機遇,隨著國際關系越發嚴峻,目前半導體市場極不穩定。國內MCU廠商市占率還是很低,目前最大的困難是市場接受度和品牌認可度不足。想要做好MCU,首先靠人才,包括設計人員、工藝開發人員、系統軟件支持人員以及客戶服務人員等的培養,這是一整套的過程,其次是開發出更有競爭力和差異化的產品,形成規模和品牌聚集效應,最后也需要國家大環境的支持。

記者:您如可看待中國MCU未來的發展?

Alex Koepsel:我們已經關注到中國正在對自主技術與供應商不斷增加投資,所以我們可以預見到新的產品和顛覆性技術將不斷涌現。傳統MCU市場的競爭領域主要以硬件為中心,包括功耗、外設、性能、體積和材料成本等等。未來或許將不完全一致,我們可以預見更大的系統級差異化。MCU供應商圍繞芯片提供綜合性解決方案的現象正在世界各地發生。未來在中國的開發活動將繼續揭示這種趨勢,并拉動跨越國境、市場、行業和細分領域開展合作的更大需求。

范恒:我國集成電路產業已駛入高速發展的快車道。隨著電子設備的復雜化,32位MCU需求劇增,與8位MCU互補,形成32位主流發展、8位應用廣泛的格局。近年來,國內MCU企業銷售增長很快,基于32位/8位MCU市場涌現出一批優秀的設計公司,我們也將持續發力嵌入式技術,在現有的8英寸線及未來的12英寸線上持續研發、優化工藝平臺,助力中國MCU市場發展。

林明:中國MCU已經有良好的發展,但是和國際MCU公司相比,技術的積累和生態的建立,特別是工具和軟件服務上還有差距。但隨著本土公司的資源投入和市場應用的深入,這個差距會越來越小。

Rhonda Dirvin:中國MCU供應商正在不斷成長。他們與OEM廠商有著密切的關系,這樣OEM廠商才能幫助他們針對最相關的終端應用產品來更好地定制芯片,同時進一步改進他們的MCU產品,以便在全球范圍內競爭。

邵華:中國是世界芯片最大的進口國,所以市場潛力無限。中國不缺市場,不缺錢,唯一缺的是人才以及具有競爭力和品牌認可度的MCU產品。從宏觀經濟和應用領域來看,預期中國MCU未來幾年的發展仍將保持穩定成長的態勢,主要的驅動力來自于智能家電、工業控制和汽車電子等應用市場,物聯網小量多樣的特性,也將促使更多MCU產品面市。未來也可見32位MCU成為主流,華力看好中高端MCU的制造需求,滿足MCU對低成本、低功耗、高集成和高穩定性的產品特性,目前除了成熟的55nm嵌入式閃存工藝之外,未來也將推出40nm和28nm嵌入式閃存工藝。

周振齊:隨著中國經濟的崛起,物聯網、人工智能、智能制造、無人駕駛等新技術方興未艾,MCU整體市場需求還在增長,特別是汽車MCU部分,全球MCU廠商越來越重視中國市場,開始專門開發針對中國市場的新產品,中國市場正在實現從跟隨者逐漸到引領者的轉變。

評論