柔性物理或化學傳感器10大最新研究成果

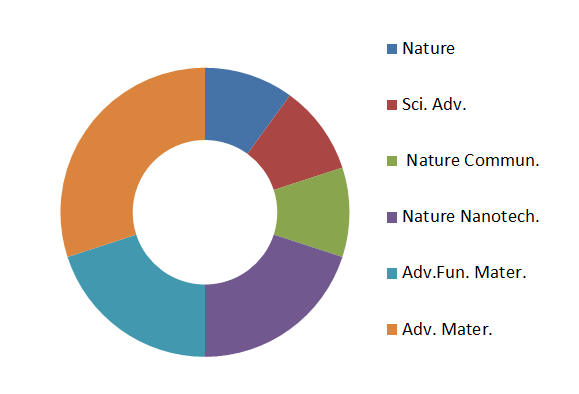

自然界中,生物體能對外界環境的刺激做出準確而迅速的響應,這是歷經億萬年自然選擇的結果,也是生命的重要特征。隨著材料學科的發展以及對材料性能的需求逐步提高,人們期望人造材料能夠對外界刺激做出一定程度的感知或反饋,即具有比擬生物體的環境響應性。因此,環境響應型材料可以定義為對外界物理或化學刺激,諸如溫度、pH值、光場、電場、磁場、以及應力等的變化,其自身性質發生可逆改變的材料。然而傳統環境響應材料主要為高分子材料,如水凝膠等,尚存在機械性能差、功能單一、響應速度慢等缺點,極大限制了其應用。近年來科學家嘗試通過納米技術提高環境響應材料的性能。 穿戴式傳感器技術對于通過持續監測個人健康狀況來實現個性化醫學至關重要。生理信息可以進行非侵入性監測。以前報道的基于汗液和其他非侵入性生物傳感器一次只能監測單個分析物,或者缺乏現場信號處理電路和傳感器校準機制,以準確分析生理狀態。汗液分泌的復雜性,目標生物標志物的同時和多重篩選是至關重要的,需要全面的系統整合以確保測量的準確性。提供機械靈活和完全集成(即不需要外部分析)傳感器陣列,用于多次原位排汗分析,同時和選擇性地測量汗液代謝物(如葡萄糖和乳酸)和電解質(如鈉和鉀)離子),以及皮膚溫度(以校準傳感器的響應)。通過將與皮膚接觸的基于塑料的傳感器與固定在柔性電路板上的硅集成電路相結合,實現復雜的信號處理,從而彌合了可穿戴式生物傳感器中信號轉導,調理(擴增和濾波),處理和無線傳輸之間的技術差距。由于它們各自的固有限制,本應用程序無法單獨使用這些技術之一實現。穿戴式系統用于測量從事長時間室內和室外體力活動的人類受試者的詳細汗水分布,并對受試者的生理狀態進行實時評估。該平臺能夠進行廣泛的個性化診斷和生理監測應用。因此,在追求高性能目標的同時,通過對其組分和結構設計賦予其環境響應的功能,并且進一步地實現多功能傳感器件集成以構筑類智能復合傳感檢測系統。本文匯總了柔性物理或化學傳感器10篇最新研究成果,包括Nature、 Nat. Nanotechnol.、Advanced Materials、Materials Today、 Sci. Adv.等頂級期刊,如圖1所示。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/201805/380263.htm

圖1 期刊分布

【文獻導讀】

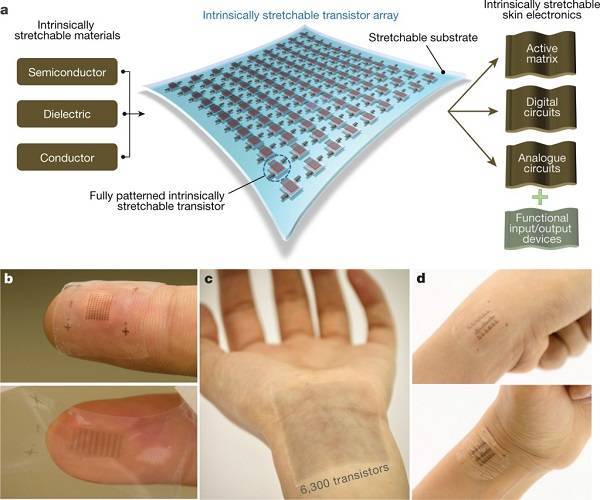

1. Nature:基于本征可拉伸晶體管陣列可擴展制備工藝的類皮膚電子器件

近日,斯坦福大學鮑哲南教授研究團隊開發了可對不同本征可拉伸材料實現高成品率和器件性能均勻的制備工藝,并實現了晶體管密度為347/ cm2的內在可拉伸聚合物晶體管陣列,這是迄今為止在所有已報道的柔性可拉伸晶體管陣列中的最高密度。該陣列的平均載流子遷移率可與非晶硅相當,在經過1000次100%應變循環測試后也只有輕微改變,同時,還無電流-電壓遲滯。基于上述制造工藝,該團隊首次研發出皮膚一樣屬性的可拉伸集成電路元件,如有源陣列與傳感器陣列集成的可拉伸觸覺電路,可粘附到人體皮膚表面,使柔性電子裝置佩戴或使用更加舒適。其所開發的工藝為結合其他內在可拉伸聚合物材料提供了一個通用加工平臺,使制造下一代可拉伸類皮膚電子器件成為可能。

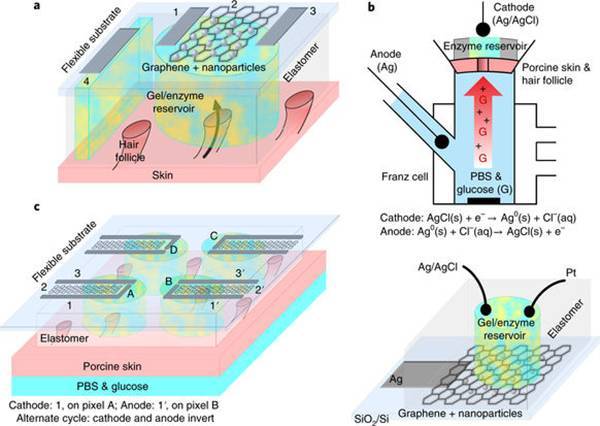

2. Nat. Nanotechnol.:基于石墨烯的具有路徑選擇性和特異性的無創、透皮葡萄糖監測

在世界范圍內,糖尿病的發生率在不斷增高,而人體內血糖濃度的監測成為糖尿病患者護理的基本保障。目前,主要的血糖監測手段是通過手指的侵入式血液采集實現,這種方式必然會帶來一定的疼痛和不適,最近開發的可植入式、微針型傳感器不能適用于大多數的2型糖尿病患者。因而,截止目前,針對糖尿病患者血糖監測的無針方法還沒有相關報道。近日,英國巴斯大學的Adelina Ilie教授課題組,設計并構筑了一種新型體內葡萄糖監測系統,該系統是從皮膚中毛囊的組織液中采集葡萄糖,從而實現無創葡萄糖監測,對于開發針對糖尿病患者等的非侵入式血糖監測具有重要價值。研究還發現,該系統能夠連續監測人體內血糖濃度。

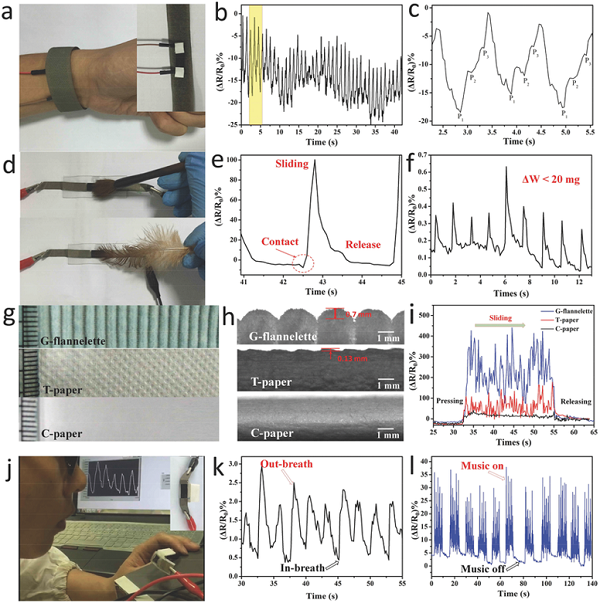

3. Adv. Funct. Mater.:對法向-切向力具有相反電阻響應傳感器助力高靈敏人造皮膚

為了和外界環境兼容以及可附在3D結構上,可穿戴電子皮膚要求是柔性且可拉伸。為了實現這個目的,已經發展了具有多功能的柔性電子皮膚,其中因為柔性力傳感器在智能終端的巨大應用,所以發展最快。為了實際探測,實現電子皮膚對法向壓力和切向摩擦力的實時探測和區分是非常重要的。相比當前柔性壓力傳感器或壓力-應變傳感器,實現法向和切向力探測電子皮膚的研究是非常有限的。對于這類電子皮膚的發展有三個挑戰:(1)實現電子皮膚三個方向力探測;(2)實現不同類型力的法向和切向區分;(3)結構簡單可大規模制備。這里,研究人員開創新的利用多孔碳納米管(CNTs)/氧化石墨烯(GO)@聚二甲硅氧烷(PDMS)層構建了全柔性和多方向拉伸的力傳感器。這種獨特的電子皮膚具有好的穩定性和高靈敏度(傳感器對切向摩擦力的最高響應因子高達2.26)。并且對壓力和摩擦力的電阻響應相反,實現了對壓力和摩擦力的實時探測和電信號區分。近日,電子科技大學宋遠強副教授、張懷武教授和哈爾濱工業大學解維華教授(共同通訊作者)研究小組聯合研發出一款可同時感應壓力和摩擦力的柔性電子皮膚。研究者通過制備特殊的石墨烯包裹氯化鈉(GO@NaCl)粉體作為致孔劑輔助自組裝過程制備了基于CNTs/GO@PDMS復合三維導電網絡的電子皮膚。該電子皮膚可同時對縱向壓力和切向摩擦力產生響應,并且壓力和摩擦力導致的電阻變化方向相反。該電子皮膚尤其對摩擦力具有極佳的靈敏度(在1KPa壓力下,摩擦力靈敏度因子高達2.26)。在功能應用上,所制電子皮膚可以實現手腕脈搏實時檢測、辨別不同表面粗糙度、探測人體呼吸、感知音樂帶來的空氣震動等。

評論