打破“老外”壟斷,中國機器人產業的“突圍”

2015年5月19日,《中國制造2025》印發, 正式提出要以智能制造為突破口和主攻方向。而作為智能制造領域的一個重要方面,中國機器人產業以其自身的關鍵性、政策的導向和資本的涌入而格外引人注目。近年來中國機器人產業取得的成就也異常突出:2013年國產工業機器人產量僅為9000臺,經過幾年的爆發式增長,到2016年已達7.24萬臺,增幅達七倍多。

然而,中國機器人產業的成長并非一帆風順。在先天不足、起步較晚的情況下,中國機器人制造企業還面臨著外國壟斷企業的夾擊。它們蹣跚起步,在“前有狼、后有虎”的情況下卻逐漸“異軍突起”。

“老外”的壟斷

2014年被稱為“中國機器人產業元年”,從這一年起中國機器人產業開始走上發展的快軌。但在此之前,中國國內的機器人市場長期被國外品牌把持,國產機器人占比不到10%。

中國機器人產業和國外相關產業的差異是巨大的。自上世紀八十年代初起,國外機器人產業的發展已走過三十余年的歷程,在技術積累、生產規模、成本控制等方面都積累了碾壓級的優勢。相比之下,國內相關產業的起步晚了幾個代際的時間。加之國內制造業長期疲軟,中國機器人產業發展乏力。

其中,扼住國產企業之喉的主要是機器人三大核心零部件的生產。

所謂機器人三大核心零部件,即控制器、減速器和伺服電機。由于可靠的國產核心零部件始終沒有研發出來,中國機器人制造廠商不得不以遠高于國外同行的價格購買國外的核心零部件,后期維護、更換的成本更是極為高昂。以減速器為例,據國內來福諧波CEO張杰介紹,在諧波減速器方面占據全球壟斷地位的日本HD公司賣給機器人“四大家”(瑞士ABB、德國庫卡、日本FANUC和日本安川電機等四大機器人制造商)的價格大概是兩千左右,賣給中國廠商的價格卻高達六千以上,后者是前者的幾倍多。

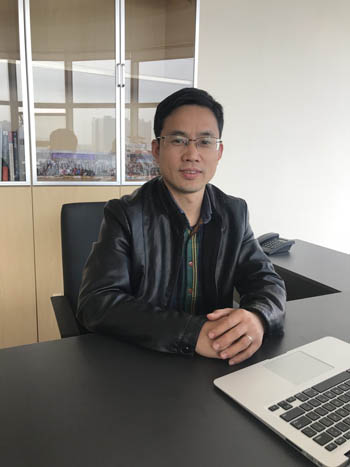

圖注:來福諧波CEO張杰

“中國作為全球最大的機器人市場,在以前一直是由老外來壟斷的,”張杰分析道,“如果一直沒有研發出國產核心零部件,中國機器人產業不會有任何機會。”

的確,在高額的采購成本和維護成本的制約下,國內廠商在缺乏技術優勢的同時也很難擁有價格優勢,在“如狼似虎”的國外同行面前便完全失去了競爭力。如此一來,國內機器人企業和市場的發展都同時受限。

在這種嚴峻的形勢下,可以說,發展中國自己的核心零部件已經到了刻不容緩的地步。

突圍

2011年,現卡諾普CEO李良軍看到了機會:“中國作為一個制造大國,對機器人有很大的需求量。隨著中國機器人市場不斷增長,市場對國產機器人的需求也必然不斷增大。” 不久,卡諾普創業團隊形成。

圖注:卡諾普CEO李良軍

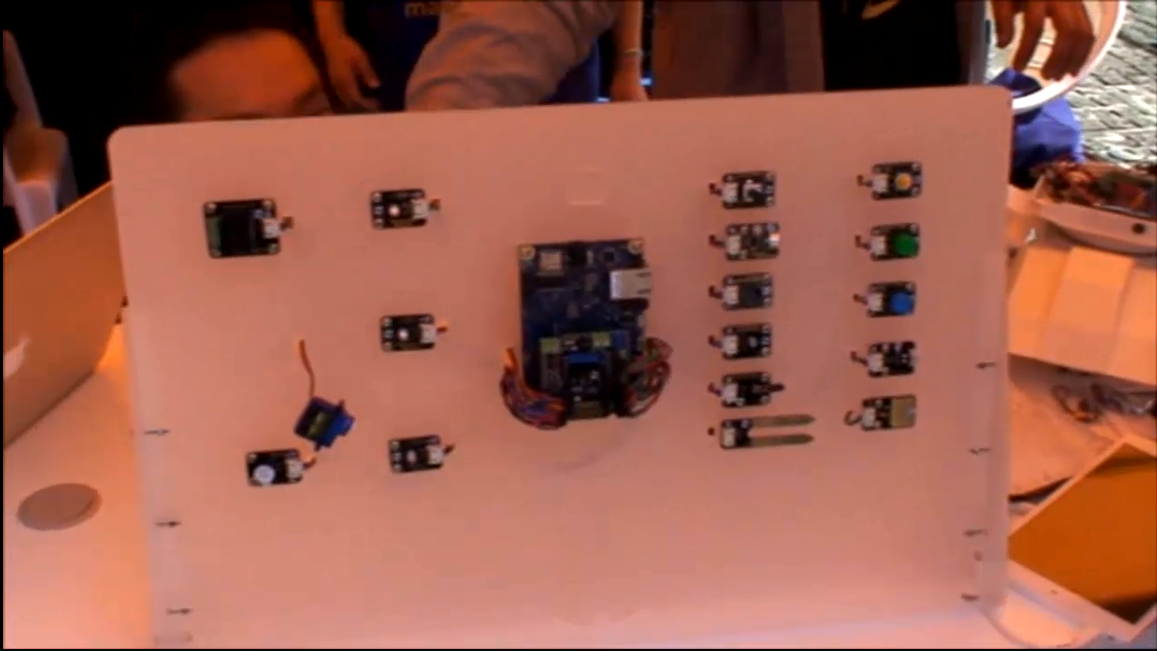

2012年9月,在此前創業團隊的基礎上,成都卡諾普自動化控制技術有限公司正式成立。公司在成立之初就依據自身創業基礎,選擇研發作為機器人三大核心零部件之一的控制器。控制器被譽為機器人的“大腦”,負責發布和傳遞動作指令,其功能全面與否決定了機器人在行業應用里的廣度,其性能高低則決定了機器人在行業應用里的深度,因此就機器人的產業化應用而言具有重要意義。

和其他核心零部件一樣,國外品牌的控制器在當時占有絕對壟斷地位。為了打破壟斷,卡諾普進行了艱苦卓絕的工作。

由于起步較晚、根基較淺,當時國內的機器人本體廠商普遍技術薄弱,甚至不少廠商對機器人的原理都一知半解。面臨這樣的不利現狀,在研發過程中,為了開拓市場并促進自身產品迭代,卡諾普除解決控制器本身的問題以外,還“越俎代庖”,協助不少機器人本體廠商解決了一些本體的技術問題和機器人應用的問題。考慮到國內大部分本體廠商資金不足,購買不起用于精度標定的設備,卡諾普還特意為控制器添加了一個用于精度標定的功能。到2017年,卡諾普的控制器已漸趨成熟。

評論