鄔賀銓院士談 ICT的演進與創新

多輸出多輸入(MIMO)天線

本文引用地址:http://www.104case.com/article/201704/358510.htm我們用空分的辦法,用波束賦形一根天線可以對一根終端,目前已經做到天線陣列、智能天線等可以波束賦形,已經有64根天線商用了,128根的已經在4G里得到應用,有的企業還做到256根天線。所以,大規模的天線是支撐5G,使5G的容量大幅度提升的最主要的技術。

全雙工

過去我們的雙工有時分雙工、頻分雙工,現在要全雙工,即同頻同時。同頻同時的一個大問題是自干擾(自己會串擾到自己這里來),解決的辦法是在發送端通過調整時延和衰減來抵消掉串擾。這是在模擬口的,也可以落到數字口來抵消這個干擾。如果能夠把同頻、同時,全雙工的干擾抵消,容量就可以提高1倍。

超密集組網

我們現在是靠加大蜂窩的密度,但是往往在蜂窩中心的用戶體驗比較好。在蜂窩邊緣的體驗不好。所以我們希望使用分布式的天線,這樣就可以解決蜂窩邊緣體驗不好的問題。但是此時各個天線之間帶來了很多的干擾。怎么辦?把所有的天然干擾都測試下來,通過大數據分析讓它們產生抵消。這樣一來,理論上只要把干擾都抵消干凈,移動通信的容量就是無限大的了(注:當然實際上不可能做到這么完美),通常容量能夠提高2個量級。

因此,我們通過高密集的組網、分布式的多天線等進行聯合的數據發送,可以將其他基站的干擾變成有用信號,提升單用戶的吞吐率和系統的頻譜效率。

TDD是5G的主要模式

另外,5G需要用到很多帶寬,這么高的峰值,帶寬頻譜需要很寬,工作頻率要到6GHz和70GHz,這么高的頻段是很難找到成對的頻率的,因此,TDD是5G的主要模式。我們可以看到在天線、業務、頻譜、網絡上面,TDD都顯示出優點,天線上的上下行的信道是一個頻率。

另外,在業務上,TDD可以做到上下行的不對稱分配,可以比較靈活地適應需要。頻譜上容易安排雙工。既然是TDD,它可以適應碎片化的頻率,可以靈活組網。當然,要利用這些優勢需要有一些技術來支撐。

原來在4G的時候,TDD上下行是分在兩個子幀里的,現在為了減少時延,必須把它安排在一個子幀里,即自包含的子幀里,這樣就可以做到低時延。

5G要低頻譜接入

MWC2015(世界無線電大會)通過了一個頻率是1.4~1.5GHz的方案,其它的還沒有定,留在2019年定。2016年7月,FCC(美國聯邦通訊委員會)批準了5G的頻率,工作在28GHz、37GHz、39GHz,以及64GHz到71GHz頻段。2016年11月,歐盟發布了5G頻率,低頻段是3.4~3.8GHz,還有廣播及現在電視用的牌照,也拿出來給移動通信用。高頻段,有24~28GHz,31~33GHz,40~43GHz。總之,5G已經擴展到毫米波頻段了。

目前,中國只安排了3.4~3.6GHz(還是很窄的,只有200M)。所以,中國的5G的頻率面臨著很大的挑戰。

衛星

除了5G以外,現在需要在衛星上應用。過去的高空同步軌道的衛星數量比較少(3顆就夠了,加上備份也就4顆),低軌衛星需要數量比較多(幾百顆)。同步軌道的衛星離地面3.6萬公里,基本上是不可能用手機來接收的,可是最近發展了Ka頻段的衛星,工作頻段是26~40GHz,比現在常規用的C頻段和Ka、Ku頻段都要高。頻率高的好處是:天線可以做到很小,而增益做得比較大。衛星上的天線增益大了,地面接收的天線就可以做小。因此,地面上可以用手持終端接收,而且Ka頻段本身容量大(是C頻段Ku衛星的幾十倍),這樣地面終端也可以做到寬帶化、做到播放視頻。

如此大的容量還帶來另外一個好處,發射Ka衛星和C頻段的衛星的發射成本是一樣的,但是Ka的容量大,平均到每兆的發射成本大大下降。一般地,需要用到多波束技術和雙共振技術,用點波束式對應地面上的需要,這也是信息技術的一個很好的應用。

網絡技術的新進展

光通信的技術容量擴展,我們通過時分復用,在一個波長上可以支持到400G,但是同樣把波分時復用利用起來,我們還可以利用定焦X偏振和Y偏振,同時利用到多載波。所以,光通信可以通過多種技術實現,過去我們用的是單模光纖,現在我們用少模光纖(里面不止一個模),模與模之間會有干擾。當然通過現在的DSP技術可以抵消掉這類干擾。所以,一根光纖可以當多根使用,相當于容量翻了好幾倍。

因此,可以通過提高單波長比特率、增加波長數、增加調制的多電頻數、增加芯數和模式。所以,光通信在最近20年增長了1萬倍,目前的最高記錄是單波長400G,單纖100T。

光纖光纜

中國的光纖光纜發展很快,我們現在生產了全世界一半的光纖光纜,中國市場也消耗了全世界一半的光纖和光纜。光纖價格下降很快。中國的光纖寬帶滲透率達到80%,同期OECD(經濟合作與發展組織)不到20%。所以,美國干脆就不搞光纖入戶了,現在準備拿5G來代替光纖,作為固定寬帶無線接入。

另外,我們現在大量應用云,在傳輸網上接入有接入的云,邊緣有彈性的城域網的邊緣云,核心網有中心云。我們移動通信,接入有接入的云、轉發有轉發的云、控制平面有控制平面的云。例如,過去我們很多基站都要通過基站解調以后,把基帶信號通過光纖傳送網送到后臺。現在,我們把所有基帶處理都集中起來,每個基站只負責射頻,從而將光纖傳送網改成內部射頻的光纖傳送網,實現一個集中的無線接入網,這是一個合作的無線接入網。也是一個綠色的無線接入網,所以,云會大量在通信網上使用。

云計算

除了云計算,現在還有邊緣技術。因為不是什么都送到云才最好,如果VR和AR(虛擬現實和增強現實)等所有視頻都要送到云,這一方面加大了核心網寬帶的壓力,另一方面,送到云端增加了路徑的延時。特別是車聯網要通過高速反應,這時不能允許高延時。所以,現在提出有些計算是放到云上,有些計算是放到霧上(注:IBM叫霧計算),因為霧比云要矮一點。 當然還可以再放低,還可以放到靠近基站的地方,鄔賀銓院士稱之為霾計算,它比霧還要更靠近地面(注:當然現在沒有人用這個詞)。

因此,云計算、霧計算和霾計算,可以根據不同的應用領域來使用(注:這是一些定義)。

路由器的SDN

傳統的路由器,轉發面和控制面是一起的,每個路由器只根據IP地址實現最短路徑優先,找到相鄰的路由器,而不考慮全網優化。

在大數據時代,這樣做是不經濟的。所以現在提出來SDN(軟件定義網絡),把控制面功能集合起來變成網絡操作系統,把應用提出來集成應用,通過網絡操作系統來實現全網的路由控制,來實現面向連接的一些應用,以適應大數據時代的不規則性。SDN控制面獨立出來進行管理。

網絡功能的虛擬化

傳統的路由器有專用的硬件、操作系統、中間件和應用。交換機也有專用的硬件和操作系統應用。網關也是如此。現在我們發現可以把硬件統一,例如用X86的硬件來實現通用的處理器。通過虛擬化,上層軟件根據交換機、路由器,甚至網關的不同而不同,從而實現了網絡功能的虛擬化,以及控制與承載的徹底分離,控制面的可編程。用戶層只專注于數據轉發,能適應大數據時代流量的時空動態性。

窄帶物聯網

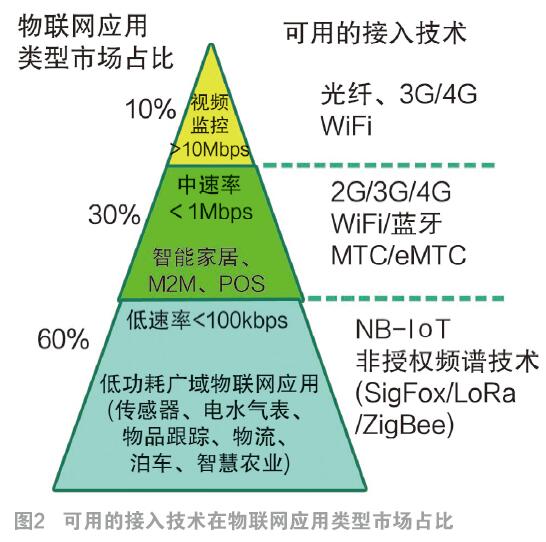

物聯網從2008年提出到現在已經有八九年了,應用卻仍不如人意。物聯網里的攝像頭需要的帶寬達10兆以上的約占市場10%的份額(如圖2

),可以用光纖來傳。當然,大量的物聯網,就像金字塔一樣,60%的物聯網都是低速率的(100kB左右,甚至更低)。用普通的光纖不經濟,用3G、4G也不經濟,用藍牙等不是很可靠。所以,連到運營商的終端物聯網只有6%。

2016年在韓國釜山,通過了一個新的窄帶物聯網(NB-IoT)標準,它占用GSM的一個載波200kB,通過OFDN(正交頻分復用)的辦法產生出很多個子載波。當然,這個子載波可以做到根據你的需要用20kB或者250kB的傳輸能力,基本上對于大量的物聯網應用足夠了。

窄帶物聯網有4大特點:1.廣覆蓋,因為它低功耗、比較簡單;2.網絡增益能高20dB,能覆蓋到現在移動通信不能滲透到的地下車庫等,比移動通信的覆蓋面積擴大100倍;3.大連接,一個扇區能支持10萬個連接,比通常的移動通信扇區的能力高50~100倍;4.低功耗,理論上,一個電池可以用十年(注:電池的使用壽命一般到不了十年);5.低成本,設計目標是1美元。

因此,窄帶物聯網避免了物聯網的碎片化,可以用在智慧城市、智慧工廠、能源監控、物流管理、環境監測、安全監管等領域,為物聯網的應用打開了一個空間。

前文談到區塊鏈。實際上,區塊鏈不僅僅應用在金融上,也可以應用在物聯網上。例如,物聯網有很多個業主,不同業主之間的網絡是很難互通的,例如智慧城市,有公安局、城市交通委布的攝像頭,兩個是不同的業主,不一定能互通,它們處于不同的信用域上。通過區塊鏈的數據加密技術和P2P的互聯網技術,能解決信任問題,保證數據和支付的安全,并且還可以收費。

一般地,物聯網里數以百萬計的參與者不都是值得信任的。例如,物聯網都是自組網,那么多傳感器撒在野外,別人加一個傳感器進來你都不一定知道。所以,有時候物聯網的終端可能是惡意的,但區塊鏈的驗證和共識機制有助于隱私和安全。

美國MIT(麻省理工學院)的2017年十大突破性技術就提到了一個僵尸物聯網。2016年10月,美國東海岸曾經發生過整體互聯網癱瘓,其中一個原因是它的攝像頭被木馬控制了,產生了DDoS(分布式拒絕服務)攻擊。現在,這種現象可能會更頻發,區塊鏈可以驗證登錄到物聯網設備的人的身份,避免利用物聯網DDoS的攻擊。

小結

大數據、智能化、移動互聯網與云計算,以及物聯網結合的“大智物移云”成為ICT(信息通信技術)融合的創新平臺。人工智能、深度學習、區塊鏈,以及容器技術等新技術正在興起。5G代表了無線技術的發展方向,Ka衛星開辟了大通量衛星的發展前景。通信網絡的IT化、云化以及軟件定義已經成為演進趨勢。

參考文獻:

[1]王瑩.人工智能的進展及發展建議.電子產品世界,2017(2-3):23-26.

[2]王志勤,余泉,潘振崗,等.5G架構、技術與發展方式探析.電子產品世界,2016(1):14-17.

[3]粟欣,龔金金,曾捷.面向5G網絡切片無線資源分配.電子產品世界,2017(2-3):30-32.

本文來源于《電子產品世界》2017年第5期第7頁,歡迎您寫論文時引用,并注明出處。

評論