語音識別這么火 但你知道它的發展史嗎?

剩下的難題依舊

本文引用地址:http://www.104case.com/article/201612/340933.htm語音識別的獨特性不僅僅是因為其成就:盡管已有成果斐然,但剩下的難題和目前已克服的一樣令人生畏。

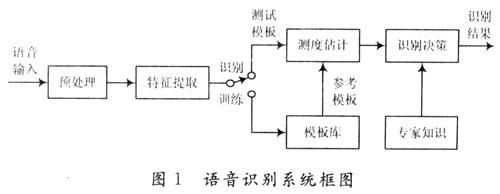

隨著語音識別研究思路的變化,大規模的語音識別研究始于20世紀70年代以后,并在小詞匯量、孤立詞的識別方面取得了實質性的進展。20世紀80年代以后,語音識別研究的重點則逐漸轉向大詞匯量、非特定人連續語音識別。20世紀90年代以后,在語音識別的系統框架方面并沒有什么重大突破。

但在語音識別技術的應用及產品化方面出現了很大的進展。比如,DARPA是在20世紀70年代由美國國防部遠景研究計劃局資助的一項計劃,旨在支持語言理解系統的研究開發工作。進入90年代,DARPA計劃仍在持續進行中,其研究重點已轉向識別裝置中的自然語言處理部分,識別任務設定為“航空旅行信息檢索”。根據DARPA資助的多次語音評測,語音識別詞錯誤率已經是評估進步的主要指標。

我國的語音識別研究起始于1958年,由中國科學院聲學研究所利用電子管電路識別10個元音。由于當時條件的限制,中國的語音識別研究工作一直處于緩慢發展階段。直至1973年,中國科學院聲學研究所開始了計算機語音識別。

進入80年代以來,隨著計算機應用技術在我國逐漸普及和應用以及數字信號技術的進一步發展,國內許多單位具備了研究語音技術的基本條件。與此同時,國際上語音識別技術在經過多年的沉寂之后重又成為研究熱點。在這種形式下,國內許多單位紛紛投入到這項研究工作中去。

1986年,語音識別作為智能計算機系統研究的一個重要組成部分,被專門列為研究課題。在“863”計劃的支持下,中國開始組織語音識別技術的研究,并決定了每隔兩年召開一次語音識別的專題會議。

大數據與深度神經網絡帶來的大爆發

任何技術都有蓄能階段和爆發階段,語音識別技術的爆發是源于大數據,伴隨互聯網出現的漣漪效應和深度神經網絡。漣漪效應,指互聯網思維在提高核心技術表現中的作用。也有人稱之為優化迭代,比如吳恩達將其稱之為把研究層、產品和用戶使用組合在一起,形成一個閉環的迭代優化,這是互聯網思維在核心技術優化和突破所發揮作用的一種表達。通過這種方式不僅可以獲取數據,還能學習經驗、認識以及怎么使用等,比如說調整哪些東西讓用戶體驗得更好。

語音識別是需要經驗、數據和用戶反饋共同作用來提升表現的。需要利用用戶的反饋總結出一些特點。比如說用戶在說話時會截斷,這樣你就可以通過調整一些參數來提升表現。因為語音識別不僅是數據多了,識別率提高了,還有更多的因素,比如說用戶的感覺、一些關鍵的參數點、經驗等,這些都是可以學習到的。互聯網思維所帶來的就像軟件迭代一樣,通過反饋回來的信息進行調整,這是最核心的。

在大數據時代到來后,隱馬爾可夫模型出現了局限,即數據量提升時,它帶來的表現提升沒有深度神經網絡那么大,但其實都屬于統計模式識別。在語音識別發展的過程中,深度學習是同時發生的一件事,如果沒有深度神經網絡,但是有大數據和漣漪效應,隱馬爾可夫模型也可以做到實用。深度神經網絡是讓其做得最好,降低了門檻,讓更多的人可以加入進來。在同樣具有漣漪效應的情況下,深度神經網絡比之前的算法好,數據越多,深度神經網絡的效果更好。還有更加重要的一點,深度神經網絡只是整個統計機器模式識別理論框架中的一個環節而已,真正重要的環節是統計決策系統。

深度神經網絡由Geoffrey Hinton與微軟的鄧力研究員最先開始做,谷歌是最早在全球范圍內大規模使用深度神經網絡的公司,谷歌的VoiceSearch也在最早開創了用互聯網思維做語音識別。在這方面,科大訊飛受到谷歌的啟發,迅速跟進成為國內第一個在商用系統里使用深度神經網絡的公司。

語音識別技術已經發展了幾十年的時間,因為大數據和深度神經網絡的應用,這一領域的傳統強者成了谷歌、亞馬遜、蘋果和微軟這些美國科技巨頭,但據TechCrunch統計,美國至少有26家公司在開發語音識別技術。

不過,盡管谷歌這些巨頭在語音識別技術上的技術積累和先發優勢讓后來者似乎難望其項背,但因為一些政策和市場方面的原因,這些巨頭的語音識別主要偏向于英語,這給科大訊飛、百度、搜狗等在漢語領域實現突出表現提供了機會。在國內,這些本土化產品更為用戶所熟知。

從識別到感知認知

在語音識別中,訓練數據的匹配和豐富性是推動系統性能提升的最重要因素之一,但是語料的標注和分析需要長期的積累和沉淀,隨著大數據時代的來臨,大規模語料資源的積累將提到戰略高度。現如今,語音識別在移動終端上的應用最為火熱,語音對話機器人、語音助手、互動工具等層出不窮,許多互聯網公司紛紛投入人力、物力和財力展開此方面的研究和應用,目的是通過語音交互的新穎和便利模式迅速占領客戶群。

盡管視覺和語音識別在近些年來都取得了巨大的進步,但這些研究者仍然提醒說,還有很多的工作要做。

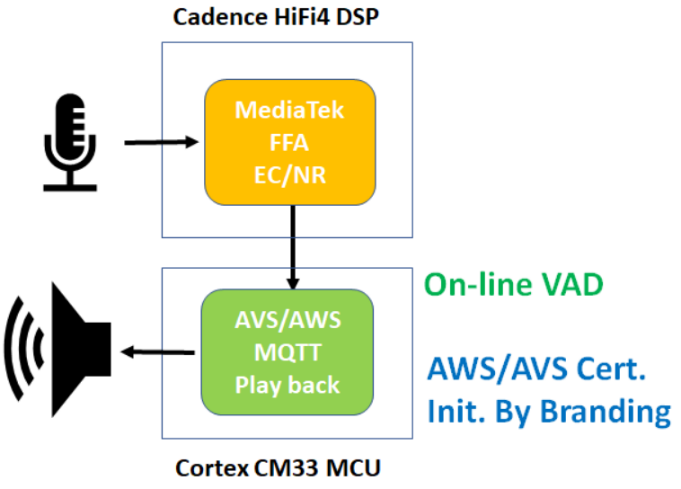

展望未來,研究者正在努力工作以確保語音識別能在更為真實生活的環境中良好地工作。這些環境包括具有很多背景噪聲的地方,比如聚會場所或在高速路上駕駛的時候。他們也將關注如何更好地在多人交談環境中將不同的說話人區分開,并且確保其能夠在各種各樣的聲音上發揮效用,而不管說話人的年齡、口音或說話能力。

從更長遠來看,研究者將會關注如何教計算機不只是轉錄來自人類嘴巴的聲音信號,而且還要理解他們所說的話。這樣就能讓這項技術可以根據自己被告知的內容回答問題或采取行動。

下一個前沿是從識別走向理解,我們正在從一個人類必須理解計算機的世界邁向一個計算機必須理解我們的世界。

評論