硅片融合時代的FPGA

從1980年代中期問世以來,FPGA技術持續發展,應用范圍不斷拓展。近日,Altera公司資深副總裁兼首席技術官Misha Burich先生來京,介紹了FPGA體系結構的演進及Altera公司FPGA的進展情況。

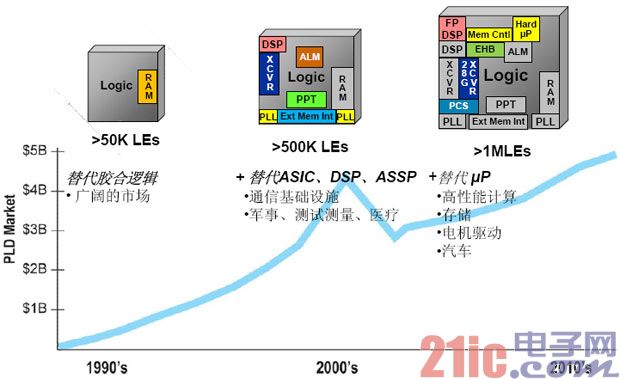

本文引用地址:http://www.104case.com/article/201610/308428.htm1990年代,具有50K 以上邏輯單元(LE)的現場可編程器件面世,片上僅集成RAM,開始用來替代膠合邏輯(連接復雜邏輯電路的簡單邏輯電路的器件)。到2000年代,現場可編程器件的容量達到500K邏輯單元以上,片上集成了DSP、收發器和ALM等功能單元,開始用來替代ASIC、DSP、ASSP等集成電路,應用領域包括通信基礎設施、軍事、測試測量和醫療。到2010年代,現場可編程器件的規模達到1M邏輯門以上,集成了更多的功能組件,如處理器硬核,可用來替代微處理器,應用領域擴展到高性能計算、存儲、、電機驅動和汽車電子。

圖1:FPGA內不斷融合新的功能組件

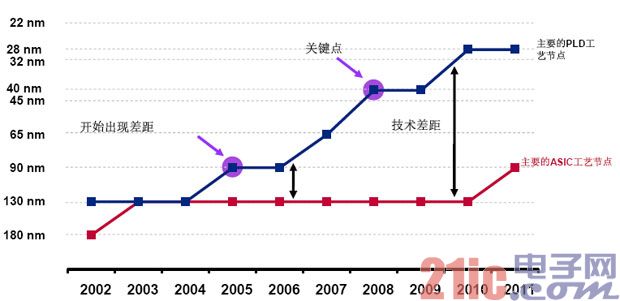

可編程器件與傳統ASIC相比的優勢隨著半導體工業的演進而不斷擴大。在2005年,FPGA所采用的工藝節點開始超過ASIC。關鍵的轉折點發生在2008年,這時FPGA開始采用40nm工藝,而ASIC仍停留在130nm。40nm的Stratix IV FPGA的管芯面積與130nm的ASIC相當,成本相當,但FPGA具有更高的靈活性,因而在某些領域中具有獨特優勢。

圖2:FPGA相對于特定應用芯片以及具備工藝節點優勢

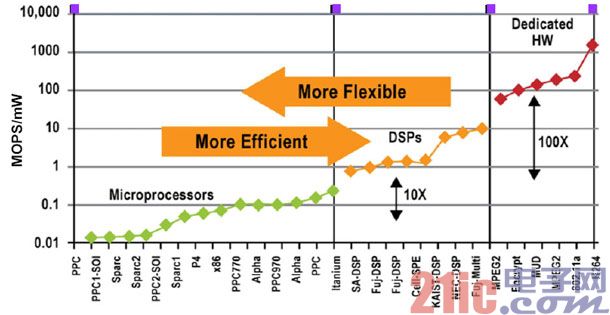

FPGA是介于通用處理器與特定應用芯片之間的一種器件。通用處理器為軟件可編程,非常靈活,但功效較低。ASSP和ASIC具有很高的功效,但不靈活。如圖所示,專用硬件的效率可達到通用處理器的100倍。FPGA則是硬件可編程,非常靈活,具有較好的效率。

圖3:FPGA的功效與靈活性介于通用處理器與定制芯片之間

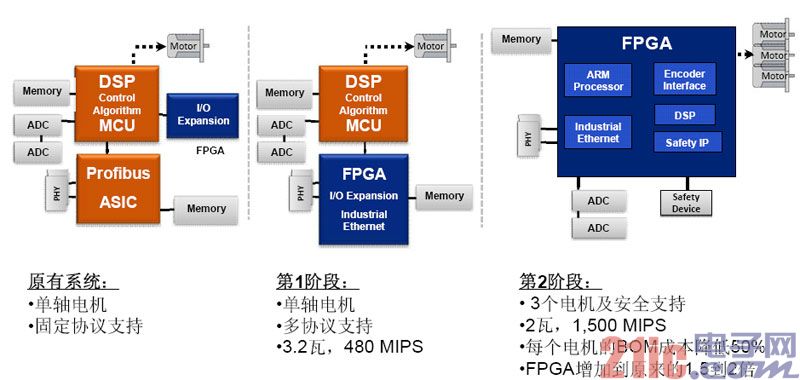

圖4:效率與靈活性的沖突

硅片融合在FPGA領域體現為“混合系統架構”的出現。微處理器+ DSP + 專用IP + 可編程架構把各種技術的長處都集中到了一起。這種以FPGA為粘合劑的混合系統架構有一些新出現的應用。以適用于高性能電機驅動的SoCFPGA為例,隨著FPGA使用的增加,系統成本和功耗在降低。

圖5:FPGA融合處理器與ASSP,兼顧效率與靈活性

圖6:采用混合系統架構的FPGA降低了電機驅動系統的復雜性

硅片融合和性能的提高使其有可能在這十年里得以前所未有的速度迅速發展。FPGA在通信領域的應用不斷增長,而在新應用領域有更大的增長。Burich 先生說,3D封裝和OpenCL是關鍵支撐技術。OpenCL(開放運算語言)是第一個面向異構系統通用目的并行編程的開放式、免費標準,也是一個統一的編程環境,為開發混合系統架構提供了方便。3D封裝可將異構系統集成到一個封裝中,以便提高系統性能、降低系統功耗、減小封裝尺寸并降低系統成本。FPGA領域的3 D封裝目前實際上處于2.5D,即在提供互聯的基片上疊加功能組件。

評論