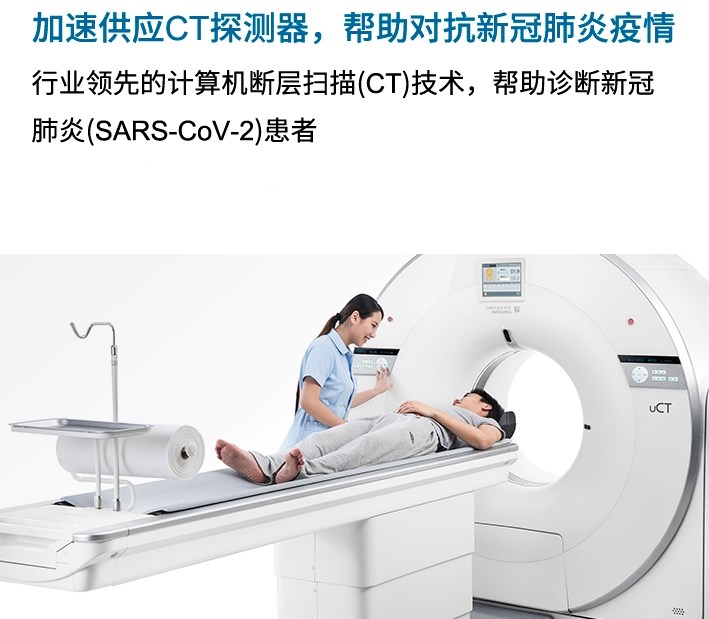

國(guó)產(chǎn)CT賽諾威盛公司打入基層醫(yī)療市場(chǎng)

從成立到CT量產(chǎn),賽諾威盛花了四年時(shí)間。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/201609/310536.htm賽諾威盛成立于2012年,創(chuàng)始班子大多來自外資醫(yī)械企業(yè),其推出了國(guó)產(chǎn)化“精廣角”系列CT產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)了從數(shù)據(jù)采集、圖像重建、圖像顯示、記錄、存儲(chǔ)全套系統(tǒng)的自主研發(fā)。9月25日,賽諾威盛CT工廠啟用,正式量產(chǎn)。

獨(dú)家獲悉,賽諾威盛的投資方包括天使投資人居小平、投資機(jī)構(gòu)上海辰德和上海金浦。在天使融資4500萬(wàn)之后,賽諾威盛又經(jīng)歷了兩輪融資,總額超過1億。

“我們今年的重點(diǎn)不在于賣多少臺(tái)機(jī)器,而是建立市場(chǎng)策略和打造銷售渠道。明年才會(huì)是追求產(chǎn)量的時(shí)點(diǎn)。”賽諾威盛總裁付詩(shī)農(nóng)說。

高端醫(yī)療器械市場(chǎng)長(zhǎng)期被跨國(guó)公司占據(jù),通用電氣、飛利浦、西門子(簡(jiǎn)稱GSP)牢牢把控著中高端CT的核心技術(shù),獲得CT注冊(cè)證的國(guó)內(nèi)企業(yè)僅有五家。

分享投資董事總經(jīng)理趙洪分析:“國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口最主要的差距是研發(fā)、穩(wěn)定性和品牌。二級(jí)醫(yī)院CT面臨升級(jí),這兩年的購(gòu)買意愿也上去了。外資在此市場(chǎng)的力度還不足,加上政策推動(dòng),為國(guó)產(chǎn)設(shè)備帶來機(jī)會(huì)。”

不過,即使?fàn)帄Z基層醫(yī)院市場(chǎng),國(guó)產(chǎn)CT也面臨極大不確定性,三甲醫(yī)院市場(chǎng)趨于飽和后,跨國(guó)醫(yī)療器械商早在5-7年前就開始深耕中國(guó)基層市場(chǎng)。

研發(fā)突破到量產(chǎn)

賽諾威盛工廠占地面積3000平方米,預(yù)計(jì)年產(chǎn)量200臺(tái),產(chǎn)值近4億元。

“CT的技術(shù)門檻比較高,核磁公司有將近20家,而CT拿證的公司國(guó)內(nèi)只有5家,這是我們創(chuàng)業(yè)的重要原因之一。”付詩(shī)農(nóng)回憶。

CT與DR、超聲、磁共振成像并稱為四大醫(yī)學(xué)影像設(shè)備,但國(guó)產(chǎn)化程度卻最低。

其中,DR基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化,關(guān)鍵零部件由國(guó)內(nèi)廠商供應(yīng);超聲中低端的關(guān)鍵零部件可以國(guó)產(chǎn),高端探頭還是國(guó)外廠商生產(chǎn);核磁共振國(guó)內(nèi)拿到注冊(cè)證的企業(yè)較多,但關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)率不高,整合難度也較大,主要在于圖像處理的軟件和硬件結(jié)合要求高。

“CT國(guó)產(chǎn)化最低的原因在于,核心零部件如球管、探測(cè)器很少有國(guó)內(nèi)企業(yè)可以突破,另外,很多環(huán)節(jié)是靜態(tài)與動(dòng)態(tài)結(jié)合,其整合難度比靜態(tài)的核磁還要大。”趙洪說。

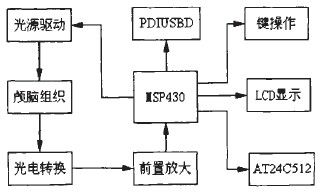

從技術(shù)上看,由于CT融合了30多個(gè)交叉學(xué)科,影響CT成像質(zhì)量的因素眾多,關(guān)鍵在于硬件、軟件指標(biāo)的均衡。

賽諾威盛研發(fā)系統(tǒng)部總監(jiān)于壯飛介紹,圖像質(zhì)量的影響因素主要在數(shù)據(jù)采集和圖像重建兩部分。數(shù)據(jù)采集部分包括探測(cè)器、放射源、CT球管的性能、焦點(diǎn)的大小、焦點(diǎn)的穩(wěn)定性,采集完成后,成像過程需要經(jīng)過一系列校正,校正方法對(duì)圖像質(zhì)量的影響非常大。

賽諾威盛首席技術(shù)顧問唐向陽(yáng)進(jìn)一步表示:“工程師從設(shè)計(jì)開始到優(yōu)化,要把每個(gè)環(huán)節(jié)考慮到,能從根源上消除,就從根源上消除,根源上消除不了的就用軟件消除,這是鑒別實(shí)力很強(qiáng)勁的生產(chǎn)廠家和普通的生產(chǎn)廠家的試金石。”

專利也是實(shí)現(xiàn)自主研發(fā)的一大難關(guān),GPS在過去50年中早已大量布局。

付詩(shī)農(nóng)告訴記者,部分CT原理性、過期專利不存在沖突,但技術(shù)細(xì)節(jié)上研發(fā)團(tuán)隊(duì)要想辦法繞過外資的專利封鎖。例如在探測(cè)器設(shè)計(jì)中,發(fā)現(xiàn)早期設(shè)計(jì)和一些公司的設(shè)計(jì)存在沖突,所以要在探測(cè)器上增加大約50美元的成本來避開專利風(fēng)險(xiǎn)。

“自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)并不是所有東西都要自己生產(chǎn),關(guān)鍵在于設(shè)計(jì)一定是要自己的,然后利用全球的供應(yīng)鏈為自己所服務(wù)。”他說。

記者在賽諾威盛工廠看到,其零部件供應(yīng)商包括飛利浦、三星、東芝等。付詩(shī)農(nóng)透露,零部件供應(yīng)商包括海外和國(guó)內(nèi),國(guó)內(nèi)主要是以機(jī)械加工和電子化加工為主,特種材料加工、微電子類加工和真空電子類加工主要依靠國(guó)外供應(yīng)商。在零部件采購(gòu)方面國(guó)內(nèi)占比較大,但采購(gòu)金額國(guó)外較高。

值得注意的是,賽諾威盛DR產(chǎn)品的樣機(jī)也在進(jìn)行性能調(diào)試。“從成像原理來講,DR和CT都是基于X光成像,這類產(chǎn)品實(shí)際是相通的,但DR更簡(jiǎn)單。”付詩(shī)農(nóng)說。

評(píng)論