工業4.0技術催生下一場生產革命

德國的工業4.0概念是建立在德國在自動化裝備全球領先的優勢地位上,幾乎所有國內的大型自動化工業企業,以及上千的中小企業也將加入到這一體系里去。西門子、菲尼克斯電氣、倍福、施耐德電氣、庫卡等都在朝這一方向努力。

西門子(Siemens):憑借全集成自動化(TIA)和“數字化企業平臺”,西門子長久以來占據著信息技術集成領域的領導地位。西門子公司還將與德國弗勞恩霍夫研究院以及大眾汽車公司,通過利用產品生命周期管理軟件(PLM)進行虛擬生產規劃,可降低生產線上機器人的能耗高達50%。

菲尼克斯電氣(Phoenix Contact):全面投入Profinet 工業以太網的開發,目前形成了全面的基于Profinet 工業以太網的競爭力。

倍福(Beckhoff):與傳感器、視覺系統及機械廠商一起參與“科技自動化-系統化工程”與“極速控制-標準加工設備能效提升”兩個項目的實施。

施耐德電氣(Schneider Electric):推出的EcoStruxure 能效管理平臺,除了實現了對電力、工業、建筑樓宇、數據中心和安防5 大領域的技術和專業經驗的整合,EcoStruxure 與其子系統更強調軟件帶來的靈活性。

羅克韋爾自動化(Rockwell Automation):通過與思科密切合作,推進標準以太網EtherNet/IP 快速發展。Ethernet/IP 是未經修改的以太網標準,可以和現在所有的標準以太網設備透明銜接,使得產業融合成為可能。值得關注的是:2014 年4 月全球最大的工業展會“漢諾威工業博覽會”上,西門子展示的新一代汽車生產線吸引了很多人。從表面來看只是機器人對生產線上的車體進行組裝,任何一個汽車工廠都有這樣的組裝線。不過,制造的思路卻完全不同。在該生產線上,車體與機器人一邊“對話”一邊進行組裝。其工作原理為在車體內嵌入IC 標簽,記錄汽車型號、必要零部件以及組裝順序等信息。車體接近機器人時會發出“需要5 扇門”等指示。機器人會按照指示進行作業。

與德國的工業4.0 相比,其他工業化國家雖然未普遍使用這一術語,但盡可能降低生產操作成本、提高靈活性和加快創新周期也是這些國家的共同目標。

美國:在美國,GE 主導的“工業互聯網”革命同樣如火如荼,已經成為美國“制造業回歸”的一項重要內容。

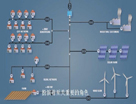

與工業4.0 的基本理念相似,它同樣倡導將人、數據和機器連接起來,形成開放而全球化的工業網絡,但其內涵已經超越制造過程以及制造業本身,跨越產品生命周期的整個價值鏈,涵蓋航空、能源、交通、醫療等更多工業領域(九大平臺)。

相比于西門子的“工業4.0”,GE 的“工業互聯網”方案更加注重軟件、網絡、大數據等對于工業領域的服務方式的顛覆—— 與德國強調的“硬”制造不同,“軟”服務恰恰是軟件和互聯網經濟發達的美國經濟較為擅長的。

根據GE 的預測,在美國,工業互聯網能夠使生產率每年提高1%-1.5%,那么未來20 年,它將使美國人的平均收入比當前水平提高25%-40%;如果世界其他地區能確保實現美國生產率增長的一半,那么工業互聯網在此期間會為全球GDP 增加10 萬億-15 萬億美元—— 相當于再創一個美國經濟。

評論