打破物聯網僵局 阿里云要做行業引領者

4月20日,2016云棲大會·深圳峰會在深圳會展中心召開。阿里云在這場被稱作“目前全球最大規模的云計算大數據行業巡回峰會”上重點發布了物聯網、專有云(Apsara Stack)、混合云、視頻云四大解決方案,以及在輕計算、存儲、數據庫、安全、云市場等多個領域的數十款新品。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/201604/290418.htm在這場云棲大會上,包括阿里云總裁胡曉明在內的多位重要高管對“云”相關概念及技術趨勢、市場前景等各方面進行了詳細的闡釋和說明,并且多次強調,“企業上云”已成趨勢,物聯網也必將隨著云計算的普及快速成型。

“企業上云”的趨勢從何體現?

根據阿里云總裁胡曉明在會上透露的預測數據,在未來四年云計算的產出預計會達到3120億美金。而在2015年,云計算本身的產值還只是1750億。

胡曉明認為,云計算所帶來的成本和效能的提升,將必然帶動企業向云計算的平臺遷移。他舉例說,在歐洲,沃達豐已經把電信運營商的IT系統遷移到了云平臺;在德國,西門子已經把工業控制、生產流水線遷到了云平臺;而在美國,CDC、FDA、CIA也都已經遷到云平臺……云計算的應用早已不局限于互聯網企業,而是開始向傳統行業和企業級市場的滲透與轉化,越來越多不同領域、不同性質的企業正快速地向云計算平臺遷移,形成一個全行業的轉型趨勢。而此時的阿里云,也加快了與各行業進行深度合作的步伐。

在阿里云物聯網事業部經理張宗鋒的眼中,這種滲透與轉化已經是一種市場發展的必然,云計算會為許多企業帶來翻天覆地的變革。以前在企業看來高成本、高難度、長周期的項目,在加入云計算之后將變得簡單且高效。

中石化與阿里云的合作,是這方面典型的案例。借助阿里云的技術能力,中石化完成中國首個石化工業品電子商務平臺“易派客”從立項到上線的所有工作,僅僅用時90天!

正確理解云端的安全性問題

在許多人的認識當中,今天公共云與傳統IT最大的差別在于安全性。但事實卻并非如此,據阿里云總裁胡曉明透露,中國企業在過去的2015年里發生了近萬起數據泄露事件,暴露的漏洞幾乎全部來自傳統IT企業認為的所謂“安全的地方”,而不是通常理解中的公共云端。

張宗鋒在談到這個問題時也表示,許多企業還在用傳統的視角來看待云計算,從而對云計算產生了一定的誤解。比如許多企業總是認為數據放在云端不夠安全,似乎云端就是“別人家”,而放在本地才能自己掌控其安全性,這樣的傳統陳舊意識導致許多企業對于云計算的應用產生猶豫。

實際上,如阿里云這樣的云服務商所提供的是供企業的數據與運算運行的基礎設施和工具平臺,云服務商是無法知曉平臺上所運行的具體數據,更無法得知企業具體的業務內容。

同時,云服務商出于對服務持續性的考量,不僅自己難以獲取客戶數據信息,還需要保證其它的第三方無法竊取到這些數據,即要保障云端的安全性。因此阿里云等云服務商都設立專業的安全團隊來保障數據的安全。

而與之形成鮮明對比的是,大部分傳統企業的數據中心只是單純購買服務器用于存儲數據,對于服務器是否安全并不知曉,更沒有專門的人員或團隊來負責數據的安全。這樣的數據對于黑客來說,其實是觸手可及了。

在此次峰會上阿里云把VPC網關作為第一款產品發布,也是鑒于業內對于安全問題的重視以及一些誤解。由于阿里云的所有核心產品都兼容了VPC,所以企業可以在公共云計算上順利搭建自己的虛擬網絡、自己的產品族,并且與線下平臺互通,從而構建企業的混合云。

解決跨廠商互聯互通難題

“不同廠商之間不能互聯互通已經成為物聯網發展最大的絆腳石”,阿里云互聯網+事業部經理徐棟向OFweek物聯網編輯表示:“因此我們所做的努力,是讓阿里云物聯網平臺無縫支持盡量多的協議。不僅僅是MQTT與HTTP/HTTS,阿里云還支持了UDP、COAP和阿里的CCP協議。除了這些以外,阿里云還以提供API的方式,幫助不同廠商之間的設備進行互聯互通。如今,只要連接阿里云就可以與阿里智能中超過1000款的產品實現互聯互通,獲得更完整的體驗。”

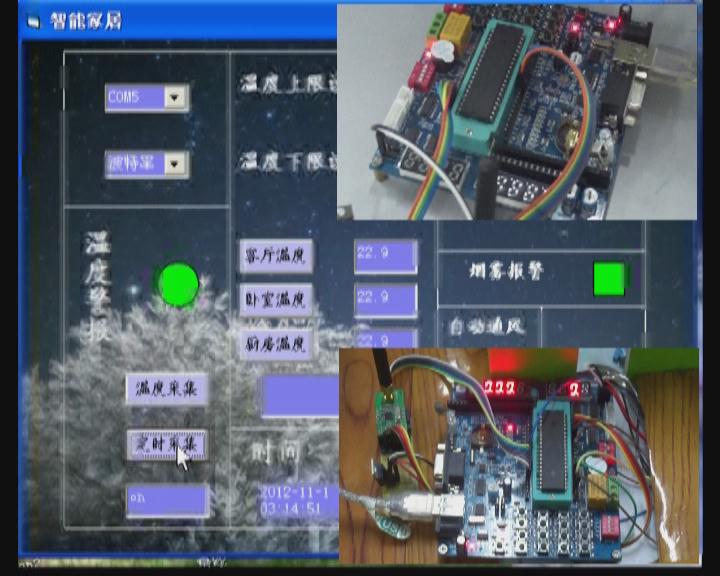

張宗鋒也特別提到這一點,他舉例大家期望中的智能家居:開門燈亮,空調啟動,豆漿機磨豆漿,電飯煲煮米飯……這些功能,單從技術上來講是非常容易實現。而目前并沒有真正實現的根本原因,其實就是由于燈、空調、豆漿機、電飯煲等智能化家居單品往往并不是來自同一家廠商,使用的也不是同一個連接標準,導致產品之間無法互聯、形成智能運行的整體。

亦即是說,由于硬件生產廠商彼此間的不信任,導致了各智能設備之間不能互聯,從而形成信息孤島,最終制約了物聯網的發展。張宗鋒表示,阿里云作為一個中立的第三方,愿意成為統一連接規則的的制訂者與推動者。

“企業上云”迫在眉睫

“企業上云”已經成為一個不可阻擋的潮流。不管對于新興行業,還是傳統行業,欲實現創意落地或者效率提升,必然要更新觀念、放下戒備與成見,順應物聯網趨勢,進而攜手合作,實現企業與行業的共同發展。

評論