用電附件過載引發(fā)汽車電源設(shè)計新思考

表中的兩類(引擎管理、多媒體和HVAC)汽車電子系統(tǒng)需要汽車電力系統(tǒng)提供102A的電流。這一點很重要,為了描述附件超載的電流狀態(tài),要注意:為了在不增加電池的條件下支持102A的負(fù)載,交流發(fā)電機(jī)必須具備大約兩倍的額定電流―204A。原因在于:當(dāng)引擎低速運(yùn)行且怠速時,汽車交流發(fā)電機(jī)僅僅可以產(chǎn)生一半的電能。這就需要大型的交流發(fā)電機(jī),在標(biāo)稱系統(tǒng)電壓為14.2V的PowerNet上,它必須提供2,840W的功率。

如果以不同的占空周期把其余的四個子系統(tǒng)的用電負(fù)載包含在汽車的負(fù)載調(diào)查表中,就有可能輕易地超過交流發(fā)電機(jī)的供電能力。當(dāng)這種情況出現(xiàn)于現(xiàn)在的汽車上時,PowerNet的電壓就會下降,直到系統(tǒng)電壓與電池內(nèi)部12.8V的電壓匹配,此時,蓄電池開始為總的用電負(fù)載提供一部分電能。這種效應(yīng)被稱為電池分配(battery contribution)。

電池分配是一種周期性的事件,它隨機(jī)地為不定期工作的用電負(fù)載供電,如乘員室的自動溫度控制、旋轉(zhuǎn)方向盤的事件;或為消費(fèi)者所選擇的確定性負(fù)載供電,如音響或?qū)Ш街帧_@些周期性事件就是電池耗盡的原因,并最終導(dǎo)致需要更換電池。

關(guān)于該表要注意的最后一點是:如果考慮車身電子、照明和底盤電子等子系統(tǒng)的間歇性負(fù)載,對汽車充電系統(tǒng)的需求就真的是附件超載(accessory overload)。將來的系統(tǒng)將持續(xù)這種趨勢。

汽車制造商因此正采取步驟降低因電子系統(tǒng)泛濫所造成的電氣系統(tǒng)超載問題。這些措施包括:提高現(xiàn)有用電附件的效率;功能集成以消除重復(fù)的控制電子系統(tǒng),從而降低控制系統(tǒng)的耗電;縮小機(jī)械傳動裝置,例如,對ABS創(chuàng)新使之能夠以更小、更低的功耗提供預(yù)期的功能。(改寫)

電力需求無窮無盡

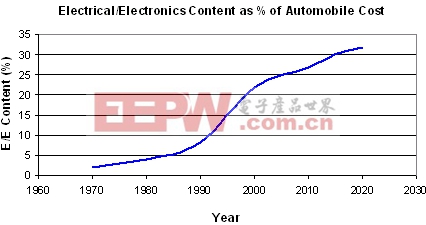

實際情況依然是:在不遠(yuǎn)的將來,附件超載將繼續(xù)猛烈如初,因為消費(fèi)者需要越來越多的新特色和功能。從下圖可見4代汽車電子系統(tǒng)的演變進(jìn)程。

從1968年到上世紀(jì)70年代,第一代汽車電子系統(tǒng)包括電動助力窗、電動門鎖、空調(diào)、電子燃油注入和電子點火,這些系統(tǒng)對于滿足那個時代的排放規(guī)則的要求是必需的,并演變到采用電動助力轉(zhuǎn)向。

從上世紀(jì)80年代到90年代早期,第二代汽車電子系統(tǒng)包括ABS、防盜系統(tǒng)和更為先進(jìn)的電子引擎控制系統(tǒng),以滿足限制尾氣排放的法規(guī)的要求。第二代汽車電子系統(tǒng)因采用軟件控制功能和專用電子控制單元而成為可能,如早期的引擎控制單元(ECU)通過基于傳感器的閉環(huán)控制及取代了老式機(jī)械系統(tǒng)的電子機(jī)械傳動裝置來管理燃油、火花塞放電和廢氣的再循環(huán)。

第三代汽車電子功能因引入更為強(qiáng)大的微處理器而成為可能,例如以80186取代8080,并能夠處理更多的控制功能。這就引出了更為先進(jìn)的功能,如多工通信和分布式計算功能、巡航控制、導(dǎo)航功 能以及自動化程度更高的空調(diào)系統(tǒng),并改善了變速箱,實現(xiàn)了人力操縱傳動的自動化,采用了更為先進(jìn)的氣囊。在第三代汽車電子時代,車載娛樂系統(tǒng)采用了數(shù)字信號處理器(DSP),提高了分布式電子系統(tǒng)架構(gòu)的性能,擴(kuò)展了諸如控制器局域網(wǎng)(CAN)之類多工通信的應(yīng)用。

利用更高級別的分布式汽車電子系統(tǒng),就有可能從儀表盤面板中騰出新的空間,因為只有控制信息是需要讀取的。上世紀(jì)90年代的音響系統(tǒng)就是這種趨勢的一個例證,其中,收音機(jī)機(jī)芯和音響放大器級都安裝到汽車車身的后窗臺區(qū)域之中,儀表盤面板上僅僅留下顯示器和開關(guān)。車內(nèi)氣候電子控制、導(dǎo)航系統(tǒng)、CD換碟器等等之類的系統(tǒng)也出現(xiàn)了類似的趨勢。

在第四代汽車電子系統(tǒng)階段,微處理器和數(shù)字信號處理器在汽車中的應(yīng)用更為普及。這些21世紀(jì)的系統(tǒng)中,每輛車的汽車電子系統(tǒng)采用了40到80個以上的微處理器和35到100個以上的電機(jī)。新的系統(tǒng)由軟件控制,并廣泛地依賴于廉價和魯棒的存儲器硬件的可用性。

將來汽車中電子系統(tǒng)的數(shù)量可能不會像二代時增長那么快,但是,軟件系統(tǒng)將呈指數(shù)增長。例如,目前正呈現(xiàn)的一個趨勢就是通過免疫系統(tǒng)工程把在線診斷(OBD)升級為下一代的OBD1。之所以出現(xiàn)這種趨勢是因為:目前的系統(tǒng)復(fù)雜性如此之高,以至于接近2/3的故障模式根本無法解讀,并且將繼續(xù)惡化。

要診斷未來的汽車電子系統(tǒng),將需要擴(kuò)充在線計算軟件以執(zhí)行診斷,因為將來的系統(tǒng)所包含的電氣化高安全性子系統(tǒng)比現(xiàn)有的系統(tǒng)要多一個數(shù)量級以上,這些高安全性子系統(tǒng)包含在此已討論過的電氣化子系統(tǒng)及更多的子系統(tǒng)。目前,電子節(jié)氣門控制(ETC)和電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(EPS)已經(jīng)被延伸到電子穩(wěn)定程序(ESP)系統(tǒng),以管理汽車縱向運(yùn)動控制到電子受控剎車(ECB)系統(tǒng)等等功能。這些子系統(tǒng)成為表中所列的第6類。

評論