電源設計小貼士 跳出LLC串聯諧振轉換器的思維定式

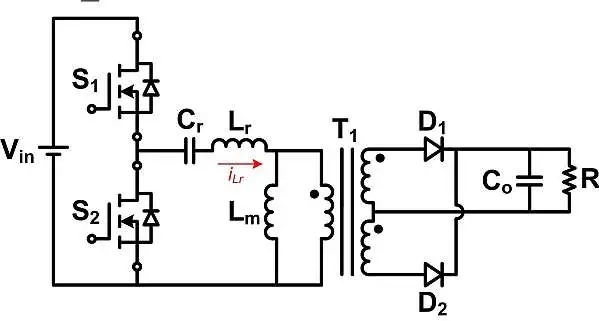

十幾年來,電源行業廣泛采用了圖1中所示的電感器-電感器-電容器 (LLC)串聯諧振轉換器(LLC-SRC)作為低成本、高效率的隔離式功率級,其中包含兩個諧振電感器(兩個“L”:Lm 和 Lr)和一個諧振電容器(一個“C”:Cr)。LLC-SRC器件具有軟開關特性,沒有復雜的控制方案。得益于軟開關特性,該器件支持使用額定電壓較低的元件,并可提高效率。該器件采用簡單的控制方案,即具有 50% 固定占空比的變頻調制方案,與相移全橋轉換器等用于其他軟開關拓撲的控制器相比,所需的控制器成本更低。

圖1 LLC-SRC

LLC-SRC設計優化的兩大挑戰

盡管LLC-SRC的效率可以比硬開關反激式和正激式轉換器高很多,但如果要實現最佳的效率,仍然存在一些設計挑戰。

首先,在LLC-SRC設計中,為了實現足夠寬的可控范圍,兩個諧振電感器之比(Lm/Lr)可能必須小于10。同時,需要Lm具有較大的電感,以便降低循環電流,因此需要保持高 Lr 電感以確保諧振電感比值低。

值得注意的是,串聯諧振電感器Lr中的電流完全是交流電,沒有任何直流分量,這意味著磁通密度變化很大(即ΔB很高)。高ΔB意味著與交流相關的電感器損耗也很高。如果電感器繞在鐵氧體磁芯上,磁芯空氣間隙附近的邊緣效應會產生較高的繞組損耗。

Lr電感高,則意味著電感器匝數較多、交流繞組損耗較大。因此,許多LLC-SRC設計都對諧振電感器采用鐵粉磁芯,在繞組損耗和磁芯損耗之間進行權衡。然而,高ΔB會在諧振電感器上產生相當大的損耗:高繞組損耗或高磁芯損耗。

LLC-SRC設計的第二個挑戰是如何合理優化同步整流器(SR)控制。LLC-SRC 整流器電流傳導時序取決于負載條件和開關頻率。最有前景的LLC-SRC SR控制方法是檢測SR場效應晶體管(FET)漏源電壓(VDS),并在VDS低于或高于特定電平時開啟和關閉SR。VDS檢測方法需要毫伏級的精度,因此只能在集成電路中實現。自驅動或其他低成本SR控制方案不適用于LLC-SRC,因為此類器件采用帶電容負載的電流饋入型輸出配置。因此,LLC-SRC SR控制器電路的成本通常高于其他拓撲的成本。

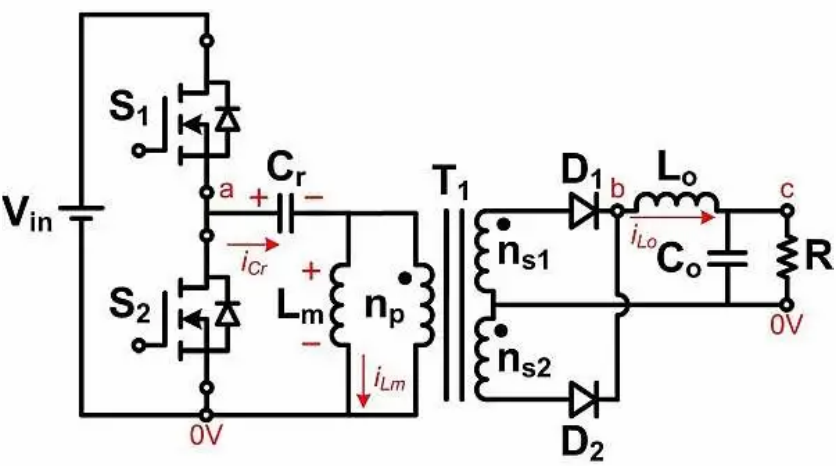

圖2 改良版 CLL-MRC

改良版CLL-MRC

為了解決這兩個挑戰(高電感器損耗和 SR 控制),同時保持諧振轉換器所能提供的大部分優勢,請考慮使用改良版CLL 多諧振轉換器(CLL-MRC),如圖 2 所示。

與所有三個諧振元件(一個電容器和兩個電感器)都位于輸入側的 CLL-MRC 不同,改良版CLL-MRC將一個電感器從輸入側移動到輸出側,并將電感器放置在整流器Lo之后,如圖 2 所示。這種修改允許諧振電感器上含有直流電流,這意味著ΔB 更小,磁損耗也可能更低。

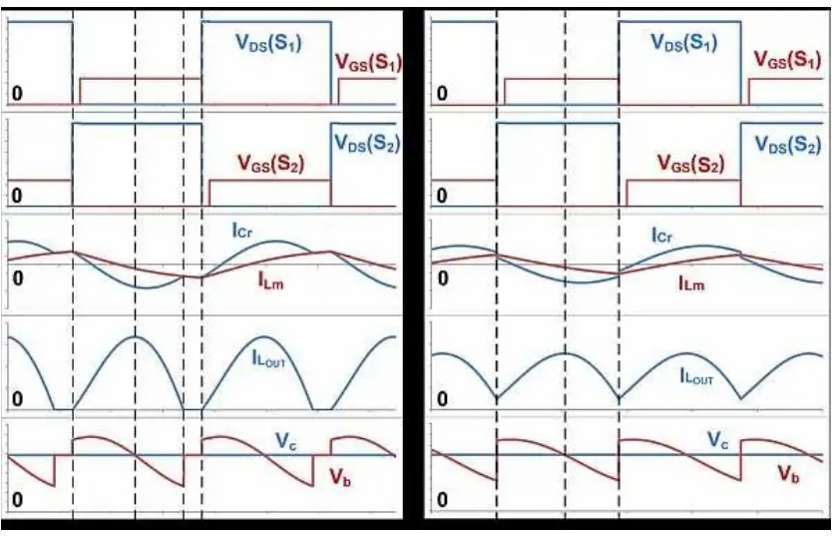

圖 3 展示了改良版CLL-MRC的工作原理,其中fsw是轉換器開關頻率,而fr1={2π[Cr (Lr1 //Lr2 )] 0.5}-1是兩個諧振頻率的其中之一。當fsw低于fr1時,輸出繞組電流在開關周期結束前下降到零,這一點與LLC-SRC中的輸出繞組電流類似。現在,輸出端有一個電感器。一組簡單的電容器和電阻器即可檢測輸出電感器電壓。每次出現較大的電壓變化率(dV/dt)時,便是開啟或關閉SR的時機。因此,SR 控制方案的成本低于VDS檢測方案。

圖3 改良版 CLL-MRC 的重要波形:fsw < fr1(上),fsw > fr1(下)

當fsw高于fr1時,輸出電感器電流會處于連續導通模式。換言之,與LLC-SRC相比,ΔB減小,電感器交流損耗可能大幅減小,轉換器效率可能提高。

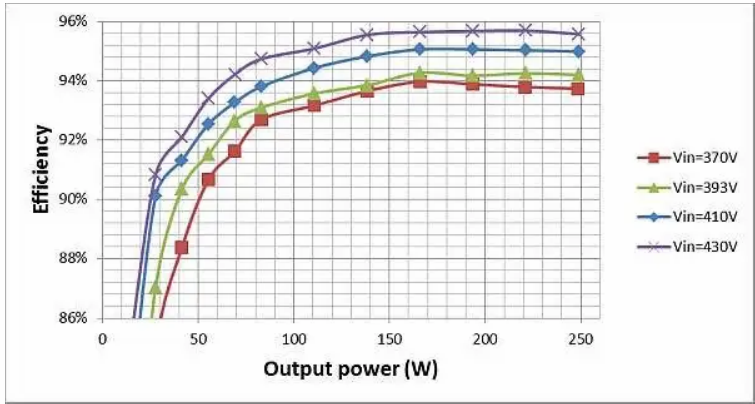

為了驗證這些性能假設,我構建了一個LLC-SRC和另一個具有完全相同元件和參數的改良版CLL-MRC功率級。兩者唯一的區別是72μH電感器用作LLC-SRC諧振電感器,1μH電感器用作改良版CLL-MRC輸出電感器。

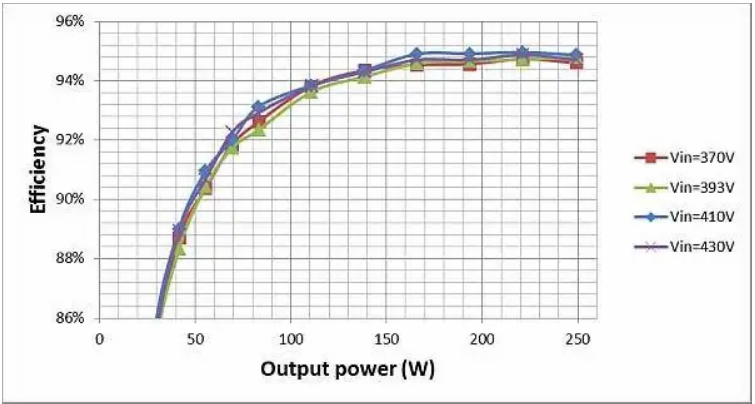

圖4顯示了兩個功率級的效率測量結果。當輸入電壓較低時,fsw小于fr1,因此改良版CLL-MRC中的Lo電流仍處于不連續導通模式,并具有較大的ΔB。因此,在這種運行條件下,改良版CLL-MRC沒有效率優勢。

當輸入電壓升高時,fsw大于fr1,Lo電流處于連續導通模式。使用430V輸入時,改良版CLL-MRC的效率比LLC-SRC高 1%。這一比較表明,如果將改良版CLL-MRC設計為始終在高于fr1的頻率下運行,則其在整個范圍內的效率性能可能優于LLC-SRC。

圖4 不同輸入電壓電平下的轉換器效率:改良版CLL-MRC(頂部),LLC-SRC(底部)

結語

LLC-SRC確實是出色的拓撲,可提供許多吸引人的特性。但根據應用的不同,其可能并不是最佳解決方案。為了實現更高的效率和更低的電路成本,有時需要跳出思維定式。

德州儀器“電源設計小貼士”系列技術文章由德州儀器專家創建并撰寫,旨在深入剖析當前電源設計普遍面臨的難題,并提供一系列切實可行的解決方案和創新設計思路,幫助設計人員更好應對電源設計挑戰,助力設計更加高效、可靠。

評論