基于S3C44B0X的U-Boot分析與移植

1.引言

本文引用地址:http://www.104case.com/article/171653.htm嵌入式系統(tǒng)一般指非PC系統(tǒng),它包括硬件和軟件兩部分。硬件包括處理器/微處理器、存儲器及外設(shè)器件和I/O端口等。軟件部分包括Bootloader、操作系統(tǒng)(OS)和應(yīng)用程序。嵌入式系統(tǒng)的硬件和軟件都必須高效率地設(shè)計(jì)、量體裁衣、去除冗余,這樣才能在具體應(yīng)用中實(shí)現(xiàn)更高的處理性能。其中,Bootloader是基于特定硬件平臺來實(shí)現(xiàn)的,負(fù)責(zé)硬件的初始化、嵌入式系統(tǒng)的引導(dǎo)加載等工作,是嵌入式系統(tǒng)開發(fā)中的一個重要環(huán)節(jié)。嵌入式開發(fā)的硬件平臺是根據(jù)應(yīng)用需要定制的,因此不存在一個通用的Bootloader。U-Boot是一個支持多種CPU體系結(jié)構(gòu)的 Bootloader。本文就是針對在自制開發(fā)板上實(shí)現(xiàn)U-Boot的移植。

2.U-Boot概述

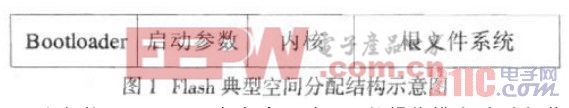

Bootloader是一種引導(dǎo)加載程序。它是系統(tǒng)加電后運(yùn)行的第一段代碼。從功能上說,Bootloader就是操作系統(tǒng)內(nèi)核運(yùn)行之前用來初始化硬件設(shè)備、建立內(nèi)存空間的映射圖的程序。它將系統(tǒng)的軟硬件環(huán)境設(shè)定在一個合適的狀態(tài),以便為最終調(diào)用操作系統(tǒng)內(nèi)核,運(yùn)行用戶應(yīng)用程序準(zhǔn)備好正確的環(huán)境。圖 1是Flash上同時裝有Bootloader、內(nèi)核啟動參數(shù)、內(nèi)核映像和根文件系統(tǒng)映像的典型空間分配結(jié)構(gòu)示意圖。Bootloader啟動后,初始化硬件設(shè)備,并將嵌入式Linux內(nèi)核和根文件系統(tǒng)映像分別加載到內(nèi)核中的正確地址,然后跳轉(zhuǎn)到內(nèi)核的起始地址啟動內(nèi)核。

大多數(shù) Boot Loader 都包含兩種不同的操作模式:啟動加載模式和下載模式[1]。

啟動加載(Boot loading)模式:這種模式也稱為“自主”(Autonomous)模式。也即 Boot-

loader從目標(biāo)機(jī)上的某個固態(tài)存儲設(shè)備上將操作系統(tǒng)加載到 RAM 中運(yùn)行,整個過程并沒有用戶的介入。

下載(Downloading)模式:在這種模式下,目標(biāo)機(jī)上的Bootloader將通過串口連接或網(wǎng)絡(luò)連接等通信手段從主機(jī)(HOST)下載文件。從主機(jī)下載的文件通常首先被 Bootloader 保存到目標(biāo)機(jī)的 RAM 中,然后再被 Bootloader 寫到目標(biāo)機(jī)上的FLASH 類固態(tài)存儲設(shè)備中。Bootloader 的這種模式通常在第一次安裝內(nèi)核與根文件系統(tǒng)時被使用;此外,以后的系統(tǒng)更新也會使用 Bootloader 的這種工作模式。

U-Boot作為一種可以支持多種體系結(jié)構(gòu)CPU的Bootloader,同時支持上述兩種工作模式,而且允許用戶在這兩種工作模式之間進(jìn)行切換。它是由德國工程師Wolfgang Denk 從8XXROM 代碼發(fā)展起來,遵循GPL條款的開放源碼項(xiàng)目,支持多種處理器,如ARM,PowerPC,MIPS和x86等。

3.U-Boot的啟動流程

由于Bootloader的實(shí)現(xiàn)依賴于 CPU 的體系結(jié)構(gòu),因此大多數(shù)Bootloader都分為 stage1和stage2 兩大部分。依賴于CPU體系結(jié)構(gòu)的代碼,比如設(shè)備初始化代碼等,通常都放在 stage1中,而且通常都用匯編語言來實(shí)現(xiàn),以達(dá)到短小精悍的目的。而 stage2 則通常用C語言來實(shí)現(xiàn),這樣可以實(shí)現(xiàn)復(fù)雜的功能,而且代碼會具有更好的可讀性和可移植性。U-Boot也是如此。

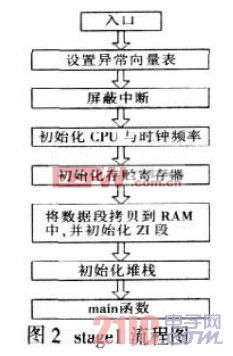

3.1 stage1

此階段相應(yīng)的代碼在cpu/s3c44b0/start .s下。主要功能是完成硬件的初始化,主要包括屏蔽所有中斷,設(shè)置CPU的速度和時鐘頻率,RAM初始化,為加載stage 2準(zhǔn)備RAM空間,拷貝stage2到RAM中,設(shè)置堆棧指針SP,跳轉(zhuǎn)到stage2的C程序入口點(diǎn)。其工作流程如圖2所示:

評論