基于IPv6組播的M―FHMIPv6切換技術

(1)當移動節點MN檢測到L2鏈路層觸發信息時,預知道要進入新的網絡,于是發送路由請求代理RtSolPr給原先接入的路由器OAR,告知它要進行切換;

(2)OAR收到路由請求代理RtSolPr后,發送一個路由代理公告PrRtAdv給移動節點MN,MN收到該公告后,即可獲得其在新子網的轉交地址CoA;

(3)MN得到CoA后,立即切換至組播模式,并發送快速綁定更新FBU消息給通信節點CN,該消息中包含了MN的組播地址;

(4)CN收到FBU后,也快速切換至組播模式,并發送PIM注冊消息給OAR,以組建組播網,然后快速發送綁定更新確認FBA給MN;

(5)NAR和PAR加入組播網,為CN傳遞數據給MN;

(6)因為此時數據已經通過組播網傳輸,OAR發送切換發起HI消息給NAR,NAR收到后便進行正常的DAD重復地址檢測,完成后則發送切換消息HACK給OAR;

(7)OAR收到HACK后,發送一個快速綁定確認消息FBACK給節點MN和NAR,需要注意的是,這里不需要再建立基于OAR與NAR的雙向隧道以傳遞數據,因為數據一直在通過組播網傳遞給MN;

(8)因為傳統的DAD檢測和切換工作已經完成,MN發送一個MLD的組播偵聽者完成消息給當前接入的NAR,NAR通過PIM-SM協議進行剪枝操作,從而使所有節點和路由器都恢復到單播狀態,此后,CN開始向NAR和MN傳遞數據。

3 M-FHMIPv6切換技術性能分析

3.1 快速分層切換FHMIPv6切換性能分析

圖2所示是FHMIPv6切換延遲時間圖。從圖2可以看出,FHMIPv6的平均延遲時間為:

TFHMIPv6=TFBU+THI+TDAD+THACK+TBACK+TL2+TFNA本文引用地址:http://www.104case.com/article/154174.htm

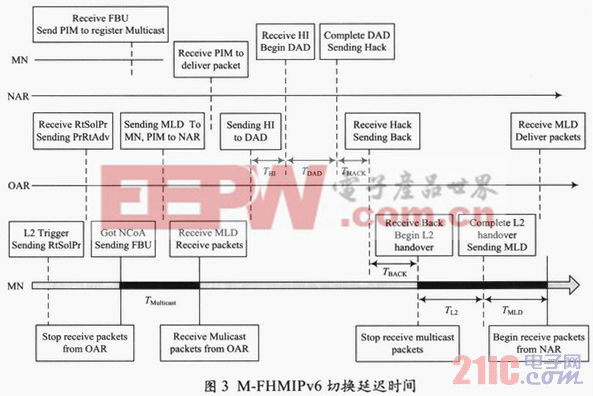

3.2 基于IPv6組播的M—FHMIPv6切換性能分析

基于IPv6組播的M—FHMIPv6切換延遲時間如圖3所示。由圖3可以得到,M—FHMIPv6的平均延時為:

TM-FHMIPv6=TMulticast+TL2+TMLD

理論分析證明,M—FHMIPv6雖然在切換過程增加了組播組的構建過程,但能有效減少DAD檢測過程中的各種信息交互的延遲。

4 M—FHMIPv6切換技術的仿真結果分析

4.1 M—FHMIPv6切換技術仿真實驗

M-FHMIPv6切換技術仿真實驗所建立的仿真模擬環境為:VMware,Workstation+Fedora+ns-allinone-2.33+noah+FHMIP1.3.1。

仿真實驗的拓撲結構設置有8個節點,MAC層采用802.11MAc協議,有線網絡帶寬與延時設置為100 Mb/s,10 ms,無線網絡帶寬與延時設置為1 Mb/s,2 ms。整個實驗持續80 s,第5.0 s時,CN開始以10 ms的間隔發送512字節的TCP分組到MN。PAR與NAR之間設置距離為30 m,無線路由覆蓋距離設置為40 m,于是,NAR與PAR之間的重疊覆蓋范圍為10 m。第10 s時,MN開始以1 m/s的恒定速度由位置(85,136)移動到(155,136),預計在第40 s左右時,由于MN快超出PAR的無線覆蓋范圍而進入NAR的范圍,于是需要發生切換。第80 s時,MN到達終點,實驗過程結束。

4.2 仿真結果分析

通過運行仿真軟件所得到的FHMIPv6和M—FHMIPv6切換過程如圖4所示。

評論