未來(lái)十年將是我國(guó)汽車(chē)半導(dǎo)體發(fā)展的機(jī)會(huì)之窗

雖然目前汽車(chē)半導(dǎo)體廠商仍以IDM模式為主,但是汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)鏈逐漸放開(kāi)的趨勢(shì)明顯。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/134470.htm一是車(chē)廠出于降低成本,提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的需要,對(duì)新型汽車(chē)電子零部件供應(yīng)逐漸轉(zhuǎn)向全球采購(gòu),公開(kāi)招標(biāo),同步開(kāi)發(fā)模式,這就給了新進(jìn)入者切入相對(duì)封閉的汽車(chē)供應(yīng)鏈以機(jī)會(huì)。

二是近年來(lái),隨著半導(dǎo)體工藝技術(shù)進(jìn)步所導(dǎo)致的研發(fā)費(fèi)用颶升,傳統(tǒng)IDM廠商轉(zhuǎn)向資產(chǎn)輕簡(jiǎn)化((Fab-lite)策略,汽車(chē)半導(dǎo)體廠商開(kāi)始把部分訂單委托給Foundry廠代工,如飛思卡爾把部分汽車(chē)MCU型號(hào)委托臺(tái)積電制造;瑞薩公司則公開(kāi)宣布在日本地震破壞后的生產(chǎn)線重建調(diào)整中,將把汽車(chē)MCU產(chǎn)品交由全球晶圓(Globalfoundry)在新加坡的Foundry廠生產(chǎn)。目前臺(tái)積電、聯(lián)電、上海先進(jìn)等Foundry廠以及日月光等封裝測(cè)試廠為汽車(chē)級(jí)芯片提供專(zhuān)業(yè)代工的生產(chǎn)、封測(cè)工藝已經(jīng)成熟,代工產(chǎn)品種類(lèi)較為齊全,這為我國(guó)Fabless類(lèi)型的企業(yè)切入汽車(chē)半導(dǎo)體提供了可行的產(chǎn)業(yè)環(huán)境。

三是未來(lái)十年將是新能源汽車(chē)的技術(shù)成熟期和市場(chǎng)導(dǎo)入期,新能源汽車(chē)半導(dǎo)體的興起將成為我國(guó)IC廠商跨入汽車(chē)半導(dǎo)體的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇。

(一)中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈尚在發(fā)展,合資與自主品牌車(chē)廠皆有IC廠商空間

以往全球汽車(chē)市場(chǎng)以歐、美、日等發(fā)達(dá)國(guó)家為主,但近年來(lái)以我國(guó)為首的新興國(guó)家,經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)快速,汽車(chē)銷(xiāo)售量占全球比重持續(xù)上升,已使我國(guó)成為全球最大單一國(guó)家市場(chǎng)。我國(guó)政府亦利用此情勢(shì),全力發(fā)展汽車(chē)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)。相對(duì)于歐、美、日等國(guó)汽車(chē)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)之成熟完備,我國(guó)自主品牌汽車(chē)及汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展階段,尚未形成穩(wěn)固的供應(yīng)鏈體系,本土IC廠商較有機(jī)會(huì)導(dǎo)入。

我國(guó)汽車(chē)企業(yè)可分為中外合資車(chē)廠與自主品牌車(chē)廠兩類(lèi)。中外合資的車(chē)廠由外商主導(dǎo)技術(shù)和采購(gòu)環(huán)節(jié),與汽車(chē)電子相關(guān)的采購(gòu)多延襲原有的供應(yīng)體系;但因終端市場(chǎng)是中國(guó),平均售價(jià)比成熟市場(chǎng)要低,成本也需隨之向下調(diào)整,既有零部件供應(yīng)商不一定可滿足此需求,而給新進(jìn)廠商帶來(lái)商機(jī)。另一方面,我國(guó)自主品牌車(chē)廠為增強(qiáng)整車(chē)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,有提高零部件國(guó)產(chǎn)化配套率,建構(gòu)以本土廠商為主的供應(yīng)體系的客觀需要,亦提供本土IC廠商發(fā)展空間。

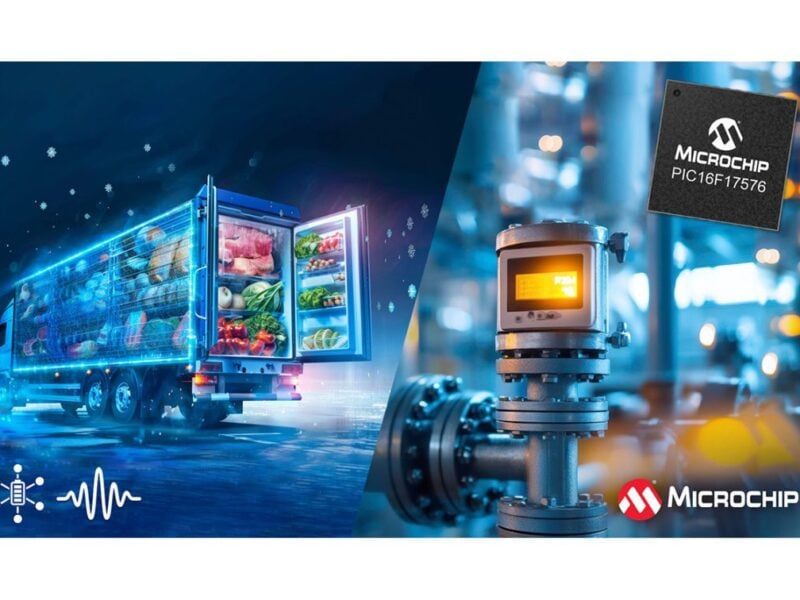

(二)IC廠商可由車(chē)身控制電子、車(chē)載電子等應(yīng)用領(lǐng)域跨入

由于駕駛或乘坐汽車(chē)與人身安全直接相關(guān),車(chē)廠對(duì)零組件的采購(gòu)以質(zhì)量為重,與價(jià)格導(dǎo)向的3C產(chǎn)業(yè)迥異。為了配合質(zhì)量的要求,車(chē)廠對(duì)汽車(chē)零組件的認(rèn)證時(shí)程動(dòng)輒超過(guò)兩年,為新進(jìn)廠商設(shè)下高門(mén)坎。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)封閉,各車(chē)廠都有長(zhǎng)期配合的一級(jí)零部件供應(yīng)商,甚至二、三級(jí)廠商的供應(yīng)關(guān)系也相當(dāng)穩(wěn)固。

對(duì)有意跨入汽車(chē)半導(dǎo)體的IC廠商來(lái)說(shuō),動(dòng)力傳動(dòng)、底盤(pán)控制與安全等領(lǐng)域?yàn)槠?chē)的核心結(jié)構(gòu)單元,對(duì)質(zhì)量的要求最高,車(chē)廠與汽車(chē)電子廠商不會(huì)輕易引進(jìn)新的零組件或半導(dǎo)體供應(yīng)商。而車(chē)身控制與車(chē)載電子等相對(duì)周邊的領(lǐng)域,新進(jìn)廠商較有切入的空間。

目前在車(chē)身控制與車(chē)載電子用MCU或ASIC產(chǎn)品,已有本土IC廠商投入并取得進(jìn)展。而IC廠商已有移動(dòng)電話或液晶電視等應(yīng)用領(lǐng)域的多媒體應(yīng)用處理器與相關(guān)通訊IC產(chǎn)品,以此為基礎(chǔ),可跨入車(chē)載電子用ASIC。

(三)新能源汽車(chē)半導(dǎo)體成長(zhǎng)性高,前景廣闊

受到政府激勵(lì)項(xiàng)目的影響及混合動(dòng)力汽車(chē)在市場(chǎng)上獲得成功的推動(dòng),越來(lái)越多的汽車(chē)廠發(fā)布基于電動(dòng)機(jī)的汽車(chē)型號(hào)。但是半導(dǎo)體市場(chǎng)還沒(méi)有為此類(lèi)汽車(chē)技術(shù)做好準(zhǔn)備,目前為這類(lèi)汽車(chē)開(kāi)發(fā)出的大多數(shù)元器件是源自應(yīng)用于工業(yè)或商業(yè)應(yīng)用的現(xiàn)有產(chǎn)品。未來(lái)新能源汽車(chē)將更加依賴汽車(chē)半導(dǎo)體和電子系統(tǒng),新能源車(chē)所采用的電子元器件數(shù)量是傳統(tǒng)汽車(chē)的兩倍,所需要的半導(dǎo)體器件數(shù)量是現(xiàn)在汽車(chē)的5倍。另外,研究表明,2010-2020年將是以純電動(dòng)車(chē)為代表的新能源汽車(chē)的技術(shù)成熟期和市場(chǎng)導(dǎo)入期,2020年新能源汽車(chē)的銷(xiāo)售預(yù)計(jì)將占市場(chǎng)銷(xiāo)售汽車(chē)的5-10%的份額。5%的市場(chǎng)份額乘以高出5倍的半導(dǎo)體產(chǎn)品成分,相當(dāng)于占整體半導(dǎo)體市場(chǎng)的五分之一。電源IC及功率晶體管受新能源車(chē)驅(qū)動(dòng)成長(zhǎng)性高,但技術(shù)門(mén)坎亦高。

在全球政府積極推動(dòng)新能源車(chē)之下,使此市場(chǎng)深具成長(zhǎng)潛力,吸引包含既有車(chē)廠及新進(jìn)車(chē)廠的關(guān)注與投入。新能源車(chē)在動(dòng)力傳輸?shù)炔糠郑愑谝砸鏋閯?dòng)力的傳統(tǒng)車(chē),形成包括電池、馬達(dá)、變頻器、電源及電池管理IC、功率晶體管等供需缺口。

由于動(dòng)力傳輸部分為汽車(chē)核心組成單元,既有車(chē)廠仍以自行開(kāi)發(fā)或與既有汽車(chē)電子廠商合作為主,不足之處亦以新進(jìn)大廠為優(yōu)先選擇。但如美國(guó)Tesla等新進(jìn)電動(dòng)車(chē)廠,由于規(guī)模小,在布局供應(yīng)鏈時(shí)不一定能吸引大廠與之配合,而為中小型廠商發(fā)展契機(jī)。

不過(guò),用于新能源車(chē)的電源及電池管理IC、功率晶體管,需用遠(yuǎn)高于3C應(yīng)用的高壓制程制作,并具備對(duì)電池更為復(fù)雜嚴(yán)謹(jǐn)?shù)谋Wo(hù)與管理能力。就現(xiàn)階段相關(guān)IC廠商之技術(shù)水準(zhǔn)來(lái)看,較上述要求仍有相當(dāng)差距。

評(píng)論