肖磊:美國加息與全球科技大戰

作者:肖磊看世界

就在美國聲嘶力竭的解決通脹問題的時候,世界各國也都沒閑著,都在尋找新的發展和增長來源。

尤其是在這輪美國加息的進程中,硅谷****的破產,一些國家看到的,可能不僅僅是****問題,因為硅谷****背后,是美國數十年來積攢下來的一整套發展科技的動能、經驗和資源。

一

就在硅谷****破產前一周,英國政府公布了一個新的《科學技術框架》,確定了5項關鍵技術組合,包括人工智能、工程生物學、未來通信、半導體和量子技術。

英國還準備用10項關鍵行動,包括通過戰略性國際參與、外交和伙伴關系塑造全球科技格局;為創新科技初創企業提供融資;在國內外展示英國的科技實力和雄心,以吸引人才、投資并提升英國的全球影響力等。

那英國的具體目標是什么呢?按照英國首相蘇拉克的說法,英國要在2030年成為科技超級大國。

而就在英國公布《科學技術框架》之后不到一周,美國的硅谷****破產(純屬巧合),這導致英國多家科技企業陷入困境請求政府援助,于是大約有180家英國科技企業的負責人致函英國財政大臣杰里米·亨特請求政府出手干預。

緊接著,英國政府宣布,將在量子計算領域投資25億英鎊,旨在促進英國本土公司發展,同時在投資支持下吸引量子業務從海外轉移到英國。

按英國財政大臣杰里米·亨特(Jeremy Hunt)的說法,希望為將英國變成“下一個硅谷”的承諾投入更多資金(人家硅谷****剛破產,你就要做下一個硅谷)。

二

韓國方面也是類似的邏輯,正在制定《國家戰略技術特別法》,而就在今年的三月初,也是硅谷****破產前的一周多,韓國總統尹錫悅在主持的國務會議上,韓國科學技術信息通信部正式發布了一個宏大的科技發展計劃,即經過數年的努力,到2030年,韓國要成為全球科學技術五大強國之一。

除了英國和韓國,全球第三大經濟體日本,早在三年前,就完成了第六期科技創新基本計劃草案的擬定工作,為從2021年開始的為期5年的科技創新政策定下了目標。該計劃也被稱為日本科技創新“六五計劃”。

關于日本這個計劃,日本政界等有一個說法,就是將未來5年稱為“日本科技創新背水一戰的5年”。

其實除了英國、日本、韓國等,非常務實的德國、以色列等,還有包括新加坡、印度,以及歐洲諸多國家,都提出了相應的科技計劃。

一直以來,發展科技的需求存在于每一個國家,但像如今這樣,日本說未來五年是“背水一戰”,英國說自己要成為一個超級科技大國,還說下一個硅谷要在英國誕生;韓國則明確說要到2030年成為科學技術五大強國之一,這樣非常集中的,體現決心和明確目標的計劃,其實以前還是比較少見的。

當美國這頭牽引世界科技的火車頭開始失去動力的時候,全球科技領域必將出現新的顛覆性變化。

這就好比說,當二戰爆發,當蘇聯解體的時候,整個歐洲殖民全球數百年獲得的財富等培養起來的人才、創意、資源和經驗,開始向世界擴散,而北美大陸成了最佳受益者。

但隨著全球多極化的到來,美國支配整個世界資源的能力開始下降,利用美元周期等來解決自身問題的副作用越來越大,這里面最先受到沖擊的將是無比龐大的“美國科技”體系,這一過程將是不可逆的,從而全球科技市場,也可能迎來一個類似蘇聯解體一樣的時刻。

也可以這么說,美國對全球絕對的科技主導能力已經逐步的走向瓦解。這使得全球支撐科技發展的主要資源將不再有單一的流向和突破點,開始趨勢性的從美國向世界各國分散,這就是諸多國家看到的不同以往的危機和機會。

那這么說是不是有點絕對呢?美國不是剛剛搞出了科技界為之瘋狂的ChatGPT嗎?要把這個事情說清楚,還得從這次美聯儲加息說起。

三

說到美聯儲加息,讓美國人最為佩服的,是上個世紀八十年代,保羅沃爾克當美聯儲主席的時候,迅速且瘋狂的加息,然后遏制住了通脹,給美國國內解決了一個非常棘手的問題,以及穩定了經濟底層運行架構,恢復了全球對美元和美國的信心,給后來全球資金、人才等進入美國科技市場,醞釀科技大爆發等,奠定了市場基礎。

因此本次美聯儲的迅猛加息,也被很多美國人認為是要達到跟上個世紀八十年代一樣的效果,這就給此次加息,增加了一定的悲壯和英雄主義色彩,也意味著,此次加息的理性成分減少,代價將是昂貴的。

那這里面,跟全球科技問題有什么關聯呢?

其實跟上個世紀八十年代相比,如今美國解決自身問題的能力,已經不可同日而語了。

我舉一個簡單的例子,比如上個世紀八十年美國加息的時候,可以同時做三件事。

第一件事情是,可以逼著日本和德國簽署《廣場協議》,直接可以操縱日元和德國馬克的匯率,來平衡美國加息對美國科技和出口等領域的影響。

那個時候正是日本制造和德國制造跟美國制造競爭最激烈的時候,也可以說是戰后全球爆發的第一次小規模“科技大戰”,當時美國的喬布斯等都迷上了日本索尼等的產品。

第二件事是,美國完全可以控制中東產油國,整個八十年代的油價都是趨勢性走低的,這有助于美國控制通脹。

第三件事情是,美國的諸多爆款型科技產品走向世界,包括摩托羅拉的手機,1983年首次出現的時候,一部手機竟然能售價3995美元。還有蘋果的電腦,IBM的打字機,軟盤、BP機等等。那時候,別說發展中國家加工紡織品換飛機,就是換一部手機或電腦,都得要好好干一陣子了。

也就是說,上個世紀八十年代的時候,美國控制通脹方面,幾乎拿著一手王炸,即:全球發展中國家,使勁制造物美價廉的商品,用來換美元,美元那個時候都堪比黃金,叫美金;中東等石油輸出國,包括沙特等,基本上完全聽命于美國;德國日本等,雖然制造業崛起了,但無論是金融貨幣層面,還是進出口貿易政策層面,都不得不任由美國擺布。

什么意思呢,就是上個世紀八十年代的美國加息,美國同時可以摁住消費產品的價格,包括石油,以及發展中國家加工的基礎性商品價格(發展中國家都迫切希望出口商品來換匯)。同時還能摁住競爭對手。更重要的是,美國自己的科技產品有著絕對的競爭力和市場規模。

所以你會發現一個現象,就是上個世紀八十年代美國加息之所以成功,并不是由于加息本身取得了真實的效果,而是美國可以擺平所有持續加劇通脹和影響產業資金等問題的國際因素,具體說就是在美聯儲加息背后,其實真正起作用的是美國當時支配和主導世界的能力。

四

那我們再回到當下的美國加息問題。

跟上個世紀八十年代相比,如今美國支配和主導世界的能力已經大不如前,就連讓沙特增產石油都難上加難,最后都鬧翻了。

為了配合控制通脹,美國還需要獲取全球更加物美價廉的商品,但問題是,美國要跟中國脫鉤,要給中國商品加關稅,來減少對中國商品的依賴。

這就導致美國龐大的需求,需要更加昂貴的成本來滿足,不僅從中國進口的商品,通過加征關稅之后價格更高了,而且替代市場首先就是一筆巨大的生產性投入,供給周期和供給規模都無法跟中國相提并論,這就導致美國就算迅速找到了替代市場,但也面臨商品供給周期層面的緊缺性漲價。

再說到產品競爭方面,跟上個世紀八十年代相比,如今的美國已經沒有令全球不計成本瘋搶的基礎性科技新產品了。

當然,說美國的科技產品問題,我們還是要從具體案例入手。我們就拿兩個典型的美國科技產品來跟大家舉例,比如電動汽車特斯拉,以及最近流行的機器人聊天軟件ChatGPT。

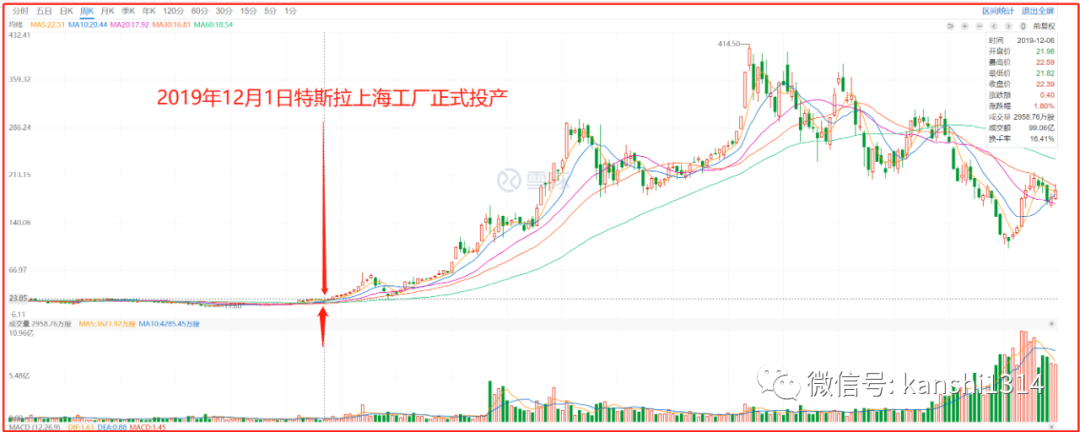

大家可以仔細去看,特斯拉真正的擴張是從什么時候開始的,如果再去對比特斯拉的股價和市值,你就會非常明顯的看到,特斯拉的擴張和現實價值,都是從中國工廠建立開始的(看下圖特斯拉股價****),在此之前,特斯拉就是一個標準的垃圾資產。

一百年前,美國汽車占領歐洲和世界,主要是福特發明了流水線,這個流水線的發明,甚至堪比汽車本身的發明,因為如果大家買不起汽車,就會導致汽車企業沒有資金,就沒有后續改進和創新,沒法增加生產和需求,最后可能就倒閉消失了。

一百年前的這種高效生產線,出現在美國,一百年后的這種生產線和高效的配套支撐系統,出現在了中國。

也就是說,特斯拉這種制造業企業,需要另一部分,也就是另一個國家的配合,才能完成自己的競爭力蛻變。

其實你去看支撐蘋果手機的主要工廠,也都在中國,十多年了,蘋果一直在努力轉移生產線,但截至目前,中國的產量依然占到總產量的接近九成。

這里面并不是一個簡單工廠的邏輯,而是這意味著,中國本身就是這類企業創新和成長的組成部分。

你可以把工廠設在任何一個國家,但那個國家沒有足夠的高素質勞動力,也沒有足夠的基礎設施和成本控制系統。就算這些都有,也不會都給特斯拉和蘋果,因為他們自己都不夠用,而中國不僅可以滿足特斯拉和蘋果,還能滿足自己內部規模越來越大的手機、電動汽車等廠商。

如果還不明白,我再舉個例子,比如區塊鏈技術,就算是美國發明的吧(發明人至今是個謎),但區塊鏈技術其中一個重要的運行邏輯,就是相對的“去中心化”,這跟美國一直以來的各類中心化創新,是完全不一樣的,跟此前互聯網和平臺巨頭的創新,是兩個完全不同的運行體系。

那這里面,什么意思呢,就是你會發現,美國現在的很多創新,一出來,就必須要全球配合,也就是要犧牲“中心化”這個權力。

用大白話來說,就是美國越來越多的創新想取得全球性成功,就必須以犧牲以美國為中心的邏輯,那這還算是美國單獨的創新嗎?

五

我們再說說當下火熱的ChatGPT。

要知道,新一代的ChatGPT訓練,需要數萬個大型GPU芯片,前一陣ChatGPT母公司就向英偉達買了2.5萬個這樣的芯片,一個這樣的芯片至少需要1萬美元。所以你去看,ChatGPT首先是給芯片企業打工的,最近一些芯片企業市值又創新高了。

從目前ChatGPT的耗能來看,簡單的訓練一次ChatGPT,還需要花費的電力就已經超過了100萬度。未來這類產品對能源的消耗,將是指數級增長的。

關于ChatGPT的訓練和運行,實際上才剛剛開始,未來還需要全球更大范圍內的實際工作者參與,包括各種識別認知輸入等等,都需要現實的人去操作。

在這種背景下,想讓ChatGPT真能達到一個,可以為美國生產力服務,也就是真能貢獻GDP和規模利潤的時候,實際上美國同時就要有控制全球芯片和能源系統的能力,否則大部分利潤就不會流入美國,這跟類似亞馬遜、蘋果這類企業的全球化也都不在一個邏輯體系之下。美國越往后的創新,其創造的后續價值和支撐,就越需要向世界分散。

也就是說,ChatGPT等類似的產品,背后是以指數級增長的芯片和能源需求作為支撐的,現在美國要控制全球芯片領域,就已經得透支美國巨大的信用了,因為芯片的產業鏈牽扯到數十個國家(美國拿什么來補償這些國家呢),更不要說未來對算力和能源的集中性控制了。

ChatGPT更脆弱的地方在于,ChatGPT并不僅僅是一個技術工具,而是牽扯到社會規則當中的知識產權,以及國際層面的數據主權,由于其認知來源于人類知識的總體性,如果把這種輸出,看成是從整個人類認知庫當中的調取和融合性服務,其實就變成了一種總體性的“侵權”。只是現在大家還沒有反應過來,這就好比說,當年區塊鏈技術下誕生的比特幣對主權貨幣的沖擊問題,后來各國才慢慢反應過來一樣。

我說這個不是說ChatGPT不夠先進,而是ChatGPT不是一個簡單的工具,只管扔出來之后,大家去選擇用還是不用的問題,而是未來ChatGPT注定會面臨跟現實社會和國家組織的融入性博弈,這就類似于沒有人會反對汽車和手機該不該來自己的國家,而會慎重接納,具體的移民該不該來自己的國家道理一樣。

從這個方面來說,我本人更期待腦機接口這個技術,可以讓失去某些功能的人,達到正常人的水平。這比把機器變成人,或把正常人變成超人更具有現實社會性意義。

有點扯遠了,總結來說,就是上個世紀八十年代,美國既能制造出全球為之瘋狂的大中型科技產品,又不依賴于全球資源的支撐,而如今美國只能創造出非常垂直領域的科技產品,而且還需要全球各類資源的配合才能完成。

也可以這么說,在科技領域,原來美國制造的是大規模的基礎性工具產品,現在只能制造小眾的“奢侈品”了(ChatGPT等)。奢侈品看上去很炫,很顯檔次,但奢侈品產業,不足以支撐起整個國家經濟規模的迭代,反而是科技資源衰退的征兆。

這么說大家可能覺得是不是有點酸溜溜的感覺,其實真還不是,這個道理非常簡單,比如歐洲的法國、意大利這些國家,依然制造了全球占比非常高的奢侈品,全球依然會為之高價買單,但如果你要對比經濟和國家實力,意大利和法國恐怕已經很難跟沒有啥奢侈品品牌的中國比了。

還是拿ChatGPT舉例,ChatGPT是否可以很快的讓自動駕駛完全實現?這可是最基礎的人工智能認知訓練,如果不能,ChatGPT所能替代的職業其實很少的,因為就算ChatGPT會寫論文,但論文的真正價值在于背后的人和人組成的社會網絡,而不是論文本身。

也就是說,ChatGPT只是人工智能的一個技術路線,遠不是產品的終極形態,但就算是一個技術路線,已經有點萬人空巷的關注了,說明什么,說明當下爆發的技術太少了。

從某種程度上來說,當一個國家的產業,無法支撐更大規模的普通制造業產品創新的時候,就只能集中資源,去向非常小的領域發起攻擊,這個時候在比較小的領域或許會有驚人的產品出現,但從整個國家產業規模的角度,已經不可同日而語了。

ChatGPT,如果從全球科技發展的角度來說,實際上體現的僅僅是科技創新領域分工的細化,ChatGPT前期不需要更大規模的工廠生產來配合,更需要集中的智力和資本,硅谷恰好符合這一點。

當美國以普通制造業規模大幅降低等為代價,集中各種資源,搞出ChatGPT、搞衛星通訊、把人類送上火星的時候,中國的基礎性制造業,已經遍布全球,滲透到了全球每一個角落,影響著全球大部分人的衣食住行。

我們暫不說中國的本土手機和電腦、汽車等,就比如中國義烏去年的出口額,已經超過了600億美元,這個出口額,超過了歐盟國家希臘的出口總額(希臘去年出口總額為573億美元)。

很多國家,可以不用ChatGPT,可以不去火星,但很難不用中國制造的商品。

假設現在一些國家不從義烏進口了,如何替代呢?義烏商品的種類就超過40萬種,等你把這些商品都列全,可能就得幾年時間,更不要說找到新的全球供應商。

關鍵是,中國也沒有落下對人工智能、衛星定位/通訊、生命科技,以及火星探索等領域的追逐,當大家說百度的文心一言這里不好,那里也不行的時候,實際上你去看全球其他國家,包括歐洲、日本等,都還停留在決心、計劃等階段,上桌的機會都沒有。

很顯然,美國有的,中國是有機會追上的,而中國有的,美國已經很難再做到了,因為中國不是從點或線上面的追趕和覆蓋,而是一整張網的覆蓋和積累。

六

中國產品走向世界,是以創造出來了無數新的門類(比如義烏等),是以整個世界難以想象的組織效率、資本投入、基礎設施建設、規模人口、能源變革等等為基礎的。

美國要想對世界發起對中國產品的替代,可能首先得從研究義烏有多少種商品,以及制造每一個集裝箱,建設每一個沿海國家的港口、給每一個國家建發電站、興修鐵路公路、蓋房子、開廠房、培訓工人等做起。這次特斯拉去墨西哥建廠,就是帶著中國領班和工人去的。

什么意思呢,就是美國原來想把“輸出”的資源收回來,或者說用收割其他國家的發展成果來解決自己的困難,一個加息可能就夠了,也就是搞一個美元的周期性循環,基本就可以了。

比如上個世紀八十年代美元周期下爆發的拉美債務危機,拉美各國的自信和發展就被完全削弱了,發展停滯和倒退至今;再比如九十年代的亞洲四小龍,以及歐債危機之后至今都沒有恢復元氣的歐洲等等。

但這種周期,對中國不會太管用,因為中國把賺來的錢,大部分都投入到了中國的基礎設施建設當中了,這里面也包括人文教育、科技研發等等領域。

所以導致中國的很多“財富”,美國無法用美元等創造的經濟周期“搬走”,你再怎么搞,也搬不走大壩、特高壓、高鐵、太陽能、高速公路、地鐵、橋梁、天然氣管道、開發區、學校、實驗室、港口、高標準農田、每年新增超過千萬的大學生等等。

這不是簡單的說數據和事實,而是這意味著,如果哪個國家需要創新資源,需要創新土壤,需要創新的變現,需要創新產品的循環,缺少中國,將失去最大的國際資源支撐。

而就在美國的創新,需要全球來支撐,需要中國來扮演重要角色的時候,美國卻有了一個新的需求,那就是對中國崛起的焦慮和忌憚,于是在特朗普時代要退出全球,在拜登時代要求世界跟中國脫鉤。

這個時候,無論是美國要跟中國脫鉤,還是威脅其他盟友國家跟中國脫鉤,實際上其說服力和底氣都不會太足,這跟上個世紀八十年代,美國控制通脹的時候,對德國和日本的做法沒有什么可比性。

這就好比說,上個世紀八十年代,美國對日本、德國等科技強國的擺弄,類似于騎馬,通過鞭子和韁繩,就可以完全“駕馭”。而中國的情況是,等呈現在美國面前的時候,已經是一頭大象了,美國覺得也可以騎上去,于是把自己變成了“騎象人”,騎象人覺得也可以指揮大象,但事實上,他的力量已微不足道。

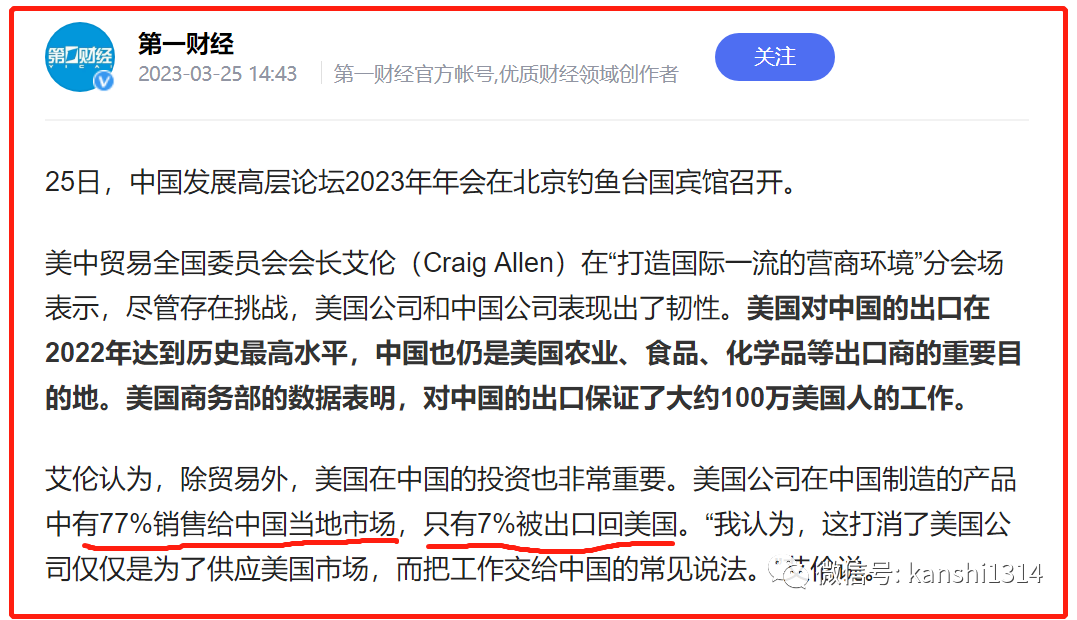

目前看,中國制造業占全球超過30%,是美國制造業規模的兩倍。更重要的是,全球主要工業國家在中國設立的工廠,是基于自己的創新和中國更大的消費市場考慮,而不是什么成本問題。就拿美國來說,目前美國在中國的工廠,所制造的產品77%是用來滿足中國市場的,只有7%被出口回美國。

也就是說,上個世紀八十年代美國加息的幾乎所有國際背景,一去不復返了。

所以,慢慢的,諸多國家開始明白一個道理,就是當美國無法用更大的規模、更高維度的產品,以及絕對的美國單一優勢和對于盟友的超級重要性來主導這個世界的時候,大家一定會有新的“盤算”。

七

這種“盤算”,從簡單的政治外交表演層面是看不出來的。接下來我就跟大家繼續扯一下這里面的邏輯。

很多國家最后會發出這樣的疑問,如果跟中國脫鉤,我的產品賣給誰?

這筆賬其實非常簡單,目前日韓加上歐盟,僅僅這三個經濟體,對中國一年的出口就已經達到1萬億美元了,如果跟中國脫鉤,這1萬億美元的東西,賣給誰?

美國要是敢說,這1萬億美元的東西,美國給包了,那意味著美國面臨的通脹和加息就不是現在這個級別了,因為美國就得每年向大家發一次錢,而且要明確指示,每次發的1萬億美元,都是用來購買歐盟、日本和韓國產品的,買完扔了都行,就是為了支持大家跟中國“脫鉤”,至于美國民眾會不會配合這種奇葩操作,以及會出現哪些市場性問題,恐怕很難想象。

當然,就算這些發達國家會算賬,不愿意跟中國“脫鉤”,問題是類似日韓和歐盟等迫于美國威脅硬要跟中國脫鉤怎么辦,總不能“脫”完就完事了吧,難道還真相信美國會替代中國市場?會每年給國民發1萬億美元堅持買盟友的產品?這個時候,這些國家就得想想后續該怎么辦的問題了。

想來想去,他們最終會發現,如果真有跟中國“脫鉤”的風險,那自己產品未來的出口市場主要就是G7彼此之間了,日韓、英國加拿大和歐盟必須得給美國大量出口,否則就無法維持了,國內將面臨數百萬人口的失業。

問題是G7內部市場跟中國市場結構、規模、增量等都不同,如果沒有更具有高科技和獨特性的產品,如何讓美國市場突然間增加對自己產品的進口呢?

如果是給中國出口,中國各種產品都要,什么芯片、機電,能源、儀器、甚至農產品等等,中國都要,但你要給美國出口,就必須要超越美國的現有技術和市場結構,請注意,我這里說的是要突然間大幅增加對美國的出口,除非是出現了比美國市場現有產品技術高很多的東西,否則美國為啥要突然間增加消費你的東西呢?

基于以上背景,包括日韓、歐洲等在內,會產生這樣一個非常現實的緊迫感,即必須要抓緊搞科技了,必須要把資金和人才都搞回來了,否則等到跟中國脫鉤,那就是發達國家之間,尤其是G7之間的深度內卷了,如果自己沒有高科技,如何在彼此之間擴大出口?

也就是說,美國推動的,要發達國家跟中國“脫鉤”的預期,將觸動發達國家之間更為激烈的內部競爭,反而會導致大家會從科技層面,跟美國“脫鉤”,否則科技資源如果都集中在美國,未來自己如何跟美國做生意?

所以說,這個時候,包括英國、韓國、日本,以及歐盟里面的德國等等,就不得不喊出類似背水一戰,一定要做到科技超級強國,要打造出下一個硅谷等之類的口號。

而真正的影響還在于,這些國家一方面不得不配合美國的芯片等脫鉤政策,另一方面,大概率會從美國硅谷等科技領域撤回資金,甚至想盡辦法挖美國科技領域的人才等等。

我前文中已經說了,比如英國就明確提出:“將在量子計算領域投資25億英鎊,旨在促進英國本土公司發展,同時在投資支持下吸引量子業務從海外轉移到英國”,并打造下一個硅谷。

相當于說G7內部不得不開始有計劃的“分散”(肢解不太好聽,還是用分散)原來都集中在美國的科技和資金資源了。

八

因此我要說的是,英韓日歐等國家提出的科技發展戰略,以及美聯儲加息,美國推動脫鉤,美國國內通脹問題,美聯儲加息,美國主導和支配世界的能力下降等等,都成為了硅谷****破產,以及美國科技市場,包括全球科技領域出現重大轉折的大背景。

也就是說,隨著美國主導和支配全球能力的下降,解決自身問題的資源就不夠了,這個時候可以配合美聯儲加息來解決國內通脹問題的手段就變得十分有限,加息的副作用就需要自己承擔,從而形成反噬。

美國越是推動大家跟中國脫鉤,通脹就越難控制,就越需要加息,美國科技企業就越難(融資難),一些****就越扛不住。同時呢,美國越推動脫鉤,其他盟友就越需要科技層面的競爭力優勢,就越需要為自己打算,以應對脫鉤之后的生存和G7內卷性競爭,就越容易挖美國科技市場的墻角,美國科技領域的競爭力和資源就越下降了。

而且這個趨勢是不可逆的,因為如果美國不管通脹,那國內就亂了,沒有哪個政黨敢無視美國國內的通脹問題。同時呢,如果不跟中國脫鉤,意味著就承認了中國崛起和其經濟發展模式,美國的自尊心難以接受,以及在盟友當中的各類權威就會被進一步削弱,支配和主導全球的能力就會加速下降,這個是美國更難接受的。

于是,美國就不得不持續加息,同時還不得不推動跟中國的脫鉤,而這里面的副作用就是,其他發達國家,不得不為自己長遠考慮,發展自己的高科技,把資源從美國向自己懷里劃拉。美國科技領域將面臨人才、資金等等的趨勢性流出,硅谷****作為美國科技領域的典型服務機構,其破產的更大背景也就說得通了。

可預期的是,幾年之后,全球科技大戰勢必爆發,因為當其他博弈達到一個平衡的時候,科技的力量最有說服力,誰能搞出令市場買單的科技,誰就能獲得內卷當中的競爭優勢,就能將國家的運轉更好的持續下去,否則發達國家自己之間,總不能再用世界大戰的方式搞內部分配吧。

以上內容僅供閑聊。

文/肖磊

*博客內容為網友個人發布,僅代表博主個人觀點,如有侵權請聯系工作人員刪除。