家電業(yè)務(wù):GE的雞肋 海爾的寶?

美國通用電氣公司(GE)對(duì)中國消費(fèi)者而言并不陌生,對(duì)中國企業(yè)界來說更像是一個(gè)“圣地”。究其原因,除了其由天才發(fā)明家愛迪生創(chuàng)立并長(zhǎng)盛不衰的歷史外,很大程度上要?dú)w功于上個(gè)世紀(jì)80年代開始,被譽(yù)為“最偉大的職業(yè)經(jīng)理人”的杰克·韋爾奇對(duì)GE所實(shí)施的成功變革。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/82958.htm韋爾奇遵照“數(shù)一數(shù)二”原則,對(duì)GE旗下發(fā)展前景暗淡的業(yè)務(wù)進(jìn)行剝離,強(qiáng)化或注入贏利能力更強(qiáng)、附加值更高的業(yè)務(wù)。這使得GE從一個(gè)主要依靠傳統(tǒng)消費(fèi)品業(yè)務(wù)為主的公司,轉(zhuǎn)變?yōu)橐院娇瞻l(fā)動(dòng)機(jī)、醫(yī)療設(shè)備、金融服務(wù)業(yè)務(wù)等為主的高技術(shù)公司。家電業(yè)務(wù)作為GE傳統(tǒng)的起家業(yè)務(wù),盡管被保留了下來,但在GE的業(yè)務(wù)構(gòu)成中已經(jīng)變得無足輕重。

因此,GE在次貸危機(jī)帶來的贏利壓力下給家電業(yè)務(wù)尋求買家,可以說是GE已實(shí)施20多年的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的一個(gè)延伸。

當(dāng)韋爾奇帶領(lǐng)GE進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)的同時(shí),以海爾為代表的新生企業(yè)借助于技術(shù)和設(shè)備引進(jìn),通過對(duì)接全球經(jīng)濟(jì),開始了企業(yè)的新生之旅。所以就全球大的經(jīng)濟(jì)發(fā)展背景而言,對(duì)于家電業(yè)務(wù)這類傳統(tǒng)制造業(yè),GE的放棄和海爾的吸收,正是全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的一個(gè)縮影。

那么,在GE放出了出售家電業(yè)務(wù)的信號(hào)之后,海爾能否出手把GE的家電業(yè)務(wù)收入囊中呢?

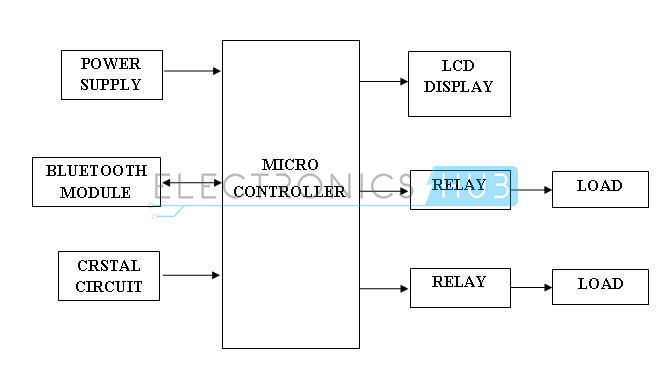

倘若接手,GE的家電業(yè)務(wù)給海爾帶來的機(jī)會(huì)主要在于兩個(gè)方面:一是完善海爾的全球化布局。從上個(gè)世紀(jì)90年代開始,海爾就試圖通過自主品牌的發(fā)展,推進(jìn)國際化戰(zhàn)略,但在10年之后的今天,海爾距離一個(gè)成熟的跨國公司仍然有不小的差距。通過收購GE的家電業(yè)務(wù),可以補(bǔ)充海爾在人才、技術(shù)、品牌、海外渠道等方面的不足,使得海爾的全球化布局躍升到一個(gè)新的高度。這也是海爾幾年前試圖把美國另外一家家電制造商美泰克收入囊中的原因,但是這個(gè)收購遭遇了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手惠而浦的阻擊。

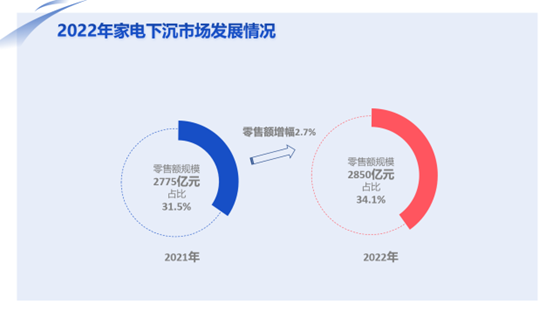

二是GE的高端產(chǎn)品和品牌有助于強(qiáng)化海爾在國內(nèi)市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。GE保留下來的家電業(yè)務(wù)以高端產(chǎn)品為主,隨著中國經(jīng)濟(jì)和城市化的進(jìn)一步發(fā)展,家電高端產(chǎn)品的需求將獲得越來越大的發(fā)展空間。收購GE家電業(yè)務(wù)之后,通過對(duì)其產(chǎn)品技術(shù)的吸收和轉(zhuǎn)移,海爾的產(chǎn)品線將更加豐富,從而幫助海爾維持國內(nèi)高端家電業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力。

并且,現(xiàn)在海爾已經(jīng)是全球第三大白色家電制造商,如果能夠合并GE的家電業(yè)務(wù),則有機(jī)會(huì)成為全球最大的家電制造商。

然而,盡管有諸多利好,若想接受這樣一個(gè)龐然大物,海爾仍須慎重考慮。

首先是收購的資金投入。GE委托投行放出的出售價(jià)格將在50億-80億美元之間,這在很大程度上是根據(jù)GE家電業(yè)務(wù)的規(guī)模和市值評(píng)估的價(jià)位。由于有三星、LG以及歐洲家電制造商伊萊克斯、西門子等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手參與其中,預(yù)計(jì)這個(gè)價(jià)格不大可能被大幅度地壓低。這與和聯(lián)想收購IBM PC業(yè)務(wù)的案例有很大的不同。出于擴(kuò)大中國市場(chǎng)IT服務(wù)業(yè)務(wù)的考慮,IBM對(duì)PC業(yè)務(wù)的出售具有很大的針對(duì)性以及其他的戰(zhàn)略利益考慮,所以會(huì)在收購價(jià)格以及后續(xù)支持上盡力滿足聯(lián)想的要求。但是GE如果在出售家電業(yè)務(wù)上只是為了獲得投資收益,就很難在收購上對(duì)海爾有所傾向。

第二是收購之后的整合難度會(huì)比較高。GE的家電業(yè)務(wù)中仍然有高達(dá)上萬的員工,這會(huì)使得收購之后,企圖通過生產(chǎn)布局調(diào)整來獲得協(xié)同效應(yīng)的努力變得十分困難。同樣,如果沒有GE總部的配合,海爾在并購之后的整合可能不會(huì)像聯(lián)想收購IBM 電腦業(yè)務(wù)后那么順利。來自兩個(gè)不同文化背景下的公司之間的文化融合問題也會(huì)更加突出。

第三,從海爾自身的發(fā)展角度來看,通過去年的業(yè)務(wù)和組織架構(gòu)調(diào)整,白電業(yè)務(wù)只是海爾整體業(yè)務(wù)布局中的一部分,電腦等具有更高成長(zhǎng)性的電子產(chǎn)品業(yè)務(wù)被海爾賦予了越來越大的權(quán)重。并且,白電業(yè)務(wù)在全球也是一個(gè)傳統(tǒng)和發(fā)展緩慢的行業(yè)。海爾如果以高達(dá)數(shù)十億美元的投入并購GE的家電業(yè)務(wù),可能就會(huì)相對(duì)壓縮或抽離在其他業(yè)務(wù)上的投入。如何保持戰(zhàn)略上的平衡,對(duì)海爾將是一個(gè)嚴(yán)峻的考驗(yàn)。

對(duì)于急于走向全球的海爾來說,收購GE家電業(yè)務(wù)可能是一個(gè)機(jī)會(huì),但這并不是一個(gè)十分誘人的蛋糕。海爾需要進(jìn)行全面、整體的利弊分析,慎重決策。

評(píng)論