新年新期望

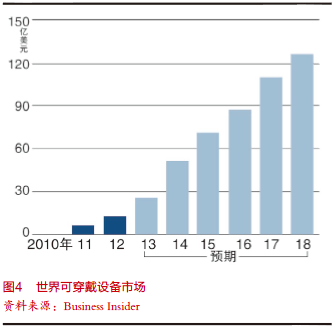

2014年美國CES大展上的另一看點(diǎn)便是可穿戴設(shè)備(wearable devices),受到各路媒體的熱捧,認(rèn)為這是繼PC時(shí)代、智能手機(jī)和平板電腦時(shí)代后又一代創(chuàng)新代表產(chǎn)品。2013年智能手機(jī)一舉從2012年的6.5億部驟增至9.5億部,預(yù)計(jì)2~3年內(nèi)或可增至9.5億部,同年平板電腦也一舉超過了筆記本電腦而達(dá)到1.5億臺(tái)。說來有趣,其實(shí)從大型計(jì)算機(jī)(mainframe)――小型機(jī)(small computor)――個(gè)人電腦(PC)――智能手機(jī)是一脈相承的,它們都具有計(jì)算的功能,總結(jié)智能手機(jī)領(lǐng)軍產(chǎn)品――iPhone的最大特點(diǎn)無非一是聯(lián)網(wǎng),二是觸摸輸入。經(jīng)過6~7年的發(fā)展,已達(dá)于頂盛時(shí)期,主要市場在于取代功能手機(jī)而難言產(chǎn)品創(chuàng)新,世界PC更已從超過4億臺(tái)的巔峰時(shí)期,萎縮到2013年的3億臺(tái)多一點(diǎn),風(fēng)光難再,電子工業(yè)前途何處?從最近的報(bào)道看,2014年可穿戴設(shè)備是業(yè)界所見的第一道曙光,被稱為“the next big techs for 2014”,“Wearables: The Next Great Consumer Market”,可說是處于風(fēng)起云涌的新生時(shí)期。由于進(jìn)入門檻不高,廠商無論大小將不可勝數(shù)。產(chǎn)品觸目皆是,除眾所周知的智能眼鏡和智能手表之外,凡能穿戴在人身上的各種物品,諸如手環(huán)、戒指、項(xiàng)鏈、襯衣、帽子、鞋襪等等,無不有廠商在努力創(chuàng)新,試圖將它們改造成可穿戴電子產(chǎn)品,使之更加貼近生活,付諸靈活實(shí)用。據(jù)美國市調(diào)公司Deloitte最新報(bào)告,2014年世界可穿戴電子設(shè)備可銷售1000萬件,約值30億美元,預(yù)計(jì)2020年可達(dá)l億件。又據(jù)市調(diào)公司Business Insider估算,2013年世界可穿戴設(shè)備市場約25億美元,2014年激增62%,達(dá)40.5億美元,到2018年可望超過120億美元(圖4)。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/233860.htm

可穿戴式計(jì)算機(jī)的發(fā)展其實(shí)已有好一段時(shí)間,美國國防先進(jìn)研究計(jì)劃局(DARPA)早在10年前就已投入相關(guān)計(jì)劃,1977年HP便開發(fā)出了數(shù)字計(jì)算手表,1994年Timex推出了具有行程提醒功能的Timex Datalink手表,但2000年的網(wǎng)絡(luò)泡沫使可穿戴電腦也隨之遇冷。未久,再次最先推出的可穿戴設(shè)備是2012年2月耐克公司的手環(huán)型活動(dòng)計(jì)量器FuelBand,用于檢測(cè)耐克制定的運(yùn)動(dòng)量單位“Fuel”,在無線連接的智能手機(jī)屏上顯示記錄的數(shù)值。2001年IBM展示了Linux手表原型,2004年微軟的SPOT手表上市遭遇失敗,而Pebble公司2013年1月開始供貨的Pebble手表,可顯示來電信息和提醒郵件、短信、微博和社交網(wǎng)絡(luò)等信息,并可聽音樂、設(shè)置鬧鐘等,一次充電可用7天,售價(jià)149美元,被美國知名科技媒體《商業(yè)內(nèi)幕》評(píng)為“2014年最具創(chuàng)新力的十大設(shè)備”之一。隨著技術(shù)的發(fā)展,谷歌將新推醫(yī)用版智能眼鏡,未來智能眼鏡或可讓視力受損人群重獲“光明”,可穿戴設(shè)備的最終形態(tài)有可能嵌入人體,以維護(hù)、改善并拓展人體的功能。

可穿戴設(shè)備的應(yīng)用領(lǐng)域大致涵蓋資訊娛樂、運(yùn)動(dòng)/健身、醫(yī)療/護(hù)理、軍用/安全等,可總括為兩大類:一是以智能眼鏡、智能手表為代表的傳統(tǒng)資訊娛樂產(chǎn)品,是當(dāng)前電子業(yè)的主攻方向,企望通過其大量生產(chǎn)、廣泛普及帶來厐大商機(jī),不過由于因襲智能手機(jī)技術(shù),跨入門檻較低,易陷入價(jià)格戰(zhàn)爭,難獲厚利;二是以運(yùn)動(dòng)/健身、醫(yī)療/護(hù)理、軍用/安全等產(chǎn)品開辟未來利基市場(Niche Market),進(jìn)入難度較大,時(shí)間較長,但可望獲得較豐厚的回報(bào)。2012年谷歌推出了它首個(gè)智能眼鏡,但技術(shù)未臻成熟,應(yīng)用麻煩,工作時(shí)間很短,雖有若干跟進(jìn)公司,據(jù)傳有的產(chǎn)品價(jià)格竟超過l2萬美元之多,昂貴異常,市場反應(yīng)冷淡。被媒體熱炒的蘋果智能手表――iWatch,據(jù)傳開發(fā)始于2012年,但至今沒見產(chǎn)品發(fā)表,一說要到今年10月才可望上市,倒是三星公司更加積極,搶先于2013年9月推出智能手表――Galaxy Gear,適用Wi-Fi,支持NFC,只是有勢(shì)無市,可公司并不灰心,依然趕潮趨時(shí),致敵于先,即擬推出低價(jià)版Galaxy Gear2以及智能手環(huán)升級(jí)版――Galaxy Band等。市調(diào)公司IHS報(bào)告說,三星公司首推的Galaxy Gear 智能手表還只是不成熟的原型商品,價(jià)格高,工時(shí)短以及功能不足,故而未可言成功。該公司說,世界智能手表市場短時(shí)內(nèi)尚難成大勢(shì),2013年出貨量不過26.8萬塊,2014年可望快速增長,出貨量也僅260萬塊,預(yù)期2018年可成長到3900萬塊(圖5)。

《日經(jīng)電子》不久前也以“可穿戴設(shè)備即將上演”為題發(fā)了一篇專題研究報(bào)告,認(rèn)為可穿戴設(shè)備時(shí)代的序幕已經(jīng)拉開,有關(guān)產(chǎn)品像雨后春筍般地迅速鉆出地面,花樣繁多,顯著的特點(diǎn)是擺脫智能手機(jī)文化,向功能簡單化的專用設(shè)備邁進(jìn),但目前尚多為試驗(yàn)性產(chǎn)品,真正的競爭還在后頭。參與廠商既有美韓日的谷歌、蘋果、三星、Sony等世界級(jí)大公司,同時(shí)小型風(fēng)險(xiǎn)投資公司將紛至沓來,且潛力巨大,會(huì)向著大公司不斷發(fā)起挑戰(zhàn),既便是英特爾、高通、博通、村田等半導(dǎo)體和元器件公司,也將奮力前進(jìn),努力開發(fā)可穿戴設(shè)備應(yīng)用的相關(guān)產(chǎn)品,似有“山雨欲來風(fēng)滿樓”之勢(shì),世界電子業(yè)界應(yīng)未雨綢繆,不可等閑視之。但話分兩頭,時(shí)下還不能對(duì)可穿戴設(shè)備抱過多的期待,首先,迄今為止市場上還未見哪個(gè)成功的熱銷產(chǎn)品,蘋果的iWatch更“只聽樓梯響,不見人下來”,盡管公司期望它成為市場追夢(mèng)產(chǎn)品,可上市能否一炮打紅? 其次,據(jù)現(xiàn)有報(bào)告,2014年世界可穿戴設(shè)備市場為30~40億美元,與同年世界傳統(tǒng)消費(fèi)電子市場(2500億美元)相比實(shí)在太小,不可同日而語,據(jù)傳2018年可望成長到120億美元,也僅占5%,仍微不足道;再次,可穿戴設(shè)備開發(fā)中具有戰(zhàn)略意義的界面技術(shù)(觸控已不能延用,那將用語言、手勢(shì)、眼球跟蹤還是……)、具有成敗因素的低功耗技術(shù)、擺脫智能手機(jī)平臺(tái)的獨(dú)立功能――殺手級(jí)創(chuàng)新應(yīng)用等等都將遇到很大的挑戰(zhàn);最后,也是最重要的是用戶的歡迎程度,它將決定市場的成敗。真是曙光在前,舉步維艱呀!

評(píng)論