基于89C2051單片機的熱表通訊模塊的開發

3.2 串行通信軟件

普通I/ O 口模擬串口的軟件編程實質上就是模擬異步通訊規程。異步通信規程是把一個字符看作一個獨立的信息單元,并且字符出現在數據流中的相對時間是任意的。而每個字符中各數據位以固定的時間傳送,因此這種傳送在同一字符內部是同步的,而字符間是異步的。異步通信收發取得同步的方法,是采用在字符格式中設置起始位和停止位。但由于發送器和接收器不是使用同一個時鐘,而是以各自時鐘來劃分每位的寬度,收發時鐘的誤差必然影響數據的正確采樣,所以要求準確識別起始位的前沿。實際的做法是利用1 個16 倍波特率的時鐘,在1 個位周期的1/ 16 時間內確定出字符的開始,接收器在每個時鐘的上升沿采樣數據輸入線。若發現低電平,緊接著又連續采樣到8 次均為低電平,則認定為起始位,以后每隔16 個時鐘采樣1 次數據。字符再同步過程見圖4。

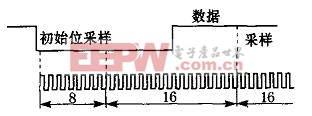

圖4 f = 16 倍波特率的字符再同步過程

在軟件編程中,根據熱表發送數據的波特率計算出數據位周期,而后再根據單片機的晶振頻率編寫數據位周期延遲程序和半位周期延遲程序。當單片機檢測到INT0 (即P3. 2 端口) 為低電平時,外部中斷觸發,進入中斷處理程序。首先,調用半位周期延時程序,判斷是否為起始位,若是則再調用位周期延時程序,進行數據位的判斷與接收,最后判斷接收停止位。只要延時程序能準確地保證延時時間,就能完成對圖4 中工作時序的模擬。另外,在接收數據幀各個位時,都連續地采樣3 次,并遵循3 中取2 的原則來確定所檢測的值。這樣做很大程度上抑制了干擾,提高了信

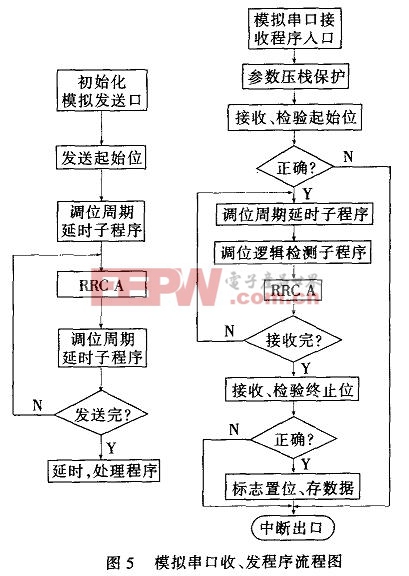

號傳輸的可靠性。同理,單片機發送數據時只要調整好發送數據幀各數據位之間的傳輸時間間隔,滿足熱表接收數據的波特率,就能完成熱表對單片機發送數據的接收,程序流程圖如圖5 所示。

3.3 通信協議

單片機的串行口工作于方式2 或方式3 時,數據幀由11 位數據組成:1 位起始位、9 位數據位、1 位停止位。在這兩種方式下,第9 位數據是可控的標志位,只有第9 位的數據是“1”(代表地址幀) 時,串行口接口電路才會在接收完1 個數據后,向CPU 請求中斷。因為PC 機的異步通信功能沒有這樣的通信格式,所以這種方式只適合單片機之間的多機通信。一般情況下,實現兩種異型機之間的通信常采用以下幾種方式:

(1) 用1 臺單片機作為上位PC 機和下位單片機之間的“橋梁”,實現數據格式的轉換;

(2) 在PC 機內安裝異步通信適配卡,通過設計可編程芯片的運行方式,使之與單片機的多機通信方式一致;

(3) 設置上位機編程環境提供的串行通訊控件的屬性來區分尋址指令和數據傳送指令,進而實現通訊。

方法1 和方法2 硬件結構復雜,方法3 軟件代碼編寫繁瑣。在系統不復雜、任務不重、通信數據量不大的情況下,這些方法還不會有明顯的缺陷,否則方法1 中的“橋梁”單片機和方法2 中的通信異步適配器將會成為通信信道的瓶頸,而方法3 中數據幀中的奇偶校驗位通常用作發送地址碼(通道號) 或數據的特征位,這樣數據通信的校核會采用累加和校驗的方法,采用這種方法不但軟件開銷和進行通信的數據量增加了,而且實時性也受到影響。

根據實際情況,采用了通信信息幀不區分數據幀和地址幀的方法,這樣做不必使單片機工作在11 位異步收發方式下,使單片機和PC 機的串口工作方式一致。受到通信格式的啟發,設計信息幀見圖6 ,用1~3 個字節作為數據通信的“報頭”,起同步作用;用1個或多個字節作為單片機的地址區別碼來標識某個單片機(根據系統中下位機的個數決定) ;用來標志下位機工作性質的信息碼可根據實際的情況在信息幀中靈活設置。

評論