單片機常見延時與中斷問題及解決方法

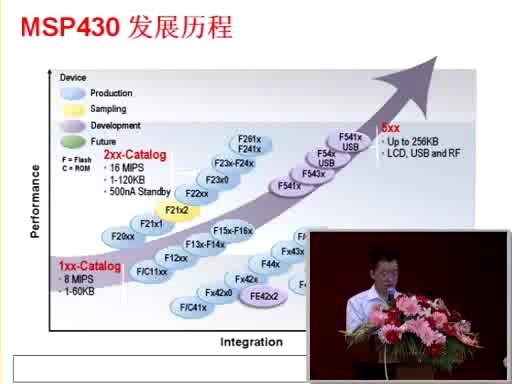

延時與中斷出錯,是單片機新手在單片機開發應用過程中,經常會遇到的問題,本文匯總整理了包含了MCS-51系列單片機、MSP430單片機、C51單片機、8051F的單片機、avr單片機、STC89C52、PIC單片機…..在內的各種單片機常見的延時與中斷問題及解決方法,希望對單片機新手們,有所幫助! 擴展閱讀:單片機延時程序經驗

一、單片機延時問題20問

1、單片機延時程序的延時時間怎么算的?

答:如果用循環語句實現的循環,沒法計算,但是可以通過軟件仿真看到具體時間,但是一般精精確延時是沒法用循環語句實現的。

如果想精確延時,一般需要用到定時器,延時時間與晶振有關系,單片機系統一般常選用11.059 2 MHz、12 MHz或6 MHz晶振。第一種更容易產生各種標準的波特率,后兩種的一個機器周期分別為1 μs和2 μs,便于精確延時。本程序中假設使用頻率為12 MHz的晶振。最長的延時時間可達216=65 536 μs。若定時器工作在方式2,則可實現極短時間的精確延時;如使用其他定時方式,則要考慮重裝定時初值的時間(重裝定時器初值占用2個機器周期)。

2、求個單片機89S51 12M晶振 用定時器延時10分鐘,控制1個燈就可以

答:可以設50ms中斷一次,定時初值,TH0=0x3c、TL0=0xb0。中斷20次為1S,10分鐘的話,需中斷12000次。計12000次后,給一IO口一個低電平(如功率不夠,可再加擴展),就可控制燈了。

而且還要看你用什么語言計算了,匯編延時準確,知道單片機工作周期和循環次數即可算出,但不具有可移植性,在不同種類單片機中,匯編不通用。用c的話,由于各種軟件執行效率不一樣,不會太準,通常用定時器做延時或做一個不準確的延時,延時短的話,在c中使用匯編的nop做延時

3、51單片機C語言for循環延時程序時間計算 ,設晶振12MHz,即一個機器周期是1us。

for(i=0,i100;i++)

for(j=0,j100;j++)

我覺得時間是100*100*1us=10ms,怎么會是100ms

答:

不可能的,是不是你的編譯有錯的啊

我改的晶振12M,在KEIL 4.0 里面編譯的,為你得出的結果最大也就是40ms,這是軟件的原因,

不可能出現100ms那么大的差距,是你的軟件的原因。

不信你實際編寫一個秒鐘,利用原理計算編寫一個燒進單片機和利用軟件測試的秒程序燒進單片機,你會發現原理計算的程序是正確的

4 、51單片機c語言 _nop_()是一個空指令?短時間延時的?空幾個機器周期?

答:這個_nop_()等效與匯編里面的,NOP指令,也就是空一個機器周期,如果是傳統51單片機的話,等于空12個時鐘周期【即一個機器周期】

5、51單片機 延時500ms 用機器周期疊加怎么算?

答:DELAY:

MOV R7,#4

D2:MOV R6,#250

D1:MOV R5,#250

DJNZ R5,$

DJNZ R6,D1

DJNZ R7,D2

RET

假設晶振為12MHz

剛延時時間為:

250*250*4*2=500MS

6、51單片機C語言程序中延時函數delay的原理是什么?

現在找到兩個函數

第一:

void delay(void)

{ unsigned int i,j;

for(i=0;i500;i++)

{ for(j=0;j121;j++)

{;}

}

}

第二:

void delay(unsigned int k)

{ unsigned int i,j;

for(i=0;i

{ for(j=0;j121;j++)

{;}

}

}

現有幾個疑問:

(1):延時函數的原理?

(2):兩個for循環的作用?

(3):i、j的取值有什么規律和依據?是不是和單片機接的晶振頻率有關?所能延時的最小單位時間是怎么計算的?

延時時間怎么計算啊!假如用的是AT89C51RC+11.0592M的晶振呢?

答:

1:原理:僅僅執行一些,沒有實質性影響的所謂“無意義指令”,比如做比大小啊,做某個int的自加運算啊之類的

2:兩重for的作用:簡單的說,就像高中數學中的“乘法原理”一樣,這樣可以很輕易的迅速增加上述“無意義指令”的數目

3:關于取值大小:這個如果是在C下變成,這個值不僅僅與晶振、單片機本身運算速度有關,而且還與C的編譯器有關,所以說,這個值雖說是可以精確計算的,但大多數情況下,程序員用的都是“經驗值”——當然,如果用匯編編程,情況就不一樣了,因為每一條指令所使用的機器周期是一定的,你當然可以根據所有指令使用的總時間,精確的算出具體延時的總時間

綜合你的的問題,我給你一點建議,就是剛學單片機的時候,還是一定要老老實實的從匯編編程學起——這樣,在你以后接觸到C之后,你才能明白,這中間實際上經歷了一個什么樣的過程,只有這樣你才能真正理解單片機。當然,等最終你完全拿下一種單片機之后,盡量使用C編程,無疑是歷史所肯定的。

7、51單片機,晶振為6M,求一個10ms的延時程序

答:延時有很多種方法,有一種是讓單片機去做無聊的循環,還有一種是用定時器。

第一種的算法是:

晶振的周期T1=1/f; 這里f=6MHz 所以T1=1/6 us;(微秒)

單片機花12個T1去執行一個指令,

所以一個機器周期等于12個晶振周期,

T2=12*T1=2us

10ms=1000 0us

所以你要得到10ms的延時就要想辦法讓機器去做5000條“無聊的指令”

所以

DEL: MOV R5,#05H

F1: MOV R6,#05H

F2: MOV R7,#32H

F3: DJNZ R7,F3

DJNZ R6,F2

DJNZ R5,F1

RET

這種方法是用于對時間要求不高的地方,我說的是其思想,程序中可能有錯的地方

用定時器的方法我不太會就不誤人了 (補充一下就是這個是用匯編寫的,你在主程序中用ACALL DEL調用就延時了。

8、今天我用單片機做“眨眼的LED”實驗時,程序運行,每次只令燈亮或滅都沒問題,但是一開延時不能出現期盼的燈亮燈滅的現象,這是怎么回事?

實驗的硬件條件是:STC89C52,編譯環境:keil 3。

下面是我寫的程序,請教高手!!!

51單片機相關文章:51單片機教程

c語言相關文章:c語言教程

晶振相關文章:晶振原理

評論