解密低軌衛星通信:華為Mate X6全球首發

作為以通信技術起家的科技巨頭,華為始終在終端衛星通信的道路上領先行業,并持續進化突破。2024年12月6日,華為將正式發售其最新折疊屏手機Mate X6,支持三網衛星通訊 —— 北斗衛星消息、天通衛星通信和低軌衛星互聯網,這在全球范圍內是首次實現。無論是北斗衛星消息、天通衛星通信,還是低軌衛星互聯,華為Mate X6都展現了華為在衛星通訊技術上的領先地位。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/202412/465280.htm

Mate X6的亮點還在于其首發的低軌道衛星聯網功能,不過在發布會上并沒有官宣低軌衛星互聯網的合作方,只是表示目前低軌衛星聯網系統正在測試,預計將于2025年下半年開啟公測。與傳統的手機網絡相比,低軌道衛星技術可以在全球范圍內提供更加穩定的網絡連接,尤其在山區、海洋等信號不佳地區,用戶仍可保持與外界的聯系。此項技術的運用,使得Mate X6不僅僅是一款手機,而是一種更為智能的通信解決方案,可能會在未來引領新的市場趨勢。

什么是低軌衛星通信?

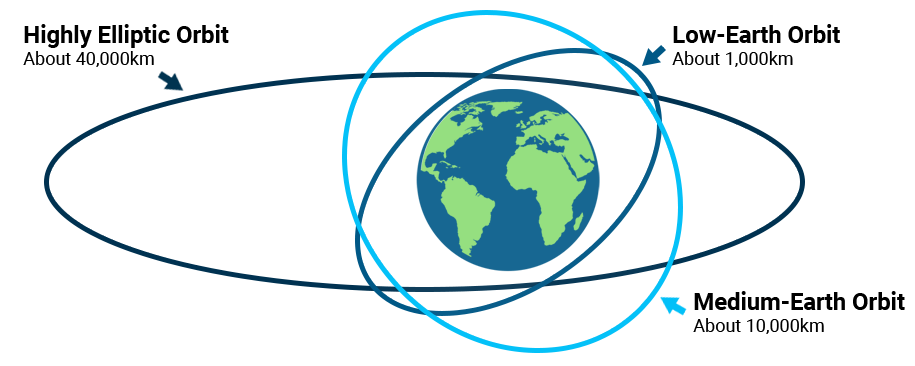

按照衛星軌道高度的不同,通信衛星可以分為低軌通衛星(LEO)、中軌衛星(MEO)和高軌衛星(GEO)。

高軌衛星也被稱作地球同步軌道衛星,軌道高度為35786千米,相對地面靜止且覆蓋區大,三顆經度差約120°的衛星就能夠覆蓋除南、北極以外的全球范圍。中軌衛星的軌道高度為2000-35786千米,全球組網覆蓋所需衛星數量較少,而低軌衛星軌道高度在160-2000千米之間。

通信衛星的分類

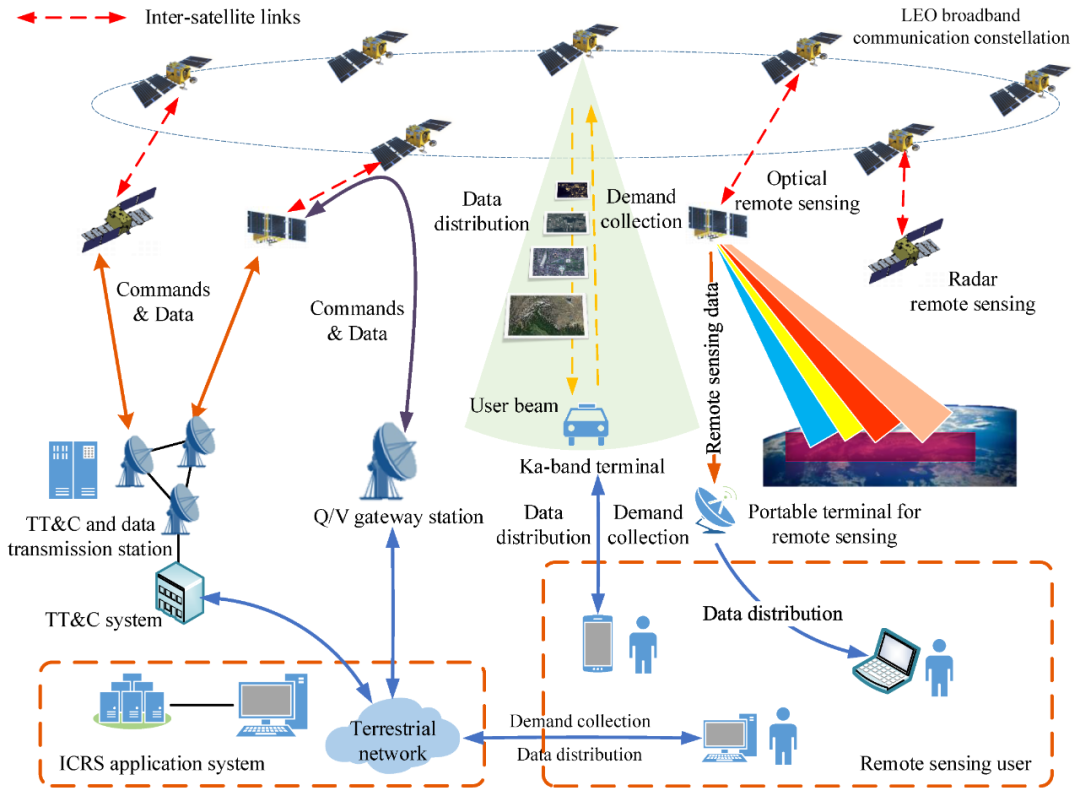

相對于其他衛星通信網絡,低軌通信衛星網絡中單個衛星對地面的覆蓋范圍有限。為了實現全球范圍的信號覆蓋,通常需要數十顆甚至數百顆衛星。典型的低軌通信衛星系統包括空間段、地面段和用戶段三部分。

· 空間段:由數百顆甚至更多數量的小衛星構成低軌衛星星座,并以這些衛星作為“空中基站”,典型案例為SpaceX和OneWeb等發起的太空互聯網計劃。巨型星座網絡由于涉及衛星數量龐大,多采用不同軌道高度、不同傾角的子星座構成多層混合星座。

· 地面段:用于完成衛星網絡和地面網絡的連接,對全網進行綜合管理和監控。地面段包括信關站、綜合運控管理系統以及連接地面核心網絡的基礎設施 —— 數據經信關站接入地面網絡,完成星地空口通信協議和網絡協議轉換,即可利用地面網絡設施訪問地面網絡資源。

· 用戶段:主要由接入網及接入終端組成,主要包括車載站、艦載站、機載終端、電腦以及手持移動終端等。用戶終端可作為接入點(AP,access point)建立局域網絡,將用戶設備接入網絡。

相比于北斗、天通等中高軌道衛星,低軌衛星由于距離地球表面更近,擁有獨特優勢。低軌衛星網絡信號傳播時延低,往返時延一般都小于100ms,而高軌衛星通信的往返時延會達到600ms左右;同時,由于低軌通信衛星相對較短的傳播距離,使得信號的傳播衰減較小,有助于將終端設備的能耗控制在一定范圍內。

換句話說,低軌衛星縮短了智能終端和衛星之間的通信距離,通信效率更高。隨著集成電路、通信等技術的發展低軌衛星星上處理能力不斷加強,在相同的衛通終端能力下更易實現高速率衛通傳輸。

在部分遠距離傳輸的場合,通過低軌衛星通信可能比地面網絡的延時還要短。因為光在光纖中的傳播速度是真空中的2/3,在遠距離傳輸應用上,雖然信號通過衛星多走了數百公里,但其延時依然比通過地面光纖要短。因此,對于要求低延時和無間斷的國際金融和車聯網等業務,低軌互聯網星座會更加適用。

對普通用戶而言,尤其是沒有接入地面互聯網的區域,這意味著使用衛星聯網進行工作和娛樂成為可能;而在災難救援、科考等場景下,當地面沒有基站,或者基站損壞、通信癱瘓時,低軌衛星互聯網也將成為重要補充。更重要的是相比于地面通信,低軌衛星互聯網在低業務密度地區成為經濟、高效的解決方案,有著廣闊的市場前景。

低軌衛星具有輕型化優勢,降低發射成本、成功率高。與傳統通信衛星系統中重達幾噸的衛星相比,低軌通信衛星系統中使用的小衛星重量通常在1噸以下(SpaceX的衛星在200-300kg),輕型復合材料技術以及集成化應用是小衛星輕型化的特點。衛星的重量下降使得單次發射所能搭載的衛星數量進一步提升,從而降低了平均發射成本。

發展低軌衛星互聯網的關鍵技術

低軌衛星互聯網的發展,在技術上主要涉及星地之間的通信技術,其中高效的傳輸和信號接收是關鍵要素,這之中涉及空間段的信號傳輸以及地面段的信號接收。低軌衛星互聯網實現規模化發展的關鍵技術集中在“天地”間的通信技術、星座組網技術以及衛星制造。

· 星間激光通信技術(星間鏈路):低軌衛星互聯網的構建必將面臨海量信息的接入和傳輸問題,衛星與衛星、衛星與地面高速數據傳輸的能力,成為制約低軌互聯網星座發展的一個瓶頸。

星間激光通信是一種利用激光束作為載波在空間進行圖像、語音和信號等信息傳遞的通信方式,具有傳輸速率高、抗干擾能力強、系統終端體積小、質量輕和功耗低等優勢。可大幅度降低衛星星座系統對地面網絡的依賴,從而減少地面信關站的建設數量和建設成本,擴大覆蓋區域、實現全球測控。

· 相控陣天線技術:衛星天線用于對特定的目標或地域,發射或接收載有各種信息的信號,當需要衛星交換信息的目標是可變的時候, 往往要求天線的波束也做相應的變化。近年來,衛星技術的快速發展,對天線的重量、體積、便攜性、一體化設計等提出了更高的要求,尤其在低軌通信衛星領域,對于天線的智能化和輕量化都有較高要求。

相控陣天線成為克服上述困難的有效途徑之一,通過控制各個輻射陣元的相位實現波束的電控掃描,可快速改變波束發射方向而不用改變天線孔面的物理朝向,能夠實現對頻譜資源的高效利用,并可與其他空間和地面的授權用戶靈活使用頻譜。此外,相控陣天線能夠同時跟蹤多個目標,可以實現邊跟蹤邊掃描,大幅提高雷達系統在復雜環境下的探測能力。

· 基于跳波束的時空資源聯合控制技術:低軌衛星互聯網若想用較少數量的衛星實現Ka波段用戶鏈路波束的全球覆蓋,采用傳統固定的多波束覆蓋方式很難滿足寬帶通信需求。此外,低軌衛星運動速度快、覆蓋區域不斷變化,動態變化引起的終端需求變化使得合理、高效的資源調度策略成為亟待解決的問題。

跳波束(BH,beam-hopping)通過時間分片技術,并不需要所有的波束都同時工作,而是其中一部分波束按需工作,因此資源分配更加靈活;通過改變跳變波束在每個波束覆蓋區的駐留時間,在有限星載資源條件下提高衛星寬帶通信吞吐量,可以最大化星上帶寬資源利用率。此外,跳波束技術還可以通過將波束聚焦在目標位置來提高吞吐量并靈活利用衛星功率。

未來巨型星座網絡將與地面網絡進一步深度融合,在網絡架構設計,星間、星地、地面傳輸鏈路選擇,星地切換,天地協同信息處理,星地網絡協議互聯互通等方面開辟新的研究方向。巨型星座(如Starlink)中由于衛星數量眾多,且需要頻繁進行鏈路切換,上述問題所涉及的規模和復雜度均明顯提升,可采用人工智能中的相關算法如神經網絡、強化學習等方法解決。

比天通衛星這類高軌衛星,低軌衛星的星座留給消費者容量更大,業務潛力會更好。從技術趨勢來看,終端直連衛星從高軌衛星到連接低軌衛星,從短報文到語音通話、甚至上網,能力會逐步地提升。未來的終極目標是,不修改任何的智能手機,即不在智能手機上增加任何的天線和芯片,就可以直接連低軌衛星來實現通話、上網等各種服務。

全域覆蓋是6G網絡的一個重要特征,將建設空天地海一體化的泛在接入網,而低軌巨型星座將是其中關鍵的組成部分,可以不受地形地貌的限制提供無處不在的覆蓋能力。從全球網絡覆蓋面積來看,目前尚有80%以上的陸地區域和95%以上的海洋區域沒有地面網絡覆蓋,非地面網絡(NTN)是地面蜂窩通信技術的重要補充,是手機直連衛星的技術方向之一。預計3GPP國際標準組織將于2025年后啟動6G國際技術標準研制,大約在2030年實現6G商用。

海外存量終端直連進入應用階段,NTN等新標準推進有望推動終端側需求釋放。據PC MAG報道,FCC已批準Starlink在受颶風影響的北卡羅萊納州提供手機直連服務。當前海外存量終端直連已進入應用階段,基于低軌衛星的存量終端直連有望進一步降低衛星互聯網應用門檻并打開應用場景空間。

今年9月,在2024空天信息產業國際生態大會上,華為常務董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東稱:“今年開始中國進入5.5G時代,原來我們6G是空天地一體,但是我們想可能不用等到6G,我們希望從5.5G開始就實現空天地一體的通信網絡。”當下,低軌衛星通信發展的重中之重,是必須有足夠的衛星數量,才能實現更大區域覆蓋、更低時延和更高帶寬。

低軌衛星通信“爭奪戰”

在衛星互聯網發展前景廣闊的背景下,軌道和頻率將成為稀缺資源,搶占資源也成為衛星互聯網發展的重要推動力。隨著各類衛星應用領域不斷拓寬,世界各國對衛星無線電頻率資源爭奪越發激烈,對于低軌衛星的需求也日趨增加。近地軌道共8萬顆衛星總容量,世界各國必須按照國際電信聯盟ITU的《組織法》、《無線電規則》等,遵循“先登先占”原則,開展衛星網絡資料的申報、協調、登記和維護工作,任何一個國家都不能單方面主導衛星頻率和軌道資源的獲取和使用。

低軌通信星座可按照應用方向和支持業務劃分為移動服務和寬帶服務兩類: 移動通信星座,如Iridrum、Globalstar,采用L/S低頻段工作,以中低速率業務為主,支持面向手持移動通信和低功耗小型化物聯網服務; 寬帶互聯網星座,又稱為低軌高通量衛星(HTS)星座,代表企業有OneWeb、SpaceX,采用Ku/Ka等高頻段工作,衛星數量多,以中高速業務為主,支持互聯網接入、網絡節點互聯以及基站回程等服務。

低軌衛星頻段有限,先發優勢較為明顯。頻率資源是發展空間業務的基礎,LEO所用頻率較多為Ka/V頻段或更高頻段,同時采用點波束和頻率復用技術可以解決部分 Ka頻段中低軌衛星間頻率兼容性問題,實現超過500Mbit/s大容量通信,且支持海量終端接入的需求。雖然Ka頻段的頻率資源高達3.5GHz,可為衛星通信的寬帶化提供可觀的拓展空間,但相較于日益增長的通信帶寬需求,已申報星座的先發優勢依舊明顯。

國內低軌衛星互聯網星座主要包括了GW星座、千帆星座(G60)及鴻鵠-3星座,規劃合計超3.5萬顆星,三個星座是未來國內低軌衛星互聯網組網核心載體:

· GW星鏈是中國星網公司于2020年9月向ITU申請了“GW”星座計劃,共12992顆衛星,由GW-A59和GW-A2兩個子星座構成,分別計劃發射6080顆和6912顆衛星;

· G60星座由上海垣信衛星科技有限公司牽頭,是我國首個進入正式組網階段的巨型低軌商業衛星星座,將由超過1.2萬顆低軌道衛星組成,其首批組網衛星今年8月6日成功發射,第二批組網衛星以一箭18星方式于今年10月15日成功發射。隨著第二批組網衛星的發射,G60星座在軌衛星數量增加到36顆,該星座建設完成后,將集低軌寬帶、手機直連、VDES(甚高頻數據交換系統)等應用功能于一體;

· 鴻鵠-3星座由藍箭鴻擎科技有限公司提出,計劃在160個軌道平面上發射約1萬顆衛星。

衛星研制模式逐步由傳統定制化向“工業化”批量生產模式轉型,以商業化模式運行的衛星產業鏈相關公司或在成本控制等領域具備優勢,有望加速低軌互聯網布局進程。未來三年將是中國發射低軌衛星的集中窗口期,至2027年發射數量可能達到3900多顆,至2030年中國低軌衛星發射數量有望突破6000顆,中國衛星互聯網總體規模可達千億級別。

另外,短時間內實現批量生產才能更好地發揮星座效益,時間成本也是重要控制量。例如,Starlink目前座集衛星、火箭、地面站制造、火箭發射、衛星運營和服務于一身,在實現核心技術可控的同時能夠有效縮減制造時間,從而滿足產能需求。

2015年,SpaceX發起的星鏈(Starlink)計劃的在軌衛星是目前商業公司中最多的。截至2024年9月30日,SpaceX共進行了194批星鏈衛星發射,總發射數量達到7062顆(在軌衛星7010顆,在役4727顆)。運載器為可以做到10次以上重復使用的獵鷹火箭,目前單次發射最大運載56顆,年發射數量在2000~3000顆,若如期實現了4.2萬顆的布局目標將占據衛星互聯網高達53%的空間。

發展衛星互聯網也是一項重要的國家戰略。一旦國外衛星互聯網星座成功完成部署,中國市場無疑將會是競爭的熱點,這種跨國界的全球互聯網接入業務,勢必會帶來激烈競爭和信息安全問題。

華為Mate X6的通信技術突破不止于此。它的北斗衛星消息功能也全面升級,不僅支持發送和接收文字消息,還新增了圖片消息的發送功能。用戶可以通過暢連APP,將帶有豐富視覺信息的圖片消息通過衛星發送出去,讓接收方能夠直觀地了解發送方的周圍環境和人員情況。這種“一圖勝千言”的通信方式,無疑大大提升了衛星通信的效率和實用性。

為了實現這一功能,華為Mate X6采用了基于AI生物視覺的圖片編解碼壓縮技術。這項技術通過深度神經網絡,從圖像中提取多層次特征,以最優化的數據量傳輸最精確的視覺信息,即使在衛星網絡帶寬資源稀缺的情況下,它也能確保圖片消息的順利發送,讓用戶在深山、高原等地面網絡無法覆蓋的區域也能安心與外界保持聯系。

除了北斗衛星消息外,華為Mate X6典藏版還搭載了天通衛星通信功能,讓用戶可以在無地面網絡的情況下撥打和接通衛星電話,并自由編輯衛星消息。而且它的搜星速度也大幅提升,最快9秒即可連接衛星,將衛星通訊連接速度帶入了個位數連接時代。此外,天通衛星通信還支持衛星尋呼、GNSS與衛星共存等功能。前者在衛星通話被叫場景中能夠讓用戶收到尋呼提醒,后者讓用戶在衛星通話時可以同步使用地圖導航,實時更新位置信息,實現更精準高效的聯絡。

值得一提的是,華為Mate X6還引入了星閃查找技術,實現了關機也能精準定位的功能。簡單來說,就是即使手機關機,用戶仍然可以通過華為賬號登錄云空間官網,通過“查找設備”功能查看手機所在的位置。這一功能的加入,無疑為用戶的出行安全提供了更多的保障。

評論