可穿戴設備崛起只看這兩點就行了

與電影中無限手套的風光無限相比,現實中的可穿戴設備則要暗淡許多。功能單一、實用性差等問題經常為人所詬病;技術沉淀不夠,市場過早催熟導致總體發展十分迷茫。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/201809/392349.htm可穿戴設備大起大落,未來方向仍需探索

近年來,隨著資本的熱炒和追捧,各式各樣的可穿戴設備公司如雨后春筍在市場上展現。蘋果、三星、英特爾拉等國外傳統消費電子廠商,和小米、華為等國內企業的迅速涌入,將可穿戴設備市場炒的火熱。

曾有數據預測,到2021年底,可穿戴設備市值將高達450億美元,年出貨量將超過2.5億,市場發展看似藍海無限。然而新鮮過后,迎來的卻是相關產品的停銷和企業的退出,其中谷歌宣布glass停止銷售,耐克、阿迪達斯相繼放棄智能跑鞋,英特爾則選擇退出可穿戴設備領域......

導致市場走向低迷的原因主要有兩個:

一方面是因為可穿戴設備的功能短板逐漸凸顯,導致產品粘性不夠。受功能單一或功能無法解決實際問題影響,人們往往在短暫使用后就選擇了放棄。據權威報告調查顯示,在購買智能手表的用戶中,使用時間1年以內的占76.9%,而30.8%的用戶持續使用時間不超過1個月。絕大多數的被調查者認為,“功能雞肋”是智能可穿戴設備的最大缺點。

另一方面的原因則是行業發展遲遲未找準方向,而企業對于可穿戴設備產品的定位也不夠準確。以智能手表為例,在體驗不成熟的情況下,蘋果、華為等企業卻執意用高價將其產品往時尚奢侈品方向打造,結果實際銷量自然不如人意。

反而是目前一些廠商因為無法獲得較高溢價,轉而尋求細分領域發展的做法,給可穿戴設備的發展帶來了新的思路。通過用戶需求分析,開拓兒童、女性等更多的細分市場,不但能獲得更多的銷量突破,還能夠賦予產品實在的價值。

保證質量前提下,跨界合作或成突破口

雖然可穿戴市場表現低迷,但通過“互聯網+”的方式,與醫療行業跨界結合,發展醫療級智能可穿戴設備,也許有望拉動可穿戴市場振興。

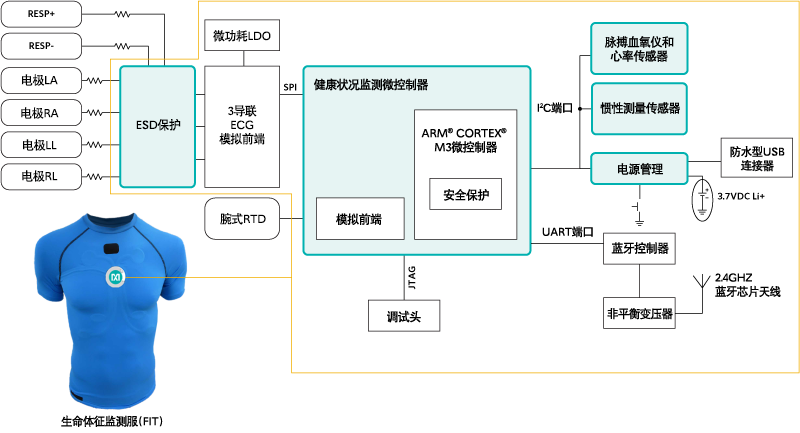

如今,在“互聯網+”熱潮下,移動醫療未來趨勢被看好,可穿戴設備與醫療行業結合的硬件已經迅速崛起,一些手環、手表已經能夠簡單的檢測一些心律或記錄運動數據,血壓儀、電子秤、水杯、頭帶等產品也逐漸進入普通消費市場。

不過,目前這些產品都還未達到真正的醫療級別,不少智能硬件提供的數據準確性較低,即使能夠測量準確數據,也無法鏈接醫院數據庫,建立個人的病例檔案,這使得獲得的數據價值大打折扣。

不少醫療行業人士認為,無法達到醫療級別的產品只會淪為時尚消費品,黏性不會太高。就比如目前比較火的能測血壓的智能手環,對于人們真正的健康輔助效果不是很高,短期內消費者可能會去買,但新鮮過后依然會放棄使用。

產品要做到真正的有醫療價值,首先企業需要拿到醫療器械注冊認證資格,同時設備能夠基于數據積累,給健康保健提供真正的數據支持和相應的增值服務。以這個標準來看,目前大部分的企業都是在數碼產品范疇內銷售智能醫療設備,對于醫療設備的專業性區分和認識不夠深刻。

未來,只有企業對醫療級可穿戴設備有了專業深刻的認識,行業對相關產品有了標準區別和嚴格把控,產品在技術和質量上都滿足醫療價值,可穿戴設備的跨界合作才算真正步入正軌。

評論