中美貿易酣戰 國產FPGA遇“天時”尚需“人和”

目前,全球FPGA市場被美國Xilinx(賽靈思)、Altera(阿爾特拉)、Lattice(萊迪思)、Microsemi(美高森美)四大巨頭高度壟斷,且在專利上面對后進者產生嚴格封鎖。國產FPGA起步較國外廠商晚30年,技術和專利基礎薄弱。中興事件爆發和中美貿易戰升級,為本土FPGA國產化發展帶來新的契機。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/201808/390429.htm

國產FPGA發展迎來“天時”

FPGA因技術門檻極高,全球市場份額主要被美國四大巨頭高度壟斷。據不完全統計,在全球約50億美元的FPGA市場規模中,Xilinx和Altera占據90%,Lattice和Microsemi占據10%以內,而國產FPGA市占率不到1%。對于晚30年起步的本土FPGA廠商來說,對美國FPGA的依賴程度非常高,特別是在中高端通訊、工控、國防、大數據等領域,幾乎100%都要依靠美國供應商。

可見,無論是從產業發展的角度考慮,還是從國防安全的角度考慮,中國發展自主FPGA都已迫在眉睫。而中興事件和中美貿易戰爆發,給本土FPGA自主研發與國產化替代帶來了“天時”。

今年3月,美國政府一紙禁令讓中興瞬間陷入癱瘓,FPGA、基帶芯片、服務器芯片、光模塊等關鍵組件,成為扼住中興喉嚨的必殺武器。雖然該禁令目前已解除,但中興仍處于“嚴密觀察”期。在中美貿易戰仍不斷升級的當下,仍難保美方不會故技重施。

FPGA是通訊行業的核心器件所在,一旦禁售,中國很多企業將面臨癱瘓。據不完全統計,中興每年從美國采購的FPGA金額高達上億美元,依賴程度高達90%以上。

加速云創始人兼CEO鄔剛表示,FPGA是通信市場非常關鍵的部件,且需求量大,一旦禁售,中國通信類企業將全部遭殃。不過,他也指出,美國巨頭對中國市場的依賴程度非常高,如華為、中興分別是Xilinx TOP 5和TOP 10的客戶,禁售必定是雙輸的局面。

盡管是“雙輸”局面,但國內廠商顯然更為被動,國內FPGA廠商高端技術缺乏,難在短時間內補上“通訊”這塊缺口。

因FPGA產品類別繁多,要分很多個系列,每個系列又有好幾十種不同的封裝形式,中興、華為等企業會根據FPGA的性能、容量、密度、封裝型號的不同來做產品適配,國內廠商還難以做到產品的全規格覆蓋,在實現替代方面仍困難重重。

如何應對?京微齊力CEO王海力認為,當務之急,一是要在硬件端加大對中高端產品的投入,讓國內客戶想用并敢用國產FPGA;二是國家要加大政策扶持和人才培養力度,多給國產廠商歷練的時間,上下聯動逐步實現突破。

“在中興事件發生之后,中興、華為等從業者來找過我們,商討國產FPGA如何切入到通訊廠商中去,但通訊設備驗證需要很長一個周期,從室內驗證,到場外測試,到大規模出貨,沒有三五年實現不了。如果中興、華為愿意給本土FPGA廠商開一個窗口,相信隨著國產FPGA生態的搭建和完善,產品驗證周期會越來越短。”王海力說。

生態系統不完善,乃當前最大難題

生態系統問題,是當前國內FPGA發展最大的難題。目前,中國本土FPGA才剛剛起步,代表廠商有廣東高云半導體、北京京微齊力、上海安路科技、深圳紫光同創、上海遨格芯微電子、西安智多晶微電子等企業。這些企業均成立于2010年之后,IP核和EDA工具儲備嚴重不足,導致方案開發商和終端應用商很少采用國產FPGA。

“生態系統不完善,是當前國產FPGA面臨的最大問題!”有方案開發商告訴集微網記者:“不是我們不用國產FPGA來做開發,而是國外FPGA在IP核、EDA工具、軟件開發、技術支持上更加系統全面,能為我們節省開發時間和成本,這是不可規避的現實。”

國產FPGA國產化替代難度有二,一是EDA工具太弱,貢獻率低,算法上沒有突破,應用端難以去做開發;二是缺乏IP核,國外廠商在任何應用場景下都有可用的IP核。

“我們用Xilinx、Altera做開發的成功率是80-90%甚至90%以上,且不用擔心可靠性的問題,而用萊迪思和國內FPGA芯片成功率就會大打折扣。在IP方面,若我們想做任何一個細分市場的應用開發,國外IP可以直接拿到,而國內廠商還難以實現。上述問題不解決,國產FPGA的發展根本無法突破。”該方案開發商表示。

作為國內FPGA代表性廠商,京微齊力CEO王海力也坦言,國內FPGA生態差距不止一點點,完善的生態系統,取決于有多少廠商在用你的芯片,有多少應用開發廠商在基于你的芯片做方案設計和軟件開發等,而這需要花5至8年甚至8至10年的時間來實現。

當前,國產FPGA應用開發人員仍較少,生態的建立需要產業一起努力。王海力表示,希望有關部門聯動,針對電力、通訊等中高門檻的領域,多給本土廠商合作的機會,共同縮短生態建立的時間。同時,本土廠商要在細分市場找準自己的突破口,再逐漸向中高端延伸。

從細分市場入手,逐個擊破

國內FPGA廠商的發展機會,在于市場需求足夠大。一份來源于Global Market Insights的數據顯示,預計到2022年亞太區域FPGA市場將突破40億美元,中國市場容量約在100億元左右,這么大的市場,國產FPGA能從中獲益多少?

“雖然國產FPGA較國外落差較大,但國產FPGA并非完全沒有發展機會。”王海力認為,很多應用場景并不需要高大上的產品,而更需要“差異化、有特點”的產品,比如消費類市場,成本優先,準入門檻低,對資金和團隊要求并不那么高,這是一個很好的突破口。

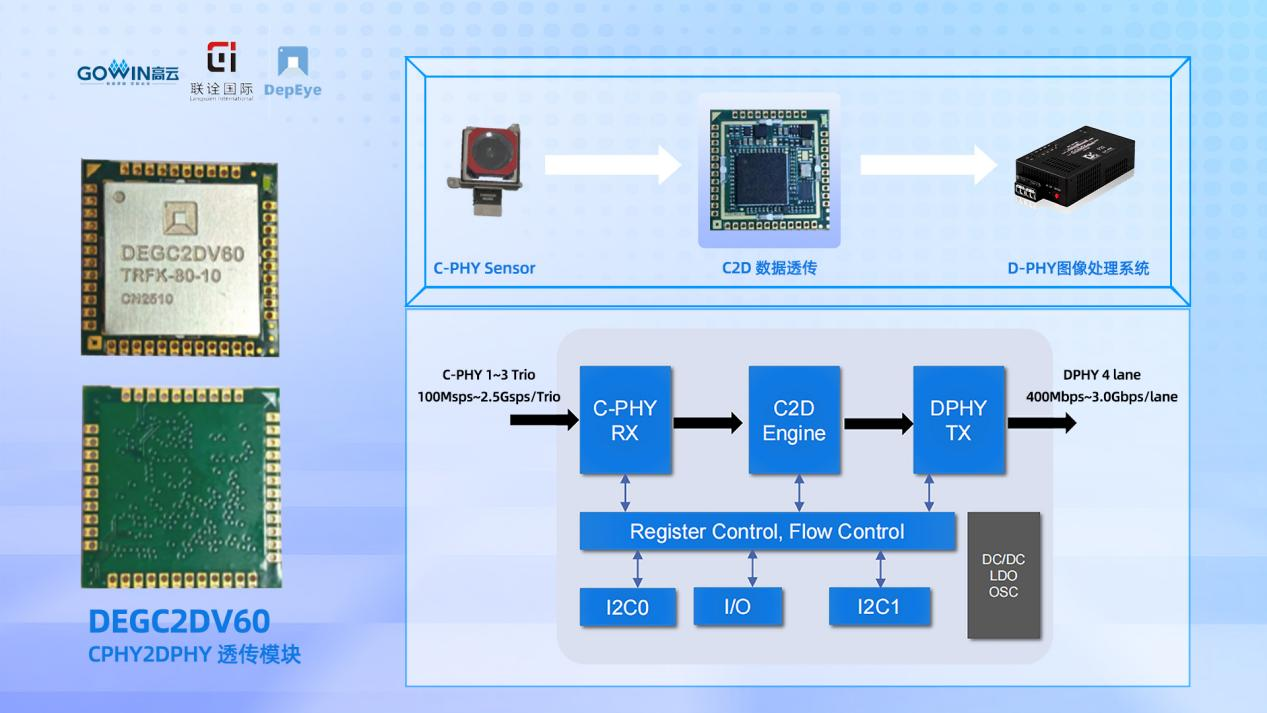

據不完全統計,中國FPGA有100億元左右的市場,約15億美金,本土FPGA占比1%不到,但在一些細分市場,中國FPGA仍有機會,諸如AI智能終端、視頻顯示、工控和低端通訊設備領域,國產廠商已有很大突破,不少廠商進入了disigh in模式,少數廠商還在LED顯示控制、汽車ADAS、智能安防監控等領域大有斬獲。

除此,新興市場也顯露出不錯的發展契機,“我們希望在人工智能、大數據、云計算、物聯網、邊緣計算等新興市場找到突破點,在這方面國產FPGA和國外FPGA站在同一起跑線上,國產FPGA還是有機會的。”廣東高云半導體市場副總裁黃俊說。

綜合受訪者觀點,以差異化設計主打細分市場,是國產FPGA發展的必經之路,且國內市場“近水樓臺先得月”的本地化優勢愈發明顯。

王海力說:“中國是消費電子制造和消費大國,市場在我們手上,國外企業沒那么快捕捉到中國細分市場的需求,而我們不僅可以快速捕捉到第一手的市場信息,還能跟應用端快速對接,做出下一代更具性價比的產品。”

不過據記者了解,在消費類市場,FPGA的生命周期比較短(2年左右),由此帶來的資金流壓力、工藝管理的壓力不可小覷,因此國產FPGA廠商選擇細分市場切入的同時要謹防這些風險的發生。

總之,中興事件和中美貿易戰升級堪稱“天時”,對國產芯片自主研發和國產化替代是一大促進。目前,在應用規模上,國內幾家民用FPGA廠商也已實現了每年百萬級的出貨量。相信在此良好勢頭的帶動下,在政策扶持與應用端的聯動支持下,FPGA國產化替代不再是一個遙遠的夢想。

評論